30年前,一家茶厂濒临倒闭,派人四处兜售库存品缓解压力。最后以亏本价,将20吨普洱茶全部卖给了一位香港茶商。

这名港商当年买入价仅10.71元一饼。而到了现在,已经涨到了恐怖的15万元一饼,一片普洱茶,居然能与月薪过万挂上等号!

更让人难以置信的是,即使花费十几万,也不一定能买到真货,明知真假难辨,还是有人敢带着全部身家入局!

惊人的利益,催发贪婪的人心,这场名为“捡漏”的局中局,已经进行了十多年,今天就来揭秘翻价万倍的传奇普洱茶——88青!

无人问津的压仓茶

88青的诞生,与特殊的历史时期密不可分。现在如日中天的勐海茶厂,在上个世纪80年代末期却处境艰难,甚至一度到了要倒闭的地步。

这时国家还在实行计划经济体制,国营茶厂工人的工资由国家发放,茶品出厂后没有销路,就一直积压在仓库里吃灰。

80年代中期,改革开放的春风吹遍祖国大地。勐海茶厂结束了吃大锅饭的时代,开始自负盈亏,如果不将这些库存推销出去,工人们就没工资,茶厂就会倒闭。

然而由于产销不对路,这批茶在云南、广州、台湾均无人问津。茶品推销,回笼资金,成为了茶厂存亡的关键点。

1992年,勐海茶厂驻港代表陈强在香港四处推销,但香港人喜欢的是褐色的熟茶,这种青绿色泽的生普,苦涩味重,茶味太浓,并没有人愿意购入。

陈强带着最后一点希望,带着茶样板上门拜访香港茶商陈国义,陈强没有贸然推销,而是冲泡好后才请陈国义品鉴,陈国义试泡后,顿感这茶的品质惊人,生津回甜,连续冲泡7次后仍茶香不绝。陈国义询价后更是大为震惊,不是太贵,而是太便宜!

由于茶厂急需资金,这批茶最后的成交价仅10多块钱一斤,要知道同时期的西湖龙井,已经卖到了400元一斤!

经商多年的陈国义,发掘了这里面的巨大商机,确认所有茶品质如一后,他调动自己的全部资金,折合每片10.71元港币的价格,买断了茶厂积压的20吨库存!

陈国义为了纪念自己在1988年创办的“茶艺乐园”,也为了图了“一路发”的好彩头,遂将这批茶命名为“88青饼”。88青的价格神话也由此正式开始!

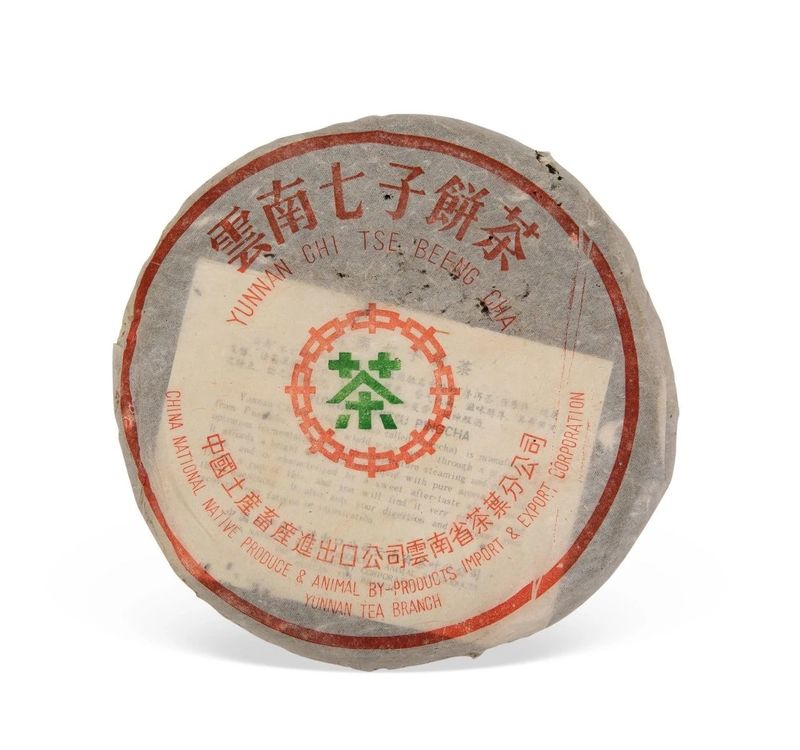

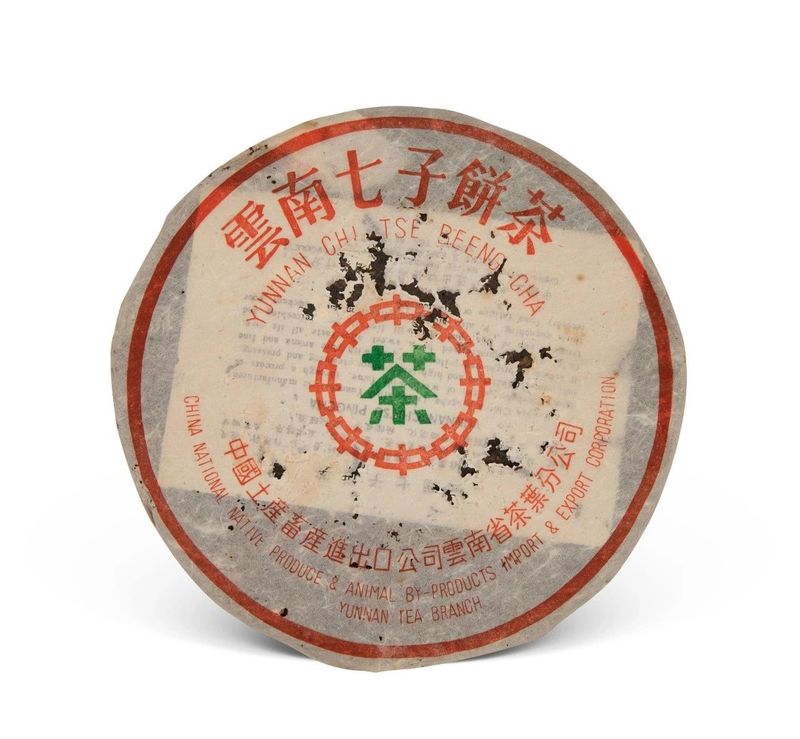

只看外表,很难想象一饼就要十几万人民币

翻价万倍的神话茶

在刚买下这批茶的前几年,陈国义有些焦虑。这批茶价格极低但数量巨大,以至于套死了所有流动资金,他有些怀疑自己究竟是把握住了商机,还是一时脑热?

2003年,在经济大环境萧条,和自身资金链断裂的的背景下,陈国义迫于经济压力,将自己手上的绝大部分存茶,都转给了普洱茶大藏家白水清。

2005年,有内地茶商多方周转找到了陈国义,询问那批货还剩多少,他想高价买入,陈国义这才知道,88青在内地的价格,已经像坐了火箭般的暴涨!

1992年,茶厂以亏本价,向陈国义抛售了近20吨88青时,价格仅为10.71元一片。

2003年,面临债务危机的陈国义,以每饼200元左右的批发价,将88青的货源转给了白水清。

2005年,国内的普洱茶逐渐陷入狂热,88青的价格随之攀升到了2500一片。

2007年,截止普洱茶市价格崩盘前,一片88青,最高被炒作到了12000元!

2011年,普洱茶市恢复,出现在该年深圳茶博会上的88青,价格为38000元。

2013年,到了这个时候,88青早已有价无市,甚至有人以500万的拍卖价溢价购入。

至此,从一开始的积压在仓库吃灰,到现在的无人不知无人不晓,这批生产于80年代末期的普洱茶,用30年的时间,缔造了一场百万级的价格翻倍神话!

万不存一的正品茶

重温这段历史,陆离在感到不可思议的同时,也对其中的一些细节存疑。从当年的这份购茶合同上,陆离发现了故事背后的真相。

这份合同的交易双方是,联合国际贸易公司(勐海茶厂),和茶艺乐园(陈国义),普洱茶唛号为7542,种类为云南七子饼。

这里就引出了88青的定义问题,从上文中我们知道了“88“只是一个吉祥寓意,按照当时的叫法,这批茶的真名应该取自唛号,也就是叫“7542”。

但这批茶的具体年份,其实是存疑的,当年交易时,这批茶已经在仓库积压多年,而且合同上也没有注明具体的生产年份。

因此,88青为1988年产的说法与事实明显不符,而前些年盛传的“1988年-1993年的7542,统称为88青”的说法,其实是手上有货的茶商,放出的烟雾弹。

据陆离所知,现在业界对88青的统一共识为,勐海茶厂在20世纪80年代末,按照75年研制的7542配方,以4级茶青为主料制作而成的常规品种。

解决了定义问题后,我们再来看数量问题,合同上写的350枝/4200筒/10500kg,单价为“港币7500元/筒”,到货方式为“四批交清”。

而这份合同上最重要的信息,就是这批货的数量了。当年交易过来的88青,按十二提一支计算,仅有20吨出头,而并不是某些人盛传的30多吨。

这是因为当年的老勐海茶厂经营不善,最差的那一年总产量才不过百吨,像这批交易给陈国义的88青,数量就这么多,而且已经是茶厂数年的存货了。

更何况在88青真正打出名气的03年,以白水清为首的大茶商已经将这些茶瓜分殆尽,从那时消耗到现在,越到后面供给越少,价格越贵,假货的可能性也越大。

因此,真正的88青,总数量为29400饼,总金额为315000元港币,也就是说单价仅为10.71元一饼,至于分次提供的方式,主要是因为当时陈国义的现金不足。

88青的盛名不仅在于稀缺,还在于其堪称极品的茶质。历经三十年岁月沉淀,88青的茶饼乌润油亮,汤色红浓透彻。入口饱满厚滑,梅子香四溢,回甘连绵,经久耐泡。

顶尖的品饮价值,极其稀少的存世量,让88青成为了普洱茶界的无冕之王。极其高昂的存世量,也让无数茶商闻风而动,88青再次站在了炒作的风口浪尖!

真假难辨的炒作茶

前年年末,陆离朋友圈里的茶商像集体策划一样,开始疯传一个茶商,捡漏88青一夜暴富的“真实事件"。

故事大概是这样的,一茶商到广西出差几天,在当地的茶叶店蹭茶时,居然遇到了传说中的“88青”,他抓住老板外出,店员看店的时机,捡漏了一整件88青。之后连夜赶往芳村,以天价转手卖出。

一夜暴富的故事很诱人,但疑点实在太多了:明明是芳村的大玩家,为什么会到小茶店蹭茶淘货?要有多高的品鉴能力,才能一眼认出这88青是真货?

既然是真货,那店员怎么敢在不问老板的情况下,擅自售出?连夜赶到芳村,就有人愿意以天价接盘了?

就是这么一个低劣的故事,居然能引得无数茶商尽折腰?这是陆离听到这事的第一反应,但看到88青的价格一夜暴涨后,这场好戏的主谋是谁,就不言而喻了。

由于经过了多方周转,88青现存的区域很杂。香港、芳村和东莞都可能会有存货,其中传得最神的,当属芳村的大炒家。

芳村的万家茶叶店,其中售卖普洱茶的起码有七千家,走进这些茶叶店,凡是上点档次的,都声称自己这有88青。数量上更是一桶不算少,一件不算多。

每家店的老板都拍着胸脯,说自己的是真货,你要是被迷住了,老板说不定还会拉你坐下,泡壶热茶,让你听他讲当年他与陈国义的感人故事...

按照现在的88青交易量,芳村就起码有几千件,算上东莞和港台,再拉上各种网购旗舰店,普洱茶界的88青流通量在万件以上。茶友们觉得能有多少真货?

鉴定过的88青假茶,猜猜是怎么判断的?

88青是普洱茶界永远的传奇,它用自身印证了,自然干仓对普洱茶存放转化的正确性,也因此身价暴增,证明了拼配茶的地位和价格,能与尊崇的号级茶并肩。

但可怕的是,在某些人的狂热追捧下,88青已经成为了可悲的投机品,不仅自身地位褒贬不一,也几近丧失了最根本的品饮价值。

根本没见过,也没喝过88青的人,都敢冲着这份稀缺,压下自己的身价性命,去搏一搏,那被虚假价格泡沫层层夹裹着的88青。

三十年河东,三十年河西,当年无人问津,现在高不可攀。不管现在还有多少正品,只要价格神话没幻灭,只要贪婪人心没醒悟,88青的买卖就永远不会结束!

近日,农业农村部公布第九次监测合格农业产业化国家重点龙头企业名单,监测对象为2018年监测合格和递补新增的农业产业化国家重点龙头企业。

其中,1120家农业产业化国家重点龙头企业监测合格,123家企业监测不合格。此外,今年还递补新增128家企业为农业产业化国家重点龙头企业。

农业产业化国家重点龙头企业认定由农业农村部会同国家发展改革委、财政部、商务部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员会、中华全国供销合作总社指导和组织,各省(区、市)遴选推荐,最后由专家评审和全国农业产业化联席会议审定。

这个荣誉称号认定,组织机构多、权威性高,企业参与面广。当然,各地政府还对农业产业化国家重点龙头企业还有特定税收优惠和产业政策支持,也从利益层面激励企业积极参与。

值得注意的是,对于农业产业化国家重点龙头企业,主管单位引进竞争淘汰机制,每2年组织相关人员对名单进行动态评测。

依据农经发〔2018〕1号,国家级龙头企业评测有2个核心标准:1)企业中农产品生产、加工、流通的销售收入(交易额)占总销售收入(总交易额)70%以上。

2)总资产规模:东部地区1.5亿元以上,中部地区1亿元以上,西部地区5000万元以上;固定资产规模:东部地区5000万元以上,中部地区3000万元以上,西部地区2000万元以上;年销售收入:东部地区2亿元以上,中部地区1.3亿元以上,西部地区6000万元以上。

在上述1248家合格的农业产业化国家重点龙头企业中,有51家以经营茶叶为主。即2020年监测合格,有45家茶叶企业;递补新增,有6家茶叶企业。

51家企业,哪个省份更多?福建排在首位,有10家。湖北和贵州并列第2位,皆是7家。四川和云南并列第3位,皆是6家。

湖南排在第4位:有4家。浙江和安徽并列第5位,皆是3家。上述几个省份累计有46家,占总体比例为90.2%。

51家企业,工商注册时间距今有多长?时间最早的企业是湖南省茶业集团股份有限公司,注册时间为1988年10月;时间最晚的企业是贵州金沙贡茶茶业有限公司,注册时间为2012年8月。

据中国茶叶流通协会数据,2004年我国茶叶产量达到83.5万吨,超越印度,首次成为世界茶叶产量第一。值得注意的是,上述茶业领域的国家级龙头企业大部分都是在2005年之前成立,有34家,占总体比例为66.7%。

注:图中红色标注为递补新增茶叶企业

51家企业,注册资本谁更多?注册资本最多的为福建安溪铁观音集团股份有限公司,28870万元;注册资本最少的为贵州经典云雾茶业有限责任公司,480万元。

其中,注册资本≥1亿元的企业有19家,1000万元≤注册资本<1亿元的企业有29家,注册资本<1000万元的企业有3家。注册资本多少可以在一定程度上体现相关公司实力。

当前,我国大部分国家级龙头茶叶企业注册资本小于1亿元,甚至还有企业注册资本低于1000万元,这就意味着我国茶叶行业市场还较为分散。在国内整体市场集中化的大趋势下,茶叶行业大有可为。

51家企业,是民营为主吗?通过国家企业信息信用公示系统披露的股东持股比例来看,大部分企业都是民营性质,即上述公司持股比例最大的股东身份是个人。

值得注意的是,有不少茶叶领域的国家龙头企业都主动和各级供销社、农科院等国有经济主体合作组成混合所有制企业。比如,湖南省茶业集团股份有限公司通过湖南省供销社牵头,将自身融合成为国内“茶企航母”,近几年名列中国茶叶流通协会评选的百强茶企第一。

不论是国有企业的股权改造,还是吸引大众个人在茶叶领域创业,个人持有公司股份对于相关人员激励不言而喻。可以预见的是,想要做大的茶叶企业,激励自身核心管理层和吸引优秀人员加盟都需要做好股权激励工作。

你怎么看这51家经营传统原叶茶的国家级龙头企业?

后记

需要说明的是,这51家茶叶企业之外,还有其他一些茶叶领域国家重点龙头企业。

比如,2019年12月,农业农村部公布的第六批农业产业化国家重点龙头企业就有299家,16家为茶叶企业,其认定有效期到2022年监测结果公布前。

福建3家:闽榕茶业有限公司,厦门茶叶进出口有限公司,福建武夷山国家级自然保护区正山茶业有限公司。

浙江2家:浙江振通宏茶业有限公司,浙江华茗园茶业有限公司。

湖北2家:湖北悟道茶业有限公司,湖北省九宫山茶业有限公司。

湖南2家:湖南资兴东江狗脑贡茶业有限公司,湘丰茶业集团有限公司。

四川2家:四川蒙顶山跃华茶业集团有限公司,四川早白尖茶业有限公司。

云南2家:普洱澜沧古茶股份有限公司,腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司。

河南、广西、陕西都是1家:河南仰天雪绿茶叶有限公司,广西梧州茂圣茶业有限公司。平利县女娲银峰茶叶有限公司。

注:本文资料源自农业部,仅供参考。

大家好,我是茶不多先生,

一个每天都幻想用八八青泡脚的硬核男人。

友情提示:

本文篇幅近3700字,宜为睡前读物或者私人时间读物

书接上回,咱们接着来啊!

1950年,新中国成立不久,百废待兴。佛海县临时人民政府接管佛海茶厂,茶厂正式成为国字号企业。随着范老出走台湾,茶厂群龙无首。省茶司遂派王兴、杨秉葵、唐庆阳等人深入佛海,恢复茶厂的生产与运营。一行人来到佛海,眼前的景色完全可以用“凄凉”来形容。彼时的茶厂,经历了兵荒马乱,已经完全停产三年,荒草丛生,厂房因长期失修而破旧不堪,与废墟无异。与其说是重建,不如说是新建一个茶厂。

就是在这样的情况下,10多个人经过了好几个月的整顿、清理、修缮厂房,1951年,机器再度轰鸣,茶厂勉强恢复了生产能力。

1952年,为了庆祝茶正式厂复产,也为了彰显自己“国企”的身份,其中一名负责人的提议,“要不咱们改个名吧”,得到大家的同意后,将茶厂名字注册为“中国茶叶公司佛海茶厂”。自此,“庆祝一下改个名吧”成为勐海茶厂的保留节目。根据当时统销统购的要求,除了藏销产品外,都需要使用“中茶”商标。咋看之下没什么不妥,但由于当时的大环境依旧处于民不聊生阶段,在饭都吃不饱的前提下,喝茶无疑是一种奢侈,所以那时的中茶并不好过,因此,使用商标是需要付费的。每贴上一个商标,都需要为中茶支付一笔费用。当然,好处是不用为销售烦恼了。

茶厂的配套也并不完善,经常出问题,没有电,就自己发电;不够吃,就自己种植,不够穿,就找少数民族以物换物。几年下来,茶厂周边的物质生活得到了满足,甚至还创办了自己的电影院,子弟学校等。在全国建设社会主义时期,勐海县的人民背靠茶厂,居然迈向了小康生活。所以后来围绕茶叶系统的商检质检等部门都大量派遣了驻厂代表,城市里限量供应的食物吃不饱,派驻到这个边远之地,反而算是一个巨大的福利。

如今的勐海县

从1953年开始,茶厂迎来疯狂改名1.0的时代,

1953年,为了庆祝接管南糯山茶厂,更名为“中国茶业公司西双版纳茶厂”。

1954年,为了庆祝进攻紧压茶、绿茶,更名为“云南省茶业公司西双版纳茶厂”。

1956年,为了庆祝没有坏消息,更名为“思茅专区勐海茶厂”。

1957年,为了庆祝制茶机器改革,加工能力突飞猛进……好吧,改名确实太频繁了,这次就不改了。顺便说一句,这一年,一名叫“邹炳良”的18岁少年中学毕业,分配到了茶厂。享誉海内外的云南七子饼茶也是这一年,在唐庆阳的主持下迎来复产。

1958年,新中国迎来了大跃进时代,“赶英超美”成为人们的口号,吹牛B是人们的基本诉求,为了适应生产发展的需要,茶厂也立志做大做强,再创辉煌!于是搬迁计划,也就提上了日程。新厂址选在新茶路一号,也就是如今的勐海茶厂旧址,一边建设新厂,一边疯狂研发产品,在产量相对固定的情况下,只好增添品类,造成创收的假象,单是1959年一年的时间,便研发了“勐海方茶”、“普洱方茶”、“勐海沱茶”、“勐海砖茶”等数款新品。这是非常迎合时代的一个操作。具体口感差异个人没有喝过,但是结合时代环境,个人猜测口感差别不会太大。

· 大跃进时代标志性的海报

1961年1月,为期三年的大跃进结束,新厂也日益完善,两厂并行生产,正式进入改名2.0时代,更名为“勐海县茶厂”。

1962年,茶厂没啥大事儿,但是在遥远南边,一道红光划破海南的夜空,一个吴姓的家庭诞下一名男婴,取名“远之”。有种说法是1966年,这里以百科为准,如果有机会面见这位“男孩”,我再亲自求证一番。

1963年1月,茶厂更名为“云南省勐海茶厂”。副厂长周培荣、以及前面提到的少年邹炳良先生,也再这一年参加了由国家外贸部、商业部、农业部联合开展的为期两年的分级红茶研制工作。旨在提升个人水平,分享制茶工艺,提高中茶的质量与数量。直到1966年,十年动乱开始。相比大跃进而言,文革对于茶厂的影响不大,毕竟茶是一个务实的行业。只要茶厂负责人不出什么事情乱开车的话,安然度过。再说了,当时的茶厂压根就没有厂长,依旧是多名负责人同谋同策。

1967年,勐海以“中茶公司”之名生产砖茶,当时正值“文革”,勐海茶厂所制砖茶,也遂以“云南省勐海茶厂革命委员会出品”字样署之于茶砖内飞之上,标重250g。款砖茶都带有明显时代符号,因此藏茶的行家也将此砖茶称为“‘文革’砖茶”。虽然这块砖茶不是很贵,但是很有纪念意义,算作一个时代的烙印。

1970年,中国土产、畜产进出口总公司成立,茶厂又改回了“勐海县茶厂”。前后两次改名,约等于改了个寂寞。

1973年,参加了分级红茶研制工作的邹炳良先生已经成为了勐海茶厂的技术骨干,也成为了“渥堆方法制造普洱茶”工艺技术的探索者、研究和实验者,他根据多年学习所掌握的理论知识并亲手研制、开发的实践经验,与昆明茶厂原厂长吴启英共同撰写了各地不同气候、不同季节的温湿度条件下制造普洱茶的工艺——“速成后发酵法”和“普洱茶生产操作规程”。自此,与吴启英女士携手成为普洱熟茶的父母。

熟茶父母

1975年,云南茶叶逐步进入了量化生产阶段。人工发酵技术的成熟,研配技术的革新和规范管理给予普洱茶从前有别于山头茶、商号茶统一而稳定的风格。而7542、7572就在这样一个大背景下诞生了。两者被誉为新时代的开端,既有承先启后的味道,又有开放进步的氛围,对普洱茶来讲也是一个重要的分水岭,也是一个重要的时代,他代表了一种旧式生产观念的结束,也开启了新的生产时代,由于它的改变,也直接影响了后世对普洱茶的观念,也间接地改变了云南种植普洱茶的方式,多年来,两款产品均被业内誉为普洱生、熟品质的“评判标准”,成为普洱茶界的一个传奇。这其中,邹炳良先生的贡献功不可没。

文革结束后,茶厂负责人终于发现了一个问题,咱们复产20多年,我们居然连一个厂长都没有!于是,周培荣被推举为第二任厂长。我想,周老先生本来只是想以普通人身份和大家相处……

1983年,随着周培荣逝世,唐庆阳成为勐海茶厂第三任厂长,自1938年开始,唐庆阳为云南的茶业躬身奋斗了56年,其中四十余年的时间,全部奉献给了勐海茶厂,从俊逸青年到满头白发,‘滇红’有他的心血,藏销紧茶有他的操劳,七子饼茶在他的主持下恢复制作,他的伟大不仅仅体现在勐海茶厂,而是整个云南现代化制茶的开拓者奠基人之一。但接任厂长时年纪颇大,到了年底便选择了匆匆退休,因此,这个厂长更多属于名誉厂长,是专属唐老的终生成就奖。

接连两任厂长上位,都是在自己的人生末年,难以为茶厂计划长远的发展策略,大家应该是误解了厂长这一职位的功能性,厂长应该是一种职位,并且具备带领茶厂的责任,而非一个成就。因此,勐海茶厂急需一位“年轻人”为茶厂的未来打下坚实的基础与长远的规划。1984年,邹炳良老先生唱着“我还是曾经那个少年,没有一丝丝改变”出现在备选人目录中,彼时的邹炳良,45岁,娶妻生子,已经扎根在这块土地上,加上自身履历确实耀眼,深得民心,就这样,邹炳良成为了新厂长的不二人选。自此,人们看到了茶厂的后续发展的希望。同年,中茶逐渐稳定,统销统购的制度取消,虽然不用再支付使用费,但是市场的消费习惯已经认准了中茶的商标。一时间,销售又成为了勐海的难题。算是给邹炳良上任的第一场大考。为了解出这个答案,邹老用了5年的时间。

1985年,邹炳良没有想出大考的答案,顺便应香港南天公司要求,创制出8582(生茶)、8592(熟茶)两种新茶号。

1986年,邹炳良还是没有想出大考的答案,旗下的普洱茶10级、8级顺便获得了省优称号。

1988年,邹炳良依旧没有想出大考的答案,顺便在八达、布朗山开辟两个万亩茶园基地,为当地创造了大批就业机会,也为勐海茶厂的可持续性发展奠定了意义深远的基础。

· 邹老的大考

1989年,邹炳良上任5年后,终于悟出了第一场大考的答案,邹炳良先生意识到,海茶厂要做大做强,必须拥有自己的自主品牌。他与厂领导班子共同创意、研究,因为品饮普洱茶对人体“大大有益”,所以,设计创立了“大益”牌商标,并于1989年成功注册,自此,大益成为了勐海茶厂的独立品牌。也成为了勐海茶厂巨大的无形资产。

除了大益,邹炳良在任期间,建立种植、加工、销售、服务为一体的产、供、销体系,发展新茶园10万多亩,建设茶叶初制74所。勐海茶厂工业产值、利润、上缴利税、职工收入连续11年同步增长,成为勐海县乃至云南省的纳税大户。

1996年,57岁的邹炳良从勐海退休,但是与茶叶打了一辈子的交道,心中万千不舍。短暂休息之后,邹炳良终究还是寂寞了,遂与友人创办了海湾茶业,并推出了耳熟能详的老同志品牌。在茶叶圈,邹炳良是受人尊重的中国普洱茶终生成就大师,即使参与了褒贬不一的小罐茶宣传,人们吐槽也只会是小罐茶的营销负责人杜国楹,邹老在茶圈,必然是德高望重的典范。

伴随邹老40余年的勐海生涯结束,【大益茶史】第二集告一段落,下一期,我们将回顾千禧年前,勐海茶厂在下一任厂长带领下,濒临破产日子,至于广大朋友期待的辣个男人的故事,可能还要再等等。