近期个人独处的时间多起来,于是这段时间把之前从中国带来各种茶品了个遍。

首先是各种的绿茶,但更多的是翻腾出来后,不舍地丢弃掉,因为绿茶的保存时间是最短的,新鲜半年内喝掉,即使妥善保存,一年之后也就不能喝了。然后是福建的铁观音,这种茶是一定需要冷藏的,保存意识越强,损失代价越大,为何?因为一旦妥妥当当地放在冰箱,忙碌起来时根本不会去记起来有这些宝贝,于是2年后翻腾出来时,惊讶与懊恼后,只能问叶子有没有兴趣做个茶叶蛋。

易于保存的茶是普洱茶、红茶和岩茶,从门类上说岩茶属于乌龙茶,但是福建人更多认为铁观音是乌龙茶的代表,而岩茶,在福建茶客心中其实是单独存在的。

遍尝各种之后,最后还是喜欢沉浸与回味在来自家乡的岩茶与小种红茶这两种茶中,估计大家知道小种红茶的历史,目前全球销量最大红茶都源于福建的桐木关,所以我们说的福建红茶三功夫(坦洋功夫、政和工夫、白琳工夫)一小种(正山小种),这个正山小种的“正山”就是特指桐木关,闻名世界的斯里兰卡红茶也就是从桐木关插枝移植出去,从而遍布全球的。

而岩茶,我估计大部分人,是不清楚它的历史的。

(无意中看到的一张1845年英国用于茶叶宣传海报,其中印着“woo e shan”(武夷山)和“Bohea”(武夷岩茶),画面中就是当年的武夷山茶区)

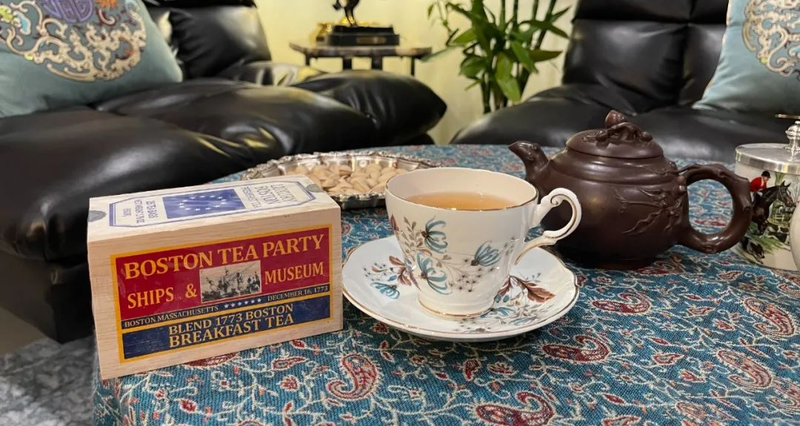

2018年我们一家人去波士顿旅行时,专门去了纪念波士顿倾茶事件的茶党博物馆(Boston Tea Party Ships & Museum),因为本人属于茶虫,所以对博物馆内模拟的当初为了对抗英国而慷慨激昂的演讲不感兴趣,但是对博物馆中陈列出来的当年的茶叶大感兴趣。

在没看到实物之前,还真没关心过波士顿倾茶事件到底倒的是什么茶,当然知道是中国茶,但是到底是绿茶?红茶?普洱?还是白茶?完全没概念。但是当博物馆中用透明的试管展出当年的茶叶时,眼前一亮,怎么这么熟悉?这个颜色,这个叶片条索,我几乎可以脱口而出了,但是我还是细细往下直到看到博物馆中的详细说明,甚至是用了8副古画把武夷山茶制作过程和故事展示出来时,我才确定了1773年12月16日那天,美国独立战争的先驱们倾倒的英国商船上的茶叶,绝大部分就是武夷山的岩茶。

如此重要的事件,竟然直接关联到家乡的茶叶,所以更加引起我的兴趣。

(右二是“colonial bohea”,当年的Bohea茶样品)

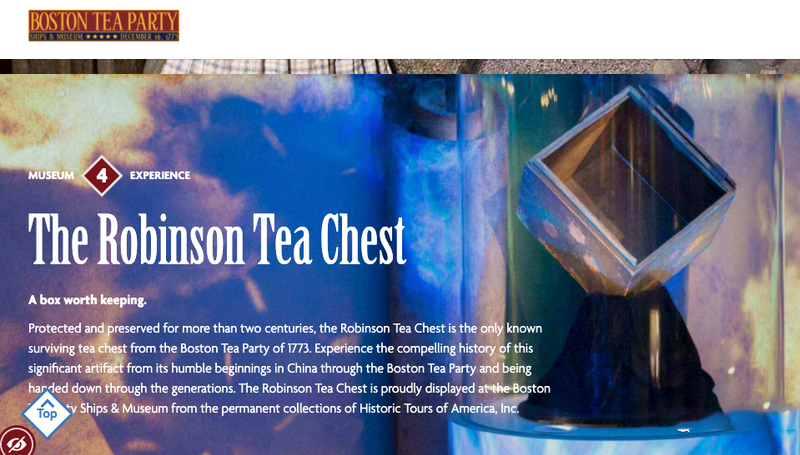

(当年遗留下来的Bohea的箱子)

(我们从博物馆买回来的茶叶,以欧洲人习惯的散茶为主)

回洛杉矶后,断断续续地查询资料,从中文资料中并没有官方的文献确定倾茶事件的茶品种,但是追溯到英文资料后,发现了众多资料都写明了当时主要倾倒的是一种叫“Bohea”的茶,来自武夷山地区。但是中英文所有相关资料中都并没有确定是今天武夷山的哪一种茶,以至于很多文献对“Bohea”各种模糊解读后,说成是红茶的统称。

如果要确定这个“Bohea”,还真的要有既熟悉福建的茶品,又能够沉下心去详细查询英文老资料的“闲人”。

福建,本身就是中国茶叶的主产区,以现如今的福建茶去追溯范围就比较大了。今天的福建,闽南有铁观音为代表的乌龙茶,闽东有白茶,闽中福州的茉莉花茶也传统久远,而闽北的武夷山岩茶和红茶其实现如今知名度已经被铁观音等新的茶品种超越。但是如果时间回到1773年,那些福建的新兴茶品种还没出现时,福建茶甚至中国茶被欧洲贵族们追捧的就只有福建武夷山地区的岩茶和红茶。

因为当初欧洲市场上的刚需,除了茶质量上乘之外,很重要的是能够被远洋运输的,所以当初的清政府高层还对福建武夷山地区并不熟悉时,欧洲的商人们早就对武夷山以致福建地区研究得透透的。1840年第一次鸦片战争之后的《中英南京条约》谈判,英国无比坚持地在4个通商口岸:广州、厦门、宁波、上海之后,一定要加上一个福州,让清政府摸不清头绪的是为什么福建已经有了一个厦门口岸后,一定要重复多一个福州,后来才明白英国人就是要武夷山的茶叶,从武夷山陆路运输到福州出海是最快捷的通路。

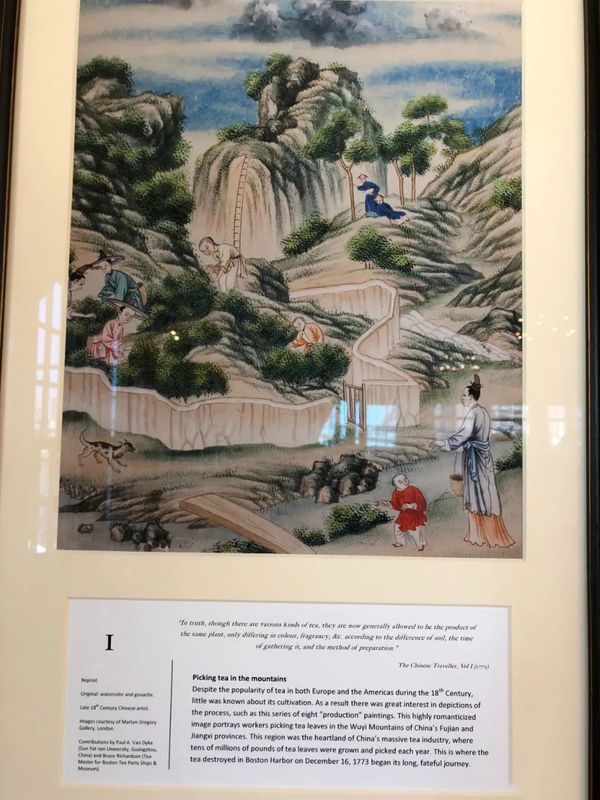

(博物馆挂着8幅关于武夷山茶区的古画,第一幅就写明了18世纪时武夷山地区是中国庞大茶业的中心地带。)

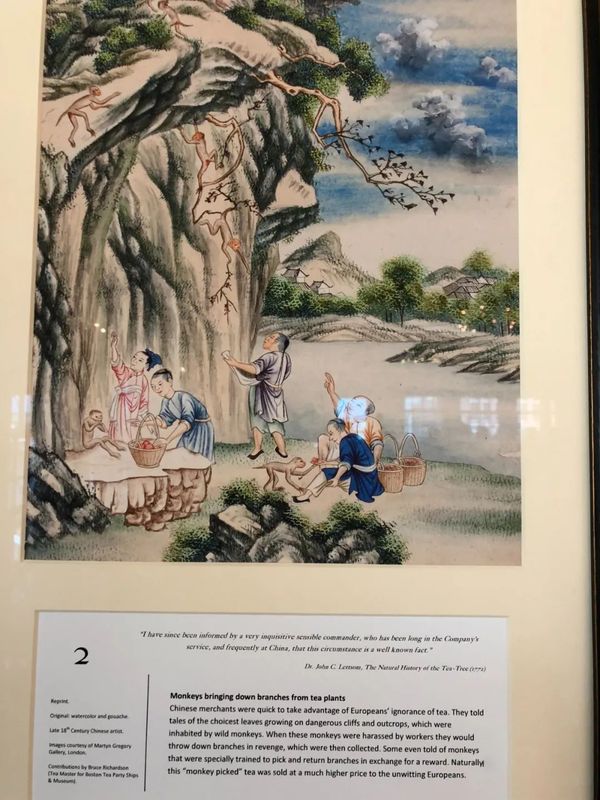

(第二幅图和注解讲述了当年欧洲盛传的武夷山的岩茶是训练有素的猴子爬到半山的悬崖上采摘精选茶叶的故事,实际上是当地茶农侵犯野生猴子在半山的领地时,猴子主动采下树枝进行报复。)

1751年-1760年的十年间,英国的东印度公司从中国采购了1678万公斤茶叶,其中武夷山的茶叶达到了1063.35万公斤,约占总体的63%。而那个“Bohea”,当时已经在欧洲市场以最贵的价格被称为西方的硬通货。当然这也是为什么在波士顿倾茶事件中被美国独立先驱们专门选择了“Bohea”这种茶叶倾倒,因为最贵,也对英国利益的伤害最大。当然从英国后续的反映看,立即通过了《不可容忍法案》对波士顿港以及北美殖民地进行打击,然后才有了十三个州联合起来召开了第一届大陆会议,然后是莱克星顿打响第一枪,然后是美国独立战争。

所以如果不了解这段历史,就无法理解奥马巴在2009年访华演讲时开篇就提到了:“美国与中国的纽带,可以追溯到更久远的过去,追溯到美国独立的初期。美国独立的历史上,也有中国茶的一份功劳。”

好了,了解历史之后,需要“茶虫”出场揭晓这个“Bohea”到底是什么茶了。

我在翻看波士顿倾茶事件纪念馆(Boston Tea Party Ships & Museum)的官网时,看到这样一段话记录倾茶事件当天的茶叶:

“All the East India Company tea aboard the ships docked in Boston Harbor on the evening of December 16, 1773 was produced in China, not India. ……Benjamin Woods Labaree’s The Boston Tea Party says the three tea ships contained 240 chests of Bohea, 15 of Congou, 10 of Souchong (all black teas), 60 of Singlo, and 15 of Hyson (both green teas).”(来源https://www.bostonteapartyship.com/tea-blog/types-of-teas-destroyed)翻译:1773 年12月16日晚上停靠在波士頓港的船上的所有茶叶均产自中國,而非印度。……本杰明·伍茲·拉巴里的波士頓茶党說,三艘茶船载的240箱的武夷岩茶,15箱的工夫茶,10箱的小种(全紅茶),60 箱的Singlo,和15箱的熙春茶(包括绿茶)。

这个翻译需要展开解释,这三艘船上茶叶的比例,基本符合了那个时代英国从中国进口茶叶的茶品种比例,从后往前看茶品种:

15箱Hyson,这是目前还留下来的一种绿茶叫“熙春茶”;60箱Singlo,是当年的一种绿茶的散茶,今天已没有这种茶品种;10箱的Souchong,这是武夷山的小种红茶;15箱的 Congou,这是武夷山的功夫红茶;240箱的Bohea,这个最重分量的来自武夷山的茶叶,有人还是把它说成是武夷红茶,这是错误的,熟知武夷山茶叶的都知道,武夷山的红茶就只有三功夫(坦洋功夫、政和工夫、白琳工夫)一小种(正山小种),而武夷山所有品类的红茶都已经被分类在Souchong和Congou中了。

于是这个来自武夷山的“Bohea”,只可能是“武夷岩茶”。

提起岩茶,即使喝茶的朋友可能都不见得熟悉,但是提到岩茶中的一个茶叶品类“大红袍”也许就有些耳闻了,近年来因为推广的需求,武夷山的岩茶很多都以“大红袍”这个名称来进行营销。

“大红袍”其实仅仅是武夷山岩茶其中的一种茶品类,但是“大红袍”因为其独特性,就是本身的母树大红袍,其实就是有3个品种6株茶树构成,分别是奇丹、北斗、雀舌,因此即使是喝到大红袍的源头母树,也是三种岩茶拼配而成,加之“大红袍”早有名气易于宣传,导致了现如今但凡是拼配的岩茶都可以取名为“大红袍”。而本身“大红袍”的单品茶品种如“北斗”,反而不称之为“大红袍”,而直接称为“北斗”。

由于武夷山的植物多样化,所以武夷岩茶从历史上有记载的茶叶品种就有800多种,目前被茶客们所知的也有20多种,其中就有最知名的有:“肉桂”、“水仙”、并称四大名丛的“铁罗汉”、“白鸡冠”、“水金龟”、“半天腰”等。所以若从营销宣传的角度,把武夷山地区的所有岩茶,无论正岩(特指武夷山三坑两涧茶区)或者外岩的岩茶都统称为“大红袍”是非常合适的,但是真正喜欢单品武夷岩茶的茶客们一般会直接说出自己喝的茶的品种,而不会说自己喝的茶是“大红袍”,因为这些喜欢单品的茶客们心中清楚,“大红袍”只是一个武夷岩茶的统称,翻开任何一片茶叶都找不出这个“大红袍”茶叶品种。

中国好茶无数,

而我之所以独爱福建的茶,

更多的应该是爱那一份记忆吧。

近来最惬意的事情,就是夜深时,与叶子一起书房泡茶。中国带来的紫砂壶,配上美国淘来的英式骨茶杯,福建的岩茶,配上加州的开心果,记忆又回到了十年前,同样的深夜,与好友们茶室斗茶,畅谈十年后,我们身在何方?会在干嘛?

转载自【无限空间】

如涉及版权问题请联系删除

大家好,我是茶不多先生,

一个每天都幻想用八八青泡脚的硬核男人。

友情提示:

本文篇幅近4000字,宜为睡前读物或者私人时间读物

虽然一直在传递佛系炒茶的心态,但是自己前后聊了两个月的行情,难免有点婊子立牌坊的嫌疑。幸好最近行情转淡,终于可以聊聊自己之前承诺的一些内容了。茶叶历史太复杂,自己也没有尝试过这种体量的内容,所以决定先从大益的历史开始着手,这几天搜罗了诸多资料,同样结合了自己的一些理解与猜测,尽量用相对诙谐的手法,跟各位聊聊。当然,如果阅读反馈不佳,我也可以马上调转笔锋可能还是会转回去写行情。

关于本系列的定位,

可能是你在全网能找到关于大益最详细的历史内容。

如果要跟别人聊大益史,你看这个系列就够了。

1905年,清政府还剩7年阳寿,彼时的中国已经与列强签订了诸多丧权辱国的不平等条约,内忧外患不断,数千年的封建社会岌岌可危。这一年最出名的战争是日俄战争,但彼时的中国,是一个人见人欺的国家,于是这场战争的主战场便来到了东北,即使我们是一名非参战国,老百姓的日子一样的民不聊生。

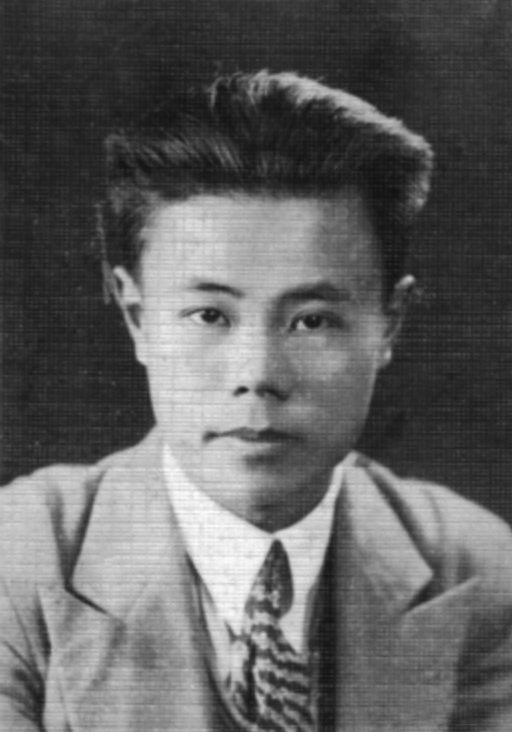

这一年,相继诞生了冼星海、邹容等伟大名家,以及我们这个系列的主角之一——范和钧,为了表示尊重,后文统一以范老尊称。

虽然出生在日本,但是范老祖籍在江苏常熟县,范老原名范樱,现在看来虽然有点娘,但是在那个年代,还是非常具有文化气息的。据江苏常熟县县志记载,“范和钧,原名樱,乃北宋范仲淹第27代孙。”没错,就是写《岳阳楼记》的那个范仲淹。

不幸的是,范老的父亲在他11岁那年匆匆过世,从那时起,他母亲就开始独立承担供书教学的责任。1920年,15岁的范老以优异学习成绩成为「别人家的孩子」,在母亲和众多亲戚的资助下进入浦东中学读书。不过,更不幸的是,在他进入浦东中学的第二年,他母亲染了病,从此一病不起。这里有个传言:当他收到电报赶回家时,母亲已经病重,吃什么药都不管用。那时范老正直青春年少,血气方刚的年纪,情急之下效仿古人「割股疗亲」,他忍痛从左腿切下一块肉,熬汤喂母亲喝。母亲喝过肉汤之后,精神竟然好了很多,从床上坐了起来。但是很可惜,好景不长,不久后,母亲也去世了。

1924年,范老19岁,从上海浦东高级中学毕业,父母双亡的他了无牵挂,优异的成绩让他获得了公费留学的机会,只身前往法国留学。因为没有法语基础,范老先是在里昂学习了一年的法文,然后转到巴黎大学学习“数学概论”和“高等物理”。

范老的住所位于巴黎第五区圣约克街,是当地出名的学术区。不久,同船来法的柳圃庆、何定杰也相继搬到。身在异乡,三个中国人一见如故,互相以兄弟相称。是日,三人来到香榭丽大道的一处桃园,各执三支檀木香,许下了皇天在上……的诺言,三人分别相差5岁,何定杰略长,以哥哥自称,范老最小,自然成了三弟,当然,绿色这段是我编的,从范老后来的发展轨迹来看,三人的关系应该还没有到称兄道弟的地步。而把这段讲出来的目的,主要是范老在二位的游说下,加入了中国共产党,而三人所在的公寓,也理所当然的成为了共产党法国分党。

如今的巴黎第五区

不久后,国内财政收紧,范老的公费断绝了,光鲜的留学生不得不打工挣钱。天生的文化差异+加上华人的外貌+仅仅一年的法语基础。范老的选择余地并不多,最终去了古董店做漆器修补。在修补漆器的过程中,范老居然遇见了许多明清漆器,一边问候着法兰西为首的八国联军家属,一边又趁闲暇之余开始研究那些在中国已难觅踪迹的明清漆器,琢磨老祖宗的制作方法,感叹祖先们的工艺牛逼。这里不妨换位思考下,范老当时肯定也想过将漆器带一部分回国,但是这群强盗实在抢的太多了。

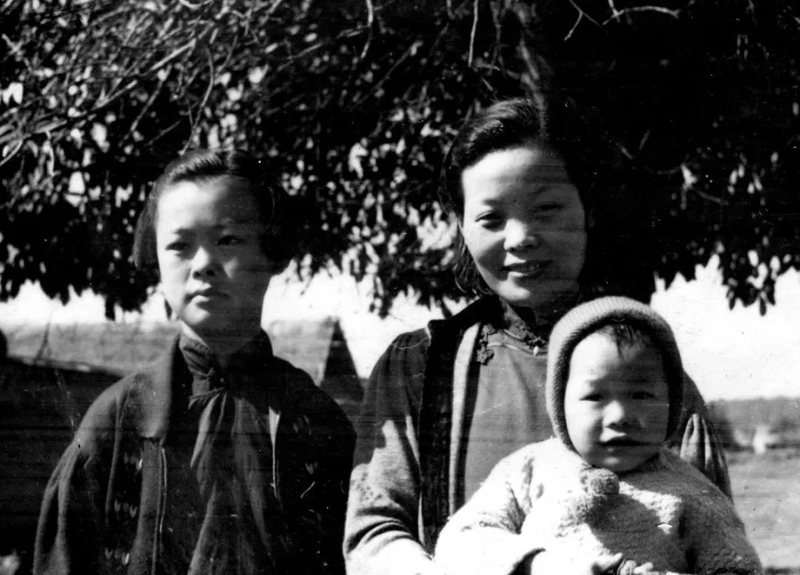

留法的后半段时间,范老白天晚上也不闲着,白天在中国古董行中做油漆绘画等工作,晚上在巴黎市立的“美术与工艺”专科学校学习。俨然一副工科男的造型,并且成功吸引了同样就读于巴黎大学医学系的娄允琴女士的注意,20多岁的少男少女在异乡遇见,还是自带浪漫气息的法国,很难不发生点什么浪漫的事情,不久后便双双坠入爱河,开始了相依为命的生活,先后生下了两个女儿,这让范老重新遇见了久违的亲情。

1931年(一说1930年),26岁的范老毕业,留学生的身份加娇妻在侧,膝下还有两个可爱的小女儿,范老成为了人人羡慕的人生赢家。归国后,受「当代陆羽」吴觉农之邀,进入上海商检局,负责茶叶出口检验工作。不料,这一次安排直接拉开了范老二十多年的传奇茶业生涯。与此同时,范老与巴黎的缘分就此结束,直到2019年,辣个男人带着一款名为「巴黎妙韵」的产品回到了熟悉的第五区,成为中法友谊的桥梁。当然,这是后面几期才会提到的事情了。

五年后,范老所在的上海商品检验局承办了一场中国茶叶展,类似如今的「茶博会」,展室悬挂两幅世界产茶国的巨型图表,一边是近百年来世界产茶国家茶叶产量直线上升,另一边则是我国茶叶出口数量逐年下降,说人话就是全世界喝茶的人越来越多了,但是喝中国茶的人越来越少了。范老看在眼里,觉得中国作为数千年茶文化的泱泱大国,这个数据就很不对劲。31岁的范老内心燃起了小火苗……

1937年春,经济部在沪召开中国茶叶公司筹备会议,范老也凭借在茶叶出口6年的宝贵经验,应邀出席。会议意思很简单:国家打算振兴中国茶文化,你们安徽、江西、湖南、浙江、福建五个省份也属于产茶大省,各出资20万元,我们再号召几个私营厂商集资200万元,凑个300万搞个中茶总公司。当然,这个中茶并不是现在市场流传的中茶,这个中茶总公司在建国之后就被裁撤了。公司办起来很快,起初选址是在上海,谁知七七事变爆发,抗日战争全面打响,中茶公司不得不从上海迁往武汉,并在湖北恩施筹办恩施实验茶厂。这时候,范老发挥出自己工科男的属性,凭借多年的补漆练就的精细手活,开始着手设计各种制茶机器,用来替代落后的手工操作,最终大幅提高了茶叶的数量与质量,为发展国茶外销打下了夯实的基础,也为今后国内各地办厂打了样,产品悉数运销重庆,畅销后方,成效显著。

1938年12月,中茶公司拟定在顺宁、佛海及宜良三地设立茶厂,汲取恩施茶厂办厂的经验,全面安排机械化制茶。各厂目标均为年产红绿茶5000标准箱,比现在的沧海群峰还多多了。在决定佛海茶厂的厂长人选时,虽然厂还没有建好,但是我们的范老当仁不让,成为佛海茶厂的第一任厂长。当然,这个时候的厂长远不及如今光鲜,亲力亲为是免不了的,更像一个光杆司令。

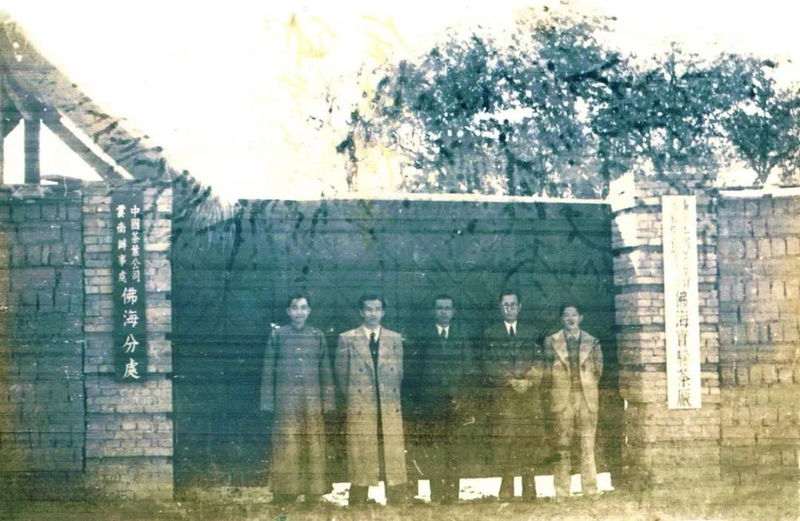

范老,左二

1939年3月,受云南中国茶叶公司之命,范厂长深入蛮荒之地,决定把天赋带到云南佛海,正式筹建佛海茶厂。他将妻女安顿在昆明后,与清华大学毕业的技师张石城一起于4月1日从昆明出发,10日下午抵达仰光。在仰光他与佛海茶商李拂一会合,三人于5月27日终于到达了佛海县。经过一系列的实地考察与民情调研之后,1940年1月1日,“中国茶叶贸易股份有限公司佛海实验茶厂”(勐海茶厂前身)正式成立。范厂长除了负责建设佛海茶厂外,还有一个任务就是经营刚刚成立的“云南全省经济委员会佛海服务社”。直到4月,范厂长才第二次回到佛海。好在茶厂的工人和傣族民工在张石城的带领下已经建起了几栋茅草房,建筑面积更是达到了3000多平,按当时的条件,已经算是颇具规模。这一年,佛海茶厂生产红绿茶132担。以服务社名义试制藏销紧茶1000担(每担120斤)。范老一看,卧槽!原来紧茶的产量可以这么大!遂将工作的重点转移到紧茶。这一年,中国茶叶公司开始实行统购统销。中小茶商纷纷将茶叶卖给范老领导的佛海服务社,加入紧茶联合运销的大军,由服务社的人将这些紧茶通过缅甸、印度运抵印藏交界处的市场葛伦堡,再有藏族商人运进西藏。相信你也猜到了,这里的紧茶,其实就是普洱茶。而作为光荣的共产党一员,范老将茶厂的大部分收益也捐献给了国家,成为了军资的一部分。

范老,右一

1942年,佛海服务社又收购紧茶一万余担,正当所有人以为一座茶业巨头即将冉冉升起的时候,狗日的日军又来了,日军攻入缅甸,天上的飞机像苍蝇一样接连不断的实行轰炸。无奈之下,范老下达了撤退命令,员工先后抢运了数千担紧茶到印度以后立即撤回佛海,两千余担紧茶全部在佛海分散到参加联运的十余个茶庄,这样即使被日机轰炸,也不会一次全部损失。

唯一值得庆幸的是,机械化制茶减少了人工,即使面对如此高频的轰炸,佛海茶厂仅仅预留三名员工即可,机器在、厂房在,每年还可以少量制作茶叶,维持基本开销。范老则带着茶厂的大部分员工撤回昆明。其实这个时候的佛海茶厂,基本已经和范老没有太多关系了,即使到了1950年佛海茶厂被国家接管,茶厂常年由一群副厂长同谋同策,彼时的范老,也不过45岁。据悉,因为各种原因,抗战胜利后,范老没有选择回到佛海,而是直接去了宝岛台湾,仍从事茶叶种植和加工。但是由于台湾土地改革的影响,茶厂转向。失业的他只得重操留学时期的旧业,靠制作仿古漆器为生,一个不注意又混成了中国高仿漆器方面的大师,甚至写下了权威著作《中华漆饰研究》一书。

范老,右一

范老的晚年去了美国, 离开前,他也将自己多年制作的未售精品漆器捐赠给了台北华岗博物馆。至于茶,则成为范老的一种精神,永远留在了云南,并且留存到了现在。

1989年,范老与世长辞,享年84岁,一代茶叶大师,漆器大师的传奇落幕,由他创办的佛海茶厂(既勐海茶厂)是国茶建设的重要组成部分,它在抗日风云中诞生,在日机的轰炸中撤离,为时虽然短暂,但它以高起点、高格局开创了国家大宗机器制茶的先河。范和均先生和他的“战友们”在乱世之中给中国茶业留下了一笔巨大的技术财富和精神财富,也赋予了此后的大益品牌一抹亮丽的殷红底色。

在中国近代的茶叶历史上,似乎没有一种茶能像“熙春”茶那样,产量之大,质量之好,价格之高,出口之多,畅销之广,影响之深远;在世界各国几乎都有她的踪迹并留下了美好的声誉;也似乎没有一种茶能像“熙春”茶那样,在中国茶叶的出口外销中占有举足轻重的地位;无论是在茶叶影响英国工业革命的兴起过程中,还是在引起美国独立战争的波士顿倾茶事件里,抑或是在中国明清以来的茶叶发展、竞争与变革中;似乎都有“熙春”茶的身影……。所以说,“熙春”茶不仅仅是“绿色珍珠”,更可以说她是璀璨明珠;因为“熙春”茶走南闯北,飘洋出海,不仅成为欧洲贵族争相拥有的珍品并行销各地;同时,“熙春”茶更是以其优异的品质风靡世界、桂冠叠戴并谱写了中国近代茶叶外销史的辉煌篇章!

一、熙春溯源

“熙”,古同“禧”,福,吉祥。《说文》曰:仰熙丹崖,俯澡绿水。熙春,明媚的春天;同“熙春茶”。熙春茶(Hyson),源自“熙春”(hei1 cên1);也称贡熙茶(Hyson)。“熙春”这个名字,源于晋代文学家潘岳(247~300)的作品,在其《闲居赋》中有“于是凛秋暑退,熙春寒往”之句;意思是冬去春来、茶芽初发于早春采制而成。人们用形容春天的词语来描写熙春茶,是因为春天既是“熙春”茶的采摘季节,更因为春天的新绿也是“熙春”茶的颜色。至于后来“熙春”茶被称为“贡熙”茶,是为了夸耀“熙春”茶的名贵,也是因为“熙春”茶是进贡给皇室的“贡品”。还有一种附会的说法是,“熙春”茶曾进贡给康熙皇帝,所以就有了“贡熙”之名。

“熙春”茶是“屯绿”茶的一种,而“屯绿”茶则是来源于松萝茶;也就是说,“屯绿”茶的前身是松萝茶,当“屯绿”茶从松萝茶中分离出来的的时侯,“熙春”茶就自然而然地拔得了头筹。道理很简单,当用毛茶原料进行精制或精加工处理并提取出整齐匀净的成品茶(精制茶)时;无论是提取出长形或圆形的成品茶,在“屯绿”茶的产品结构中,都有“熙春”、“贡熙”等花色品类;这就是“熙春”、“贡熙”茶出类拔萃的先决条件。当然,“熙春”、“贡熙”茶和松萝茶不同的是,松萝茶问世后被人们誉为“绿色金子”,而“熙春”、“贡熙”从松萝茶中分离出来后,却被人们誉为“绿色珍珠”。

据中国工程院院士、中国茶叶学会名誉理事长、著名茶学专家陈宗懋先生主编的《中国茶经》记载:松萝茶的采茶技术,早在三四百年前就达到精湛的程度,明代闻龙《茶笺》记载:“茶初摘时须拣去枝梗老叶,惟取嫩叶,又须去尖与柄,恐其易焦,此松萝法也。炒时须一人从旁扇之,以祛热气,否则色黄,香味俱减。予所亲试,扇者色翠,不扇色黄。炒起出铛时置大瓷盘中,仍须急扇,令热气稍退,以手重揉之,再散入铛,文火炒于入焙,盖揉则其津上浮,点时香味易出”。“屯绿”茶的炒制技术,就是在这种规范的基础上而发展完善的。

“屯绿”茶属眉茶,有珍眉、凤眉、特贡、熙春、贡熙等品名,主产地是安徽休宁、歙县、祁门、屯溪以及江西婺源等地;因历史上集中在安徽屯溪加工输出而得名;也是中国外贸出口之极品名茶。

茶叶专家陈宗懋先生在其主编的《茶叶大辞典》中对“屯绿”茶亦有介绍:屯绿,原产安徽省黄山市休宁、歙县、黟县、祁门东乡和屯溪区的长条形炒青绿茶,因历史上与本区相邻的婺源等地生产的炒青多集中于屯溪加工销售,故统称“屯绿”。据王镇恒、王广智主编的“九五”国家重点图书《中国名茶志》记载:南宋以后,安徽江南茶区名茶生产全面崛起,明清时代达到鼎盛……。休宁松萝山松萝茶作为炒青型名茶的鼻祖,创制于明初,到明代中后期已远近闻名;明末清初松萝制法已传播到安徽南北和赣、鄂、闽诸省,成为一大宗茶品。松萝茶出口始于清康熙年间,至嘉道年间,出口兴盛,发明了松萝茶特别技术并逐渐演化为屯绿,分珠茶、雨茶、熙春三类,共10多个花色、品级。

珠茶:以其结构浑圆,形似珍珠而得名;分别按茶的大小和身骨轻重分为5个品级。

雨茶:以其形长似雨点而名,分别按茶型大小和身骨轻重分为5个品级。

熙春:结构为不规则的块状,多由芽头和肥厚叶子叠合而成,结成不规则块状;分别按茶块大小和身骨轻重分4个品级。

清道光年间的“屯绿”茶盛行二十四花色,即“十雨”、“八珠”和“六熙”。“十雨”是珍眉、凤眉、蛾眉、正雨、副雨、茅雨、眉针等;“八珠”为麻珠、宝珠、珍珠、园珠、虾目等;“六熙”指贡熙、眉熙、正熙、副熙等。

清同治年间的“大帮官堆”屯绿茶有“七珠”、“八蕊”和“三熙”。“七珠”是麻珠、宝珠、圆珠、虾目等;“八蕊”是蕊眉、珍眉、凤眉、针眉、香眉、雨前等;“三熙”是指贡熙、眉熙和熙春。

清光绪年间徽州歙县知府何润生在《徽属茶各条陈》中对屯绿茶也有介绍:“绿茶内分三总名,曰珠茶、曰雨前、曰熙春。熙春内分四等:眉正、眉熙、副熙、熙春;雨前内分五等:珍眉、凤眉、蛾眉、副蛾、茅雨;珠茶内分五等:暇目、麻珠、珍珠、实珠、芝珠。皆为洋庄(外销)。均内用锡罐,外装彩画板箱”。

“屯绿”茶从松萝茶中分离出来很多的花色品种,但基本制法与拼配没有根本性的改变,只是随着国际茶叶市场的需求而变化,在精制率不断提高的情况下,进行花色品种的变化。而“屯绿”茶各花色品种,都是在反复的炒、筛分、风选、拣剔中产生,尤其是通过严格的筛选(园筛、转筛、扣筛、抖筛)、扇、撼等工艺后,才提取出各种花色品种茶,其长短、精细、轻重、形态、整齐匀称,甚至可以称为纯净。

二、熙春演变

“屯绿”茶为什么要从松萝茶中进行分离呢?茶叶专家说“成品茶中各种形态的花色组成,在过去称‘大帮’,就是产品结构”。而外销绿茶产品的结构,主要是指精制厂收购的毛茶原料,需要按其不同形态,通过复制作业(或称精制、精加工处理),分别大小、长短、粗细、厚薄、轻重,汰除杂劣,并分门别类,提取出来的整齐匀净的成品茶(或称精茶)。而收购的毛茶,顾名思义,是很复杂的,有香气滋味内质优次悬殊的,有形态大小不齐的,有烟焦劣变夹杂的等等。精制的主要目的就是视各类毛茶原料,在分别内质品次、汰除劣异的基础上,整饬形态,提取相应产品,使之发挥最大经济效益。

这就是茶叶业内人士所说的,要“看茶做茶”;而内质特优的茶叶,为使外形整饬并能更好地衬托出产品的优美,就要特别细致的处理,这就是所谓的“好茶精做”。而有些形状粗壮的茶,内质不一定差,就要所谓“粗茶细做”。总之,都是为了发挥毛茶的自然品质优势,以取得更大的经济效益。

“屯绿”茶从松萝茶中进行分离、创制或改革,是徽州茶商经营理念的体现;从茶叶销售角度来看,也是徽州茶商坚持诚心为质、以义为利的销售理念的体现。如徽州茶商吴荣寿,在茶业经营的过程中就不断地进行革新,他以重金聘请制茶名家汪汉梁为总管,在选料与配方上融婺(源)、歙(县)两家为一体,制成了色香味焕然一新的“抽芯珍眉”和“贡熙”茶,从而在上海一举夺得绿茶评比魁首并誉满沪港等地。徽州茶商在经营茶叶时还注意收集消费者的反馈信息,并根据消费者的不同口味,不断地提高品位,这不仅体现了徽商的人本精神;同时,也反映了徽州茶商经营思路之清晰和经营手腕之灵活。

据中国茶叶专家傅宏镇先生考证:“屯绿”全面创制或者改革是在1820年左右,当时徽州婺源东乡有俞德和、俞德昌、胡源馨、金龙泰等多家茶号,他们精心创制1000多箱高级绿眉茶,直运香港销给东印度公司;因为质量优、销路好、利润高,所以屯溪各家茶号立即仿效并全面经营、精制绿茶外销。

清光绪二十二年,黟县茶商余伯陶在屯溪长干坊设立“福和昌茶号”,以眉茶的制法为基础,精益求精地提取“抽蕊珍眉”运往上海出售,也受到了欧洲消费者交口称赞。而屯溪的一些茶号也在这一启发之下,在茶叶精加工时提取特等“贡熙”茶;而这些“贡熙”茶特别适合俄国消费者的嗜好;此后“珍眉”茶行销西欧,“贡熙”茶行销俄国,都成为了世界茶叶市场的畅销品。于是,在全国茶叶生产开始中落的清朝末年,由于徽州茶商的审时度势,并根据市场需求来不断地改进茶叶制作方法,从而给徽州的茶叶生产和贸易带来了新的生机,而那些大茶商们也从中获得了巨利。如徽州婺源茶商孙友樵,他继承祖业后在屯溪观音山扩大“怡新祥”茶号的规模,他尊重制茶师傅技艺的发挥和创新,他收购优质毛茶精制特珍、抽蕊、珍眉和特贡、贡熙等外销茶出口,所以,他不仅获得了良好的经济效益也成为了茶界巨商。

据道光二十六年(1815)的相关资料记载,茶商江有科和其子江文缵,在歙县芳坑江氏祠堂以及漳漂等地租赁厅屋数间收购初加工后的毛茶,经过抖筛、减簸、拣茶、焙茶、风煸等多道工序,加工制作“松萝”、“雨前”、“圆珠”以及“熙春”、“贡熙”茶等品种,将成品茶装入锡罐并密封,外面还用彩画板进行包装,每箱装茶30斤至40斤不等;每年有200多担茶叶通过广州销往世界各地并获利颇丰。也正是由于徽州茶商知书识理,有较高文化素质,因此使他们能在复杂多变的情况下审时度势,在拥有品质优良的徽州茶品的同时还具有十分灵活的经商手段,以至有了松萝茶和“熙春”茶的创新;从而浓墨重彩地写下了徽州茶畅销世界各地的历史,并在17世纪至19世纪中叶,开创了称雄世界茶叶市场的黄金时代。

清代是徽州茶叶辉煌的年代,茶叶种类迅速增加,红茶绿茶并驾齐驱;尤其是在松萝茶制作工艺和贸易兴盛的影响下,徽州遂成名茶荟萃之地;而祁门红茶、黄山毛峰、金山时雨茶等后起茶品之秀如雨后春笋般涌现,以致出现了祁红屯绿、毛峰称雄的局面。而“熙春”茶则是独树一帜,它以其美好的传说,优异的品质以及适合外国人的口味而畅销世界各地并风靡世界茶坛。有专家指出:徽州茶商能在海外贸易中一度执掌牛耳,除了具有徽商种种的优势,如有着悠久丰富的从商经验,有着较高的文化素养并讲究商业道德之外,更为重要的是血缘纽带与地域纽带在茶商的经营活动中发挥了特殊的效用。

正是由于徽州茶商的商业活动促使了地区生产关系的变革,也促进了徽州茶叶的兴盛和茶叶品种的增多以及茶叶品质的不断提高;所以,“松萝”、“熙春”茶在徽州茶商的贸易活动中频频崭露头角,最终得以行销世界各地。

三、熙春出口

“熙春”茶自诞生后很快就声名远播,她不仅为世人所重,争先恐后地购销于国内外市场,同时也成为世界闻名的茶叶之一。

早在16世纪末、17世纪初,当我国绿茶中的珍眉、珠茶等还没有问世前,“熙春”茶就已经与松萝茶、武夷茶先后出现在欧洲并风靡世界。当时,出口的茶叶还没有经过后来称之为“精制”的工艺过程,但全都是国内已有盛名的具有独特风格的产品。所以,如同在国外文献上的松萝茶名被称作(singlo)一样,熙春被称为(Hyson);尤其是在中国茶叶风靡英国直至世界各地以后,有关中国各种名茶的名称,如武夷茶 (bohea)、熙春茶 (hyson)和松萝茶 (singlo)等;也就不断被英语借用;而tea 被英语借用后,就构成复合词如:green tea(绿茶)、black tea(红茶)等多达190 余个。

1610年,荷兰人首先从中国运茶到欧洲,而当地人对中国茶叶惊叹不已,认为茶叶是“灵草”也是“能治百病的药”,甚至把茶叶看成是“贡熙”(进贡给皇帝的佳品);很快,松萝茶和“熙春”、“贡熙”茶等就受到了消费者的青睐。

1660年,英国著名茶商托马斯•卡洛韦出版的《茶叶和种植质量和品德》一书说:“茶是很珍贵的一种饮料,价格昂贵,只有王公贵族把它用作赠送客人的礼品”。尽管出口到欧洲的茶叶价钱昂贵,但是当地人只要能买到中国茶叶,也是“其价几何,在所不惜”;尤其是“熙春”、“贡熙”茶在大批出口后,欧美的商人将这种浑圆如珠的茶叶意译为GunPOwd(意为火药枪的子弹);也就是这种形似“枪弹”的茶叶,屡屡成为东印度公司采购单上的紧俏商品,成为西方商人掠取暴利的时髦饮品;所以说“熙春茶”不仅是我国传统的出口茶之一,也是我国历史上最早传播到国外的名茶。

18世纪初期,“熙春”茶已大量输往国外并受到了消费者的喜爱;当时,广州销到欧洲的茶叶,有红茶和绿茶两大类,其下名目繁多,常见的有松萝茶、珠茶以及熙春茶等。当时,“熙春”和“贡熙”茶在伦敦市场上售价甚高,“熙春茶”每磅卖价高达10先令6便士,因其茶价之高不亚于珠宝,所以曾被人们美誉为“绿色珍珠”。到了19世纪中后期,“熙春”茶出口达到鼎盛时期,年输出量约1万吨;输出初期以销欧、美为主,20世纪20年代起,以销西、北非为主。茶叶专家程启坤、姚国坤在《绿茶金三角及其优势》中指出;清代以松萝茶为代表的徽州茶出口量很大,清光绪年间其出口量约占全国茶叶出口量的90%;而早期输入欧洲的中国茶,是以绿茶为主。

依据英国东印度公司1702年的订单来看,其中松萝绿茶占了三分之二。从英国东印度公司进口茶叶的数字也可以看出,在1721—1730年间,东印度公司进口的武夷茶为336万磅,松萝茶为458万磅;因此可以认为,欧洲人早期饮用的茶叶是以松萝茶为主的炒青茶;如“熙春”、“贡熙”茶等。

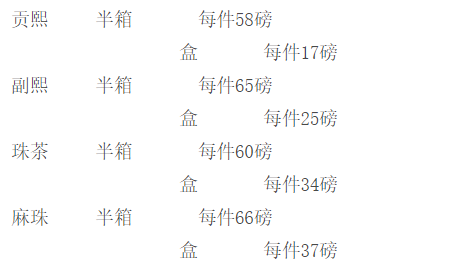

1740年,在英国东印度公司进口茶叶的账目中,就将进口的茶叶分为武夷、小种、松萝和“熙春”、“贡熙”茶等10种;而与松萝茶一同出口的“熙春”茶也是声名鹊起并风靡世界。在英国伦敦茶叶经纪人协会印发的报告中,有一种表格叫“伦敦茶叶进口、存货及提货之非正式估计中所用之平均重量”,就是对各种茶叶进行非正式估计时,所用之每箱平均重量。

如下表所示:

根据东印度公司的收购订单中关于红茶绿茶的分类统计,在1741年至1750年间,绿茶中的眉茶进口量是8029616磅,“熙春”茶进口量是1320166磅,珠茶和其它绿茶的进口量分别是161646磅和9338磅。通过这个分类进口统计,我们清楚地知道“屯绿”茶以及眉茶、珠茶和“熙春”茶其时的贸易情况,同时也表明了它们在茶叶贸易中的重要地位。

1750年瑞典“卡尔亲王号” 商船来华,随船牧师为瑞典博物学家彼得•奥斯贝克,他在《中国和东印度群岛旅行记》一书中,对于茶叶有着详细生动的记述;他在书中提到了十余种茶叶,并详细地记述了“卡尔亲王号”返航时运载茶叶的清单:如武夷茶(红茶)共 2885箱,1030642磅;工夫茶 1071大箱和288小箱,共96589磅;“熙春”皮茶共140箱,7930磅;“熙春”茶共31桶,2206磅;其他各种茶1720罐,3557磅。由以上资料可见,当时瑞典商船的运输货品中,茶叶所占份量之重。 而在英国东印度公司所签订的1778年各船舱货合约中,购茶情况如下:从广州“十三行”潘启官那里订购的屯溪茶和松萝茶2000担,贡熙茶200箱;从瑛秀那里订购的屯溪茶和松萝茶2000担,贡熙茶200箱;从浩官那里订购的茶为贡熙茶100箱;从石琼官那里订购的茶为贡熙茶100箱。另外,英国东印度公司对1773年3月至1782年9月的10年中,公司在英国市场上所售出的茶叶进行了统计;屯溪茶、松萝茶1832474磅,贡熙茶218839磅。当时,英国市场的茶叶销售价格是:属于红茶的白毫每磅15先令,工夫茶每磅14先令,普通武夷茶每磅12先令;属于绿茶的熙春茶售价为每磅36先令,珠茶售价为每磅18先令,普通绿茶每磅15先令。

1784年,由于英国对茶叶的需求较大,英国东印度公司卖给本国茶商的茶叶价格也开始走高:如武夷茶每磅44便士,松萝、“熙春”茶每磅121便士;此时法国、荷兰、丹麦、瑞典的走私茶价是:武夷茶每磅19便士,松萝、“熙春”茶每磅69便士。而在当时英国伦敦的市场上,松萝、“熙春”茶每磅售价十先令六便士。1820年以后,“熙春”茶开始销往英国、俄国和美洲;到了1862至1874年间,“屯绿”和“熙春”茶外销竟多达十万引。

茶学专家陈椽在《茶叶通史》中说:“屯绿”茶自明末开始产生后,就成为主要的外销茶,至1821年至1850年时,“屯绿”茶每岁外销至五、六百万引(每引旧秤120斤),这还不包括走私茶和贡茶。到了1845至1846年期间,茶叶价格不断攀升,以绿茶“熙春”和小珠最高,每担可售银46两左右(含出口关税);其次是雨前绿茶,每一担约售40两,最低是屯溪茶和工夫红茶,每担约售24至27两。当年,茶叶平均售价为37两,其中“熙春”茶的售价比屯溪茶高出约一倍。

1751年,广州出口茶叶的价格为松萝每担20.66担,贡熙每担41.13两。至1775年,英国东印度公司的两艘商船所购的贡熙茶竟然高达每担58两白银。

而到了1790年,英国伦敦皮卡迪利大街212号售茶价格表明,红茶价格已经明显低于绿茶,所售价格最低的“绿茶每磅5先令6便士至6先令”,最低的红茶为“武夷茶每磅4先令4便士”,质量最优的绿茶为极品熙春茶,标价为14先令到16先令。

“熙春”茶在美国也有销售。美国华茶输入早期多为低级的茶,后来发展到输入较高级的茶;尤其是19世纪后,品类高的绿茶,如“熙春”、雨前、副熙茶的输入量开始增加。到了1837年,“熙春”等绿茶占进口茶总数的4/5以上。中美茶叶贸易的迅速发展给美国带来了极大的利益,所以中美茶叶贸易得到了美国政府的鼓励,并制定了有利于茶叶输美的税收政策。1789年,美国开征茶税,红茶每磅15分,圆茶及珠茶22分,贡熙、雨茶(珍眉)55分。至1900年,广州尚有一部分“贡熙”及副熙茶输运出口。当时活跃在广州的法国商人罗伯特•康斯登说:“茶叶是驱使我们前往中国的主要动力,其他的商品只是为了点缀商品种类。”、

清光绪年间徽州歙县知县何润生,在1896年撰写的《徽属茶各条陈》报告中说:“徽属产茶以婺源为最,每年约销洋庄三万数千引(一引为一百斤);歙、休、黟次之,绩溪又次之。这四县每年共计约销洋庄四五万引,均系绿茶。绿茶内分三总名,珠茶、雨前、熙春;皆为洋庄,均内用锡罐,外装彩画板箱。箱分三名:二五双箱、连罐计重不过一十一斛有奇;三七箱,连罐计重不过十二斛有奇;大方箱,连罐计重不过十五斛有奇。三七箱高一尺四寸,阔一尺二寸;二五箱比三七箱小一码,大方箱比三七箱加一码。胥有准式,每箱可装细茶四十余斛,粗茶三十余斛。徽州内销茶不及十之一二,专用篓袋盛储”。

四、熙春美誉

“熙春”茶叶底嫩匀,卷曲嫩绿,茶叶入水慢慢舒展,口感淡雅青涩;而上品“熙春”茶在谷雨前采摘,汤色金亮,色泽绿润,香味醇浓;其内质与相应品级的绿茶相比,具备味厚汤清,汁浓耐泡的特点。也正是因为这种特殊的风味和良好的品质,使得“熙春”茶出口到国外以后,不仅是受到了消费者的青睐;其身影和名声也在国外的文学作品中屡屡出现,以致留下了许多宝贵的历史资料和文字记录。

“精艳彩瓷播清馥,青翠熙春注享客;诗人浸润玉液里,华堂满飘习习香”。这是爱尔兰每年举行的盛大“诗节”中无名氏的一首“品茶”诗,辑在1752年刊行的诗集中。这首诗出自于美国威廉•乌克斯所著的《茶叶全书》第488页(中译本漏译,是中国茶叶专家钱樑先生翻译的)。从那以后,英国名诗人如霍谷森、拜伦及荷美思等诗人,都在他们的诗歌作品中,留下了关于“熙春茶”的吟诵和赞美。

1773年,苏格兰浪漫主义诗人费格森在赞誉熙春与武夷名茶时,写道“爱神永其微笑兮,举天国之芳茶而命之,沸煎若风雨而不厉兮,乃表神美之懿微……,女盖为神致尔虔崇兮,彼因胜之甘液,唯熙春与武夷”。而在艾默生的作品《色诺芬尼》第一节中,也有关于“熙春茶”的记载。

1785年,美国人威廉•乌克斯在《茶叶全书》中记载:英国保守党政客Rolle为英国自由党员数人所作的(《THE ROLLIAD》鲁里之流)诗中有一首云:“茶叶本多色,何舌犹能穷?熙春与武夷,此绿彼又红;松萝与工夫,白毫和小种,薰花真芳馥,麻珠更稠浓。”由此可知“熙春”茶在国外的影响。当然,“熙春”茶能作为外国诗人吟咏的对象,可以想见在它们成诗之前,已经是在当地社会流行得相当普遍和久远了。

16世纪末,许多欧洲人写的关于东方的著作中都述及中国茶叶的知识。当时,英国文化艺术界以茶为题材写了许多的作品,如1663年,瓦利向查理二世饮茶皇后卡特琳祝寿时写的一首茶诗,其中有“月桂与秋色,美雅与茶比……物阜称东土,携来感勇士,助我清明思,湛然去烦累”。 1771年,英国爱丁堡发行的《不列颠百科全书》第一版“茶”条下有这样的记载:“经营茶的商人根据茶的颜色、香味、叶子大小的不同把茶分成若干种类。一般分为普通绿茶、优质绿茶和武夷茶3种。其它品种的茶似乎也都可以分成这3种。……“熙春”茶和珠茶等高价优质绿茶都属于此类。武夷茶比以上两种叶子都小,颜色比其它品种更深,有时发黑,口感、香味均宜,口感似乎是涩中带甜,绿茶好象都是紫花地丁的香味,而武夷茶则带有蔷薇花香。英国《不列颠百科全书》中提及的是“熙春”茶、珠茶都是“屯绿”,而文中所指的普通绿茶和优质绿茶,应该是指“屯绿”茶和松萝茶。

1784年,美国商船“中国皇后号”经由纽约开往广州,开始中美茶叶的直接贸易,此后华茶源源入美;当松萝和“熙春”茶进入美国市场后,同样也是留下了值得我们回味、重视并研究的茶叶文献史料。

1803年,美国纽约晚报上刊载了一则茶的广告:“新到二百零五箱上等贡熙茶,华脱街182号Elljsuane公司启。”

1816年,在美国纽约报纸上又出现了茶叶拍卖广告,名松萝茶区所产者,由John Hone主持拍卖,地点在自由街Astor码头”。

1817年,清朝廷命官蒋攸锬在奏折中说;“闽、皖南人贩运武夷、松萝茶叶,赴粤省销售,向由内河行走;”禁止“出洋贩运”。

1836年,在美国菲列特尔菲亚市,报纸上又刊出一条关于中国茶叶的广告,全文如下:“茶叶——兹有大帮(文中的“大帮”是指“大帮官堆绿茶”。)茶叶专家钱樑先生说:“成品茶中各种形态的花色组成过去称大帮,就是产品结构”。)各种包装之贡熙、珠茶及圆茶出售,品质优良,如蒙光顾,请至Soutn Front街十三号,Osamuel M.Kempton公司启。”

美国医生、作家赫漠兹在《波士顿茶会谣》中,也写道了“熙春”茶;他说“……犹辨得熙春香气,自由之茶杯依然充沛,满常新之奠灵甘醴……。”

茶叶为西方贸易商带来了巨额利润,以至历史学家普里查德认为“茶叶是上帝,在它面前其他东西都可以牺牲。”而1915年,在巴拿马万国博览会上,徽州“贡熙”茶获得了博览会金奖。

从世界经济发展史的角度而言,在二十世纪以前西人所寻求的中国商品中,唯有茶叶在中西贸易中长期居于支配地位;尤其是徽州的松萝茶和“熙春”茶,在长达几百年的中西茶叶贸易活动中,一直是拥有良好的品质、美好的声誉和绝对的话语权。

五、专家阐述

中国茶叶专家钱樑先生《论贡熙》(兼论外销绿茶的产品结构和发扬品质优势问题)文中,专门介绍了“贡熙”茶的溯源、演变以及在外销绿茶产品结构中的地位等等。1983年12月,中国茶叶学会第三次全国代表大会召开,钱樑先生《论贡熙》这篇文章作为学会提供大会的论文之一;1984年,这篇文章还载于商业部杭州茶叶加工研究所、全国茶叶加工科技情报中心站第2期的《中国茶叶加工》杂志。

钱樑先生在《论贡熙》文中指出:1843年五口通商后,上海外商云集,不久即超越广州成为中国对外贸易的最大口岸,尤其是因为上海接近产茶省区,就成为了茶叶对外贸易中心,出现了如1886年的空前大发展。经过长期积累的产销实践经验,外销绿茶已大都在生产集散地设立复制茶厂(茶号或称内栈)收购茶农毛茶,通过分类分档装箱后运到口岸,经过洋庄茶栈卖给洋行出口。一直到20世纪30年代,第二次世界大战前夕,外销绿茶的货源已基本形成两大系列:一是路庄系列,称为路庄茶,另一是土庄系列,称作土庄茶,不论是路庄茶或土庄茶,长形茶或圆形条的产品结构中,都有贡熙或熙春、付熙等花色品类。

钱樑先生在《论贡熙》一文中还阐述了“贡熙在外销绿茶产品结构中的地位”,他明确指出:“这里所指的外销绿茶产品结构,主要是指精制厂收购的毛茶原料,按其不同形态,通过复制作业(或称精制、精加工处理),分别大小、长短、粗细、厚薄、轻重,汰除杂劣,并分门别类,提取出来的整齐匀净的成品茶(或称精茶)。钱樑先生还明确指出:“贡熙或熙春这个花色,在外销绿茶产品结构中,有非常突出的地位和作用。这是因为任何地区的毛茶,不论是圆茶或是长茶地区,毛茶总是毛的,不可能纯净的。为整饬好长茶必须分离出团曲的原料;同样做圆茶也必须分离出长扁形和粗松的原料。不然,也用不到“精制”这个环节了”。“例如产制眉茶的皖南地区1938~1939年的路庄大帮构成,整个屯绿为抽珍(特别珍眉)占18%、珍眉占31%、抽贡(特别贡熙)和普通贡熙占33%、正副针眉占18%。祁门枭溪口大帮的构成为抽珍占17%、珍眉占37%、抽贡和贡熙占33%、正副针眉占16%;歙县大帮为抽珍21%、珍眉41%、抽贡和贡熙16%、正副针眉20%、虾目2%;婺源大帮为抽珍14%、珍眉22%、抽贡和贡熙38%、正副针眉26%”。 之所以举这些例子,是因为钱樑先生认为:“解放前的这段时期,因没有上海土庄茶的干扰,茶批最正常,且是钱樑先生在1938~1939年间亲自参加收购评价和在港主持外销的情况。成品茶品质较好的屯婺祁大帮,抽贡、贡熙产品都占30%以上,多到38%;较差的歙县大帮、抽贡、贡熙则只占16%。这说明抽贡、贡熙提取多的,眉茶质量也随之提高,而在总的价格上也有裨益。当时各花色收购价格都分五等九级,抽珍按品质高低中准价为每50公斤95元,高到120元,低限60元,不及格的还可降低;珍眉中准价为65元,高可到90元,低到49元;抽贡中准价为70元,高可到92元,低可到52元;普通熙春中准价为40元,上可到51元,下可到29元,有不少内质好的大帮中的抽贡、熙春价格比内质差的大帮中的抽珍、珍眉价格还要高”。

钱樑先生还根据自己保存的资料,披露了熙春茶在当时的卖价;他说:据我手中存有的资料,“贡熙中上级(抽贡)每50公斤111.25元,中级80.20元、中下级59.50元、普通级42.25元,而珍眉上级140元、中上级111.25元(以上为抽珍价)、中级82.50元(包括部分内质差的抽珍)、中下级71元、普通级53.75元,价格基本与抽珍、珍眉差不多。而当时的平水一号珠茶为60~82.5元,二号、三号珠茶为38~50元,就是说比平水珠茶的价格要高得多”。

钱樑先生说,“贡熙类产品50年代的价格也是最有利的,当时眉茶出口换汇率一般平均已在3元以上,珠茶为2.7元左右,但贡熙类产品都在眉茶、珠茶以下,特贡不到2元,是经济效益最高的出口绿茶品类”。

后 记:

“熙春”茶自诞生以来一直是身价不菲,并和“松萝”、“屯绿”茶一起创造了风靡世界的奇迹。也正是“松萝”和“熙春”茶厚重的历史积淀,让“松萝”和“熙春”茶成为了中国历史文化名茶,同时也成为了中国茶叶品类中当之无愧的佼佼者;这无疑值得人们借鉴和学习。 对于时今的茶人来说,如何把茶和民族文化、民族感情和民族气节深深地联系在一起,让国饮成为世界之饮,需要做的事情还有很多、很多……。综观“熙春”茶风靡世界的历史进程和巨大荣誉,我们应该从“熙春”茶中传承什么、得到什么、弘扬什么?想来,一方面是应该以严肃的态度和敬畏之心,恢复、保护和尊重传统的中国茶叶;另一方面是应该利用人类创造出来的科学技术,瞄准现代生活需求,打开创新思路,理性取舍得失,真正让茶叶这个天地灵物致富茶农、造福人类!

【摘自2016年第4期《吃茶去》杂志;作者:郑 毅(安徽黄山),系徽茶文化研究中心主任)】