“柴米油盐酱醋茶”“琴棋书画诗酒茶”……对中国人来说,茶意义重大,可以是生活必需品,是待客之道,也是精神食粮与寄托。

近年来,随着全链条绿色生态属性日益增强,茶产业加速融入大健康、餐饮、文旅等赛道,催生茶保健品、茶餐、新茶饮、茶庄园等新产品、新业态,满足多层次、多场景、多形态的美好生活需求。传统茶做精做强,“跨界茶”做大做广,一片叶子创造出更丰富多元的价值。

茶+科技

健康属性融入产业链条

《本草拾遗》曰:“茶久食令人瘦,去人脂。”“茶圣”陆羽在《茶经》中写道:茶为累也,犹如人参。自茶在中国被发现以来,喝茶一直被视作健康的生活方式。

茶叶的健康之道,蕴藏在其富含的多种营养成分中。福建省农业科学院茶叶研究所所长陈常颂介绍,茶叶含有儿茶素、茶黄素、茶氨酸、茶多酚等成分,喝茶有延缓衰老、调节代谢、增强免疫等核心健康属性。

“健康茶”是茶产业链条的永恒命题,源头种植端也越来越讲究“生态”与“有机”。近年来,主打生态种植、科学种茶的茶园越来越多。不用化肥、少打农药、纯绿色种茶已经成为现实。

福建武夷山,丹山碧水。走进武夷山星村镇燕子窠千亩生态茶园,云雾缭绕,一垄垄绿色的茶树和一颗颗金黄的油菜花相互应和。这里产出的茶,少打农药、不施化肥,破解了不当使用农药化肥导致茶叶品质下降的难题。

2015年,福建农林大学教授、科技特派员廖红带领团队来到武夷山进行“生态栽培”,在茶树间夏种大豆,冬种油菜。冬天种下的油菜开花后就地回田,为土壤补充磷和钾、提升肥力。春茶采收后,畦间套种大豆,起到生物固氮效果。

茶园管理也越来越生态化、智慧化。燕子窠生态茶园安装了30台吸入式太阳能杀虫灯,保护茶园生态环境。安溪县云岭茶庄园里分布了许多连接5G网络的摄像头。这些摄像头可以360度旋转,充当茶园管理的智慧“耳目”,全天监测茶园病虫害和茶树生长情况。

这些摄像头连着诊断虫情和预警预报的“智慧大脑”。在福建司雷植保技术有限公司操控室的大屏幕上,摄像头采集的数据已实时传输至后台,温湿度、害虫的数量和种类、病虫害趋势等信息一目了然。公司负责人刘恩堂表示,监测传感器上传数据至网络后台,专家远程也能诊断病虫害。粘虫板、诱虫灯等物理防治设备减少了农药和化肥的使用。

生态种植和管理带来亮眼“成绩单”。如今,燕子窠生态茶园示范区年碳排放减少30%,磷的使用量减少90%,茶叶优品率较3年前提高约30%。

得益于茶叶的绿色种植和健康价值,茶叶变“金叶”。种科技茶、生态茶,有力地带动茶农增收致富和茶乡振兴。与应用生态种植技术之前相比,如今燕子窠的茶叶收购价翻了一番。80%人口涉茶的安溪从“全省最大国定贫困县”化身“全国百强县”,茶叶主产乡镇农民人均收入的72.6%来源于茶产业。2022年,“联合国粮农组织支持福建省安溪铁观音茶文化系统发展案例”获第三届全球减贫最佳案例。

茶+餐饮

健康组合受追捧

当拥有古老历史的中国茶,迎头碰上时代潮流,会碰撞出什么奇妙的火花?依靠融合创新,“茶+果”“茶+奶”“茶+餐”等新式“健康组合”俘获了不少年轻消费者的心。现制茶、袋泡茶、冷泡茶、工业饮料等非传统茶为主的“新茶饮”,带动、延伸传统茶行业的原料供应、技术加工、产品研发设计等环节。

打开小程序,选择一款茶作为基底茶,再添加甜度、小料等选择,下单后等上三五分钟,一杯新式茶饮就做好了。布丁奶茶、燕麦奶茶、芝士乌龙……走在街头,时不时看到消费者手捧奶茶、果茶等饮品。

福州街头一家新茶饮店主告诉记者,该门店以年轻消费者为主要客群。产品用茶叶作为基底,加上不同方式萃取的浓缩液,再根据消费者需求添加牛奶、奶油、奶盖、各类水果、坚果、不同小料调制而成。这家仅10平方米的店一年要消耗约千斤茶叶。

中国农业科学院茶叶研究所发布的《2022年新式茶饮高质量发展报告》显示,2022年新茶饮市场逆势增长,2022年行业市场规模超过2900亿元。据华经产业研究院、智研咨询及编制组数据估算,2022年新茶饮行业采购上游茶叶原料超过20万吨,直接带动茶产业一产增值超100亿元。

高产值带来对优质基底茶的急切需求。2022年,安溪新茶饮基底茶年供应量超5万吨,茶包装年产值近40亿元,是全国重要基底茶供应基地和茶叶包装生产地、集散地。

走进位于安溪的兴溪茶业有限责任公司,研创工厂配备了审评室、检测室、烘焙室及各类专业仪器。公司负责人王吾河表示,这些设施都是为新式茶饮服务的。这几年新式茶饮兴起,高峰期公司茶叶月出货量200多吨。

安溪县茶业管理委员会办公室主任陈志明表示,新茶饮激发了年轻一代消费者对传统茶文化的认同,其不受茶具、空间的限制,便捷性极强。

《2022年新式茶饮高质量发展报告》显示,新茶饮成年轻人了解茶文化的窗口。有46.90%的“90后”表示在新茶饮消费过程中认识了更多的传统茶,44.68%表示了解了不同茶叶品类,54.68%认为感受到了中国茶文化的强大魅力,还有45.94%表示对中国传统文化产生了极大的兴趣。

入住武夷山景区的酒店,游客很可能在餐厅品尝到“水仙”炖水鸭、“牛肉”焖牛肉等武夷茶宴。“85后”“茶二代”陈金燕在安溪开了一家“茶餐厅”,菜单颇具特色:干锅铁观音龙胆鱼、茶香虾、茶香排骨、铁观音茭白鸡汤面……几乎每道菜都与茶有关,茶与餐实现叠加创新。茶餐、茶饮作为茶行业的延伸,已经成为行业“破圈”的新窗口,赋予茶香茶韵新的时代解读和消费场景。

茶+文旅

健康消费新场景不断涌现

住茶庄园,采一篓新茶,赏茶山美景,品茶俗风情,煮一壶清茶,食特色茶餐,闻茶香四溢……以茶产业为基底,集多业态于一体的茶旅融合综合体受到越来越多的游客追捧,随着近年来这种主打“慢生活”的健康消费新场景不断涌现,各主要产茶区均开始探索以茶促旅、以旅兴茶的茶旅融合新路径。

2010年以来,福建安溪与法国、意大利的多个城市多次互访互鉴,在“茶与酒”的思想碰撞和对话中,诞生了39座茶庄园。茶庄园参考借鉴欧洲葡萄酒庄园的发展模式,集茶种植、生产、营销、文化、旅游、科研于一体。

中闽魏氏茶庄园掩映在安溪县龙涓乡海拔800多米的茶山中,占地面积9645亩,拥有高标生态茶园近两千亩,年产毛茶近20万斤。庄园建筑主体被云雾环绕,十几件间客房可供访客休息品茗。房间推窗见茶山,访客在此游茶山、采茶趣、学制茶、赏茶艺、唱茶歌、尝茶餐。边听专人讲解制茶技艺,边体验摇青、杀青等一整套乌龙茶制作工艺。

敬天、敬地、敬茶圣,战鼓擂擂,一敬一鼓。茶碗一字排开,闻香气、观汤色、品滋味、看叶底,“斗茶”现场茶香氤氲……安溪溪禾山铁观音文化园时常举办各类茶俗文化活动。“2022年五一假日期间入住率超过70%,文化园经常承接公司团建和亲子休闲游。”安溪溪禾山铁观音文化园工作人员说。

据悉,该园2019年开业,占地1213亩,是国家4A级旅游景区。这里也是茶文化科普基地,游客除了体验采茶、做茶、品茶,还能体验茶俗文化。

茶庄园借鉴欧洲葡萄酒庄文化,通过创立包括产地标准、生态种植标准、工艺标准在内的庄园标准,让访客徜徉于青山绿水的同时体会茶文化,在文化风情中打造茶园观光旅游的茶旅融合新业态。

福建省农业农村厅教授级高级农艺师苏峰说,茶庄园是展示中国茶叶的种植、加工、品饮和文化的载体,与葡萄酒庄园一样,都采用了“厂在园中”的思路,让参访者在了解茶、酒的生产过程中体会传统和现代的制作工艺。

“一叶兴”带动“百业旺”。吃有茶宴、住有茶栈、游有茶园、购有茶礼、娱有茶歌,茶旅全要素融合走出了一条茶饮用、景怡人的发展之路。

来源:武夷山茶产业

如有侵权请联系删除

茶、在中国被誉为“国饮”,数千年来一直有其传承的历史脉络;然在历史的狂流冲击下,有许许多多曾经煊赫璀璨的知名茶人或是他们的名声,却如昨日之梦,只留下了模糊苍寥的痕迹;岁月的流转,将那些声名远播、神采奕奕的身影,都荡涤如浮沤,乍现乍灭……。可谓是人生之短,注释之长。历史如是叹息!

然而,一位哲人说过,再匆忙的过客,也或多或少会留下一抹身影。如是,回味抑或回忆也就由此产生……。

——本文题记

茶有很多的别称,如“甘侯”、“森伯”、“清友”、“馀甘氏”等等。而“涤烦子”这个茶的别称就出自常伯熊。据《唐中史补》记载:监察御史常鲁公(即常伯熊)于唐建中二年( 781 年),作为入蕃使判官奉诏入蕃商议结盟时,一日在帐蓬里煮茶。有一个叫赞普的人问他在烹什么,常伯熊说:“涤烦疗渴,所谓茶也”。因呼茶为“涤烦子。”对此,清人施肩吾有诗云:“茶为涤烦子,酒为忘忧君,即指此也。”而茶的另一个别称——“馀甘氏”的故事,则是出自宋人李郛的《纬文琐语》一文,李郛说:“世称橄榄为馀甘子,亦称茶为馀甘子。因易一字,改称茶为馀甘氏,免含混故也。”……时有竹林逸士,木下樵夫,莲花歌者,清蓉之姝,皆海内名士也。四人者,士,是指陆羽;樵,是指常伯熊;莲,是指谢杼山;姝,是指李季兰。通过这个故事我们可以知道,陆羽和常伯熊在当时已经是很有名气了,尤其是常伯熊和陆羽一同推广茶文化,“于是茶道大行,王公朝士无不饮者”。

然值得关注的是,唐代的封演却是给予了陆羽和常伯熊一贬一褒。据封演《封氏闻见记》卷6记载:

“楚人陆鸿渐为茶论,说茶之功效,并煎茶、炙茶之法。造茶具二十四事,以都统笼贮之。远近倾慕,好事者家藏一副。有常伯熊者,又因鸿渐之论广润色之,于是茶道大行。王公朝士无不饮者。御史大夫李季卿宣慰江南,至临淮县馆。或言伯熊善茶者,李公为请之。伯熊著黄被衫乌纱帽。手执茶器,口通茶名,区分指点,左右刮目。茶熟,李公为啜两杯而止。既到江外,又言鸿渐能茶者,李公复请之。鸿渐身衣野服,随茶具而人。既坐,教摊如伯熊故事,李公心鄙之。茶毕,命奴子取钱三十文酬茶博士。”

封演讲述的是:御史大夫李季卿来到江南临淮,见到了常伯熊,惊为天人,看着常伯熊手口不停,说着茶名茶性,煎冲泡饮,李季卿非常满意。不久他又见到了陆羽,陆羽表演了几乎和常伯熊相同的一幕,李季卿却没有再一次感动,只是让奴子给了陆羽三十文赏钱。陆羽是日常交游名流,一直是清高自诩,而如此待遇,让他感到难堪,甚至认为是耻辱,回去后就写了一篇《毁茶论》。

封演是唐玄宗天宝末进士,撰定《封氏闻见记》应该是在德宗贞元以后。而陆羽是逝于贞元二十年(804)冬,享年72岁。封演和与陆羽是同时代人,所以,封演所记录的人和事应该是可信的。封演说常伯熊的茶道艺术表演,是阅读陆羽《茶经》后,模仿其中饮茶程式并加以艺术化,使之更适合表演,结果赢得了御史大夫李季卿的赞赏,一时传为美谈。这里所谓的“茶道艺术”和时今的“茶艺”概念是有区别的,前者偏重于“道”,即饮茶时的精神追求;后者偏重于“术”,即品茗技艺。

《唐书》是记载唐朝历史的纪传体史书,作者刘晌在《唐书》中也有类似的记载:他说“李季卿,丞相适之子也。弱冠举明经,颇工文词。代宗时,拜御史大夫,奉使江淮宣慰,振拔幽滞,进用忠廉,时人称之。”这样,人们就有理由相信,陆羽在为御史大夫李季卿煎茶后,非但没能得到御史大夫的称赞,反而是遭到了不屑一顾的嘲讽,真是造化弄人。尽管当时陆羽还没有“茶圣”的荣耀,可那《茶经》也是字字珠玑,总不至于被贬为“煎茶博士”吧?那么,当时的“茶博士”是指什么呢?说白了,就是茶馆里沏茶跑堂的堂倌。唐人王敷撰写的《茶酒论》中,就已经已经说过“酒店发富,茶坊不穷”。其时,茶坊这个产业已经形成了。而茶坊、茶馆里沏茶跑堂的堂倌就是称“茶博士”。“博士”的名称最早起源于战国时期,是一种官职名。到了汉武帝时,“博士”渐渐由官职演变为教职,且逐渐向专业方向发展。至魏晋之后,博士已经成为专精一艺的职官;如任用精通天文、星历的人为历博士、卜博士等。延续到唐宋时期,就将精通某一种职业的人称为“博士”。而民间也借用这个称呼来借指一切专业人士。当时,煎茶、点茶都需要很高的专门技艺,因此对茶馆的主人或伙计就称呼为“茶博士”。在中国古典小说中有很多关于“茶博士”的描写,如关汉卿《绯衣梦》第三折中有“自家茶博士,开了道茶坊着有甚么人来”的记载;而《水浒传》和《三言两拍》等也都有“茶博士”的描述和记载。想来,真是足有所长,目有所短,目之不及,纵是御史大夫也难免臆断啊。所以,陆羽只能是愤愤地写下了《毁茶论》,其个中滋味只有自己品尝了。

对于陆羽的《毁茶论》,后人是有褒有贬,看法不一。陆游《剑南诗稿》中有《试茶》诗曰:“难从陆羽毁茶论,宁和陶潜止酒诗”;特别是在《幽居》诗中还有“爱眠新著毁茶文”之诗句,着实是有些调侃陆羽的味道。当然,陆游还是很崇拜陆羽的。由于嗜茶,陆游曾仔细地研读陆羽的《茶经》,他以自己是陆羽的宗族为荣,并将陆羽“桑苎翁”的雅号移来借用。他在《安国院煎茶》一诗中写道:“我是江南桑苎家,汲泉闲品故园茶。”他甚至怀疑是陆羽托生了自己,以致在《戏书燕几》诗里写道:“水品‘茶经’常在手,前身疑是竟陵翁”。诗中的“竟陵翁”就是陆羽,因为陆羽是复州竟陵(今湖北天门)人,故称之“竟陵翁”。

陆羽因茶艺表演受到羞辱之事,明代《花裹活》中也有类似记载:作者陈诗教说李御史自认为高雅,见陆羽是布衣,出身微贱且又矮又黑,且在煎茶时竟然是衣冠不整,故出言不谦且百般嘲讽,以至陆羽气得拂袖而去。陆羽潜心研究茶史,对于茶道也是十分精通,在江湖上亦是颇有影响,可他却没想到在自己声名大振之时遭此侮辱,所以他异常气愤地写下了《毁茶论》。这些描述和推测应该是有根据的。如有人说“季疵”是陆羽34岁时,受李季卿之辱后,取“季卿所疵”之意,这个说法是真是假,不得而知?但是,这些记载都清清楚楚地表明:常伯熊是唐代临淮人,对茶艺茶道有颇深的研究。同时,常伯熊应与陆羽相识并有交往。当然,还有文章称常伯熊对陆羽的茶学不仅仅是研究,他还创造性地发展了陆羽的茶学理论,而唐时的茶艺茶道也因常伯熊的推动而更加盛行。

从史料记载中可以看出:早在唐代,茶艺的基本程式已经形成,而且可以在客人面前进行表演。所以,常伯熊在表演茶艺时就有了特定的服饰、程式和讲解,具有一定的艺术性和观赏性,使当时的茶艺成为了一项表演艺术形式。其时,茶艺的基本程式是陆羽制定的,但经过常伯熊“广润色之”后才“茶道大行”,经过常伯熊进行加工“润色”才在社会上流行起来。既然陆羽的表演效果不如常伯熊,所以“李公心鄙之”,而陆羽的表演又是“教摊如伯熊故事”,可见陆羽也是接受了常伯熊已经“广润色之”后的茶艺程式。所以,李季卿自然就将陆羽视为“茶博士”且“令奴子取钱三十文酬茶博士”。

中国茶叶博物馆学者陈晖在《法门寺唐茶具文化内涵及渊源综考》一文中,对陆羽和常伯熊的茶道表演及特点作了比较,他说:“……很显然,常伯熊为‘富贵茶道’而陆羽是‘俭朴茶道’;前者浮华而赏心悦目,后者却朴实平淡,蕴含哲理。李公不识,足见浅薄之人也!《毁茶论》之说,显系后人编造,若陆羽如此不堪一击,焉得有茶道之道?!而且,也正是在陆羽不遗余力的推广下,才有常伯熊们的‘广润色之’以至‘王公朝士无不饮者’。”

著名茶文化专家陈文华在《中国茶艺的几个问题》中,对唐时陆羽、常伯熊为李季卿表演茶艺一事予以了关注。陈文华先生认为,早在唐代,中国茶艺的基本程式已经形成,而且可以为客人或贵宾进行表演。尤其是常伯熊将陆羽制定的茶艺形式予以“广润色之”,即进行了很大的改进并有所提高,从而才导致了其时的“茶道大行”。另外,常伯熊在进行茶艺表演时,已经有了较为完整的程式,包括服饰、讲解和茶具等等。所以具有一定的艺术性和观赏性。陈文华对陆羽写《毁茶论》也有独到的见解,他认为陆羽的茶艺表演不如常伯熊,所以才有了“李公心鄙之”的事件发生。而现今人们看到的《茶经》中有关煮茶的程式,完全有可能是陆羽参考常伯熊的茶艺程式后而“润色”修订的。更有茶学专家认为:常伯熊既非官员(注:常伯熊是唐建中年间监察御史),亦非平民百姓,从其著“黄被衫、乌纱帽”,亦即黄帔、玄冠,是为高道冠服来看,当是道士。而中国茶道是在道家思想的直接影响下而形成的,在中国茶道的形成过程中,以道家对其影响最大,儒家次之,佛教又次之。所以说,常伯熊精于茶艺,且对陆羽《茶论》(《茶经》的前身)进行了“广润色之”,以致促成了唐代“茶道大行”,而陆羽所著《茶论》则是奠定了茶道的基础。这种分析也是可信的有道理的。

历史上,第一个用诗来嘲讽陆羽的人是宋代的唐庚:北宋进士唐庚能诗文、通世务、性嗜茶,曾撰《斗茶记》,记述了自己与同好斗茶于寄傲斋之情景。唐庚的《嘲陆羽》一诗载于《全宋诗》中,诗曰:

陆子作茶经,竟被茶所困。其中无所主,复著毁茶论。

简览傲长者,彼自愚不逊。茶好固自若,于我有所恨。

便当脱野服,洗盏为一献。饮罢挈茶去,譬彼浇畦畹。

君看祢正平,意气真能健。达与不达人,何啻相千万。

诗中的祢正平是汉末文学家,恃才傲物,善言性刚。所以,唐庚用他与陆羽进行对照和比较。

唐庚嘲讽陆羽,这在中国茶史上也是尚属先例,尤其是他以诗所述且嘲之有三:一是认为著有《茶经》的陆羽不应该轻率地写什么《毁茶论》,这似乎有失他的身份;二是说陆羽太“简傲”,与茶人的“精、行、俭、德”的精神不符;三是说陆羽着野服实属不当。唐庚还说:陆羽不如祢正平之处就在于缺少一点“意气”,为人为学不应以“达与不达”为准绳。可以说,唐庚的批评是比较中肯的。

在博大精深的中国茶文化中,茶道是核心。茶道包括两个内容:一是备茶品饮之道,即备茶的技艺、规范和品饮方法;二是思想内涵,即通过饮茶陶冶情操、修身养性,把思想升华到富有哲理的境界。也可以说是在一定社会条件下把当时所倡导的道德和行为规范寓于饮茶的活动之中。这两个基本点,陆羽在《茶经》中有明显的体现:对于茶道的思想内涵,《茶经》也写道:“茶之为用,味至寒,为饮,最宜精行俭德之人。”陆羽提出了“精、行、俭、德”作为茶道思想内涵。也就是说,通过饮茶活动,陶冶情操,使自己成为具有美好行为和俭朴、高尚的人。而唐庚批评陆羽太“简傲”也是基于这个道理。然而,也有人为陆羽鸣不平,更有人提出了怀疑和质疑,说历史上的这件事不实,认为它是一个孤证,不足为信。总之,是为“茶圣”陆羽鸣不平。如清代钱林在《冯明府宬赠须溪茶》中说:“季卿宣慰尔何物,敢以博士轻嘲讪?”

中国茶文化专家寇丹先生,在《塑造丰满可信的陆羽》(致影视片《大茶今》编导)一文中说:陆羽“为人才辨笃性”,“为性偏躁多自用意”,既便他写过《毁茶论》,来个正话反说,不更是他性格的一种表现吗?寇丹先生还指出:“性格往往决定人的一生命运,任何天才都离不开外界的不同刺激。我们不能仅凭一个‘毁’字就去猜度他究竟写了什么,当然,这也并不损害他作为‘茶圣’的形象”。从以上的史料可以看出:早在唐代,茶艺的基本程式已经形成,而且可以在客人面前进行表演。另外,常伯熊在表演茶艺时已经有了特定的服饰、程式和讲解,也具有一定的艺术性和观赏性,可以说已经成为了一项艺术形式。如果说茶艺的基本程式是陆羽制定的,但是经过常伯熊“广润色之”后才“茶道大行”,并在社会上流行起来,那么,时今人们看到的《茶经•五之煮》中有关煮茶的记载,应该是陆羽参考常伯熊的“润色”而修订的。

常伯熊是中国历史上第一位见之于文献的表演型茶道的代表,因此,应该承认他的茶道表演艺术家、茶艺大师或是现代茶艺祖师爷的地位和身份。而早在魏晋南北朝时,江淮地区茶的产量就相当可观了,至唐代时,安徽茶叶产量名列全国第二,而按照当时的排列,安徽所产茶叶的品质(名茶)也位居全国第三……。在这样的环境和条件下,常伯熊对茶的研究以及他在茶艺茶道方面的出色表现无疑是合情合理、亦是理所当然的。李斌城撰著的《唐人与茶》是近年来研究唐代茶事、特别是唐代饮茶总体概况的杰作。他在文章中指出:“唐代嗜茶,茶已渗透到社会生活的一切领域且不局限一般饮用,而升华为一种富有具有民族特色和时代精神的博大精深的文化,其结晶就是茶道!”唐代的煎茶、奉茶程式是相当的严谨又是相当的隆重,流传于后世的“唐•宫乐图”所反映的就是古人煎茶、奉茶的一个场景。唐代又是禅宗发展的鼎盛时期,禅门与茶世结下了不解之缘,如达摩祖师面壁调心,以茶涤昏寐;如降魔大师叫人学禅,则皆许饮茶,以至“人自怀挟,到处煮饮”,使禅茶之风大兴。而佛门高僧百丈怀海禅师则亲自订《百丈清规》并专设茶头,详细规约,以备大众茶汤等等。这些都是茶艺的最初形成,可以称之为“煎茶技艺”。

然令人遗憾的是,无论是唐代宫廷还是民间或禅门,都没有一套较为完整的“煎茶技艺”以文字形成并流传下来,所见到的只是散落于各种典籍中的片纸只字,这样的境况,或许是和中国传统文化重道而不重艺的观念有直接的关系。而在以后的历史上也都是不以茶艺为然,无论是宋、元时期的“点茶技艺”,还是明、清时代的“撮泡茶艺”,均被摈弃于正史及艺术殿堂之外……。更令人困惑不解的是,尽管“茶道”这一词语出现于一千多年前的唐代,而权威的汉语《辞海》、《辞源》以及《国语辞典》等辞书中,均没有收入“茶道”这一茶学中十分重要且不应忽略的词条,以至于在一些茶书刊上甚至出现了“茶道”这个词是外国人发明,或曰是近年来才出现的贻笑大方之说。想来,这可谓是中国茶文化的一个遗憾。而茶艺大师常伯熊未得到应有的重视和研究也应该是一个遗憾。

【摘自2016年第6期《吃茶去》杂志;作者:郑毅(安徽黄山),系徽茶文化研究中心主任】

“岩韵”二字一直是武夷岩茶绕不开的一个话题,无论是武夷的茶人或者品茶客形容一泡好的武夷岩茶,总会提到“岩韵”。出于对武夷茶史料的热爱,我们其实一直很好奇,“岩韵”的概念究竟是什么时代提出来的。

今天,我们通过翻阅史料,在这篇文章中专门来谈谈“岩韵”可能出现的时间。

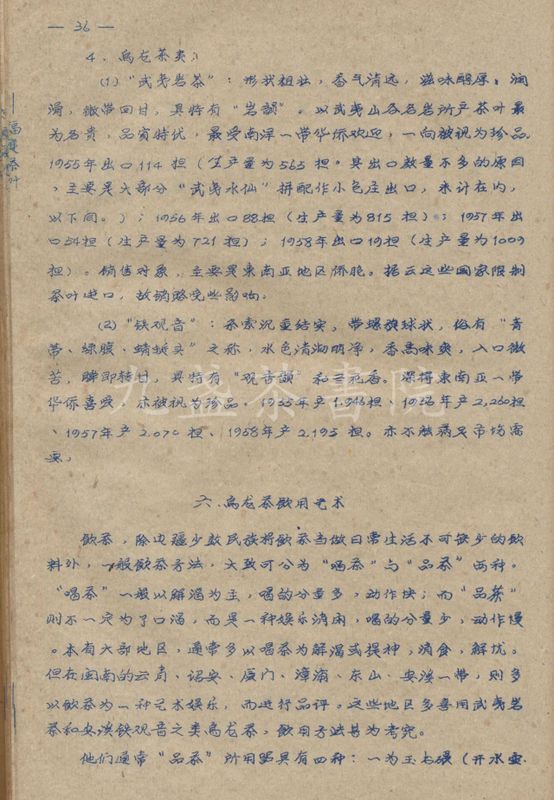

一首先,我们罗列一下近四十年来武夷的茶人大家们对“岩韵”的记载和描述。1980年姚月明在《福建名茶》书中《武夷岩茶》一文里提到岩韵:“岩茶首重“岩韵”,指其香气馥郁具幽兰之胜,“锐则浓长,清则幽远”,滋味浓而愈醇,鲜滑回甘。所谓“品具岩骨花香之胜”,即指此意境。” 1981年商检总局编写的《成品茶检验》中提到乌龙茶的香气审评,“岩韵、音韵是指它们在香和味上具有某种茶特有的香味特征。前者用于武夷岩茶,后者用于铁观音。” 1984年张天福的《乌龙茶的审评》一文中提到:“所谓武夷岩茶的“岩韵”,铁观音的“音韵”,颇似费解,但其品质特征应具备如下三个内容才能体现出来。第一、品种香显;第二,茶汤里面也有这种品种的香气,即香味相结合;第三,品饮后有回味(喉韵),余韵尤存,齿颊留芳。 1986年林心炯《武夷岩茶品质与生态环境初步的研究》一文中写道:“岩韵是武夷岩茶独特品质的重要标志之一,它的形成与鲜叶含有丰富的锰和钾,低量的钙和适量的氮、磷和铝等元素组合有关。而这种元素组合是在栽培过程中不但因单一的某生态环境因素或土壤中单一的某元素的作用,更重要的是由于各种环境因素间以及土壤生态系统内部结构的相互协调的综合作用的结果。” 1989年张天福和戈佩珍在《福建乌龙茶》一书中,多次提到“岩韵”,并在形容岩茶的品质特征部分写到:“香气馥郁具幽兰之胜,锐则浓长,清则幽远。滋味浓而愈醇,鲜滑回甘,饮后有“味轻醍醐,香薄兰芷”之感。这些岩茶所独具香味丽质以“岩韵”概况之。誉称“臻山川精英秀气所钟,品具岩骨花香之胜”的“岩韵”唯武夷茶所仅有。” 从八十年代以来的这些茶人大家的文章中对“岩韵”的记载,显然是一种阐述和诠释,并不能说是“岩韵”概念的提出。 而以前茶叶教材和研究资料匮乏,茶人之间的文字有很多是相互借鉴,互为关系的,所以我们在看茶叶老资料的时候经常会发现茶人间的表达方式是趋于一致。对我们茶史溯源上来说,就要从根本上去寻找那些最早出现的、创造性的原生史料,这样对于我们研究茶史很有意义 。比如我们在看庄任和倪郑重的关于武夷茶史资料的时候发现他们的观点、甚至文字表达上是高度一致的,我们在看庄任和姚月明在关于武夷茶品饮和工艺上发现他们的观点也是高度一致的。因为当年他们的交集很多,他们的朋友圈是好友关系,相互点赞。但是谁的说法是原生性的这点就很微妙了,所以我们还要认真的辨别比对。因此,关于“岩韵”我们一定要找到最早期的原生史料记录。

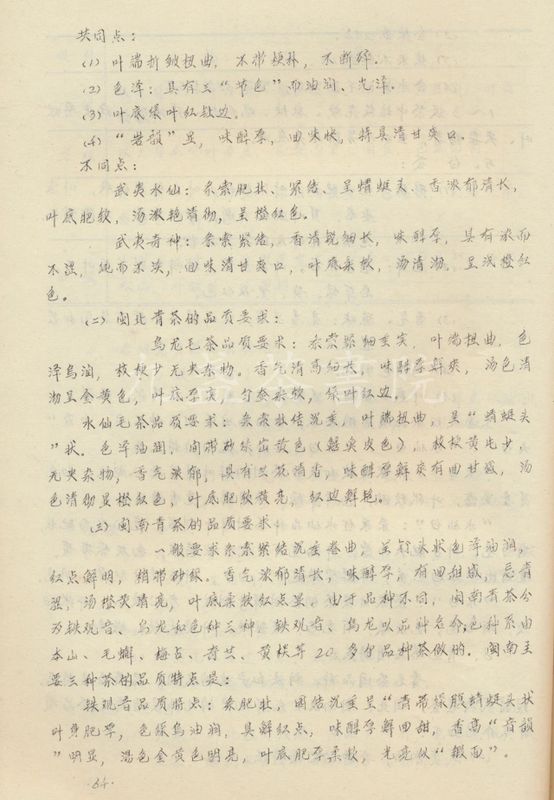

1971年湖南农学院茶叶教材中关于

青茶和“武夷岩茶”的部分

我们再搜寻下更早一些的茶叶史料中关于“岩韵”的资料。

文革时期十年动乱,武夷的茶叶的生产遭受很大影响,学术研究更是停滞。我们翻阅了大量的这个时期的茶叶资料(从1967年开始),但是大多都内容性不强,而且附了大量的政治语录。直到1975年左右,茶叶教材和相关资料的内容才开始比较规范起来。

我们在一份1975年的茶叶教材中关于福建青茶审评的部分,找到了“岩韵”相关信息。1975年安徽农学院滁县分院茶叶系主编油印本《茶叶审评与检验》中提到:“武夷水仙和奇种的品质特征,色泽具有“三节色”,油润光泽,“岩韵”显,味醇厚,回味快,特具清甘爽口。水仙毛茶条索状结,叶端扭曲,呈“蜻蜓头”状,色泽油润,间带砂绿出黄色(鳝鱼皮色)......铁观音品质特点,条肥壮,团结沉重呈“青蒂绿腹蜻蜓头”状,叶身肥厚,味醇厚鲜回甜,香高“音韵”明显。叶底柔软,光亮似“锻面”。”

以前的教材文字表达简练,又接实际操作。“三节色”、“绸缎面”、“蜻蜓头”这些词语我们现在青茶生产中都还在广泛运用。

另外一份同样也是安徽农学院滁县分院茶叶系1976年主编的油印本《制茶学》中,提到:“高级的青茶必须有“韵味。如武夷岩茶有“岩骨花香”之“岩韵”,安溪铁观音需有香味独特的“观音韵”。优良的品种茶都具有特殊的香气类型,如肉桂之桂皮香,黄旦之蜜桃香。”

我们还从陈椽1979主编的全国版《制茶学》教材,以及1978年的教材中都找到了“岩韵”的信息,内容和原来的教材也是大同小异,但是几份内容对“岩韵”也只是仅有提及,没有过多解释。

《茶叶审评与检验》和《制茶学》都是当时的茶学教科书,而安徽农学院的教材又是当年的茶叶教材的标杆,说明当时“岩韵”已经是一个较为普及的概念了,被写入教材中。

比较有意思的是,这些《制茶学》的教材中其中关于武夷岩茶的部分资料数据有引用了姚月明老师早年的研究资料。那么是否这段关于“岩韵”的表达和姚老有直接关系,我们不得而知。

1975年安徽农学院《茶叶审评与检验》中

关于“岩韵”

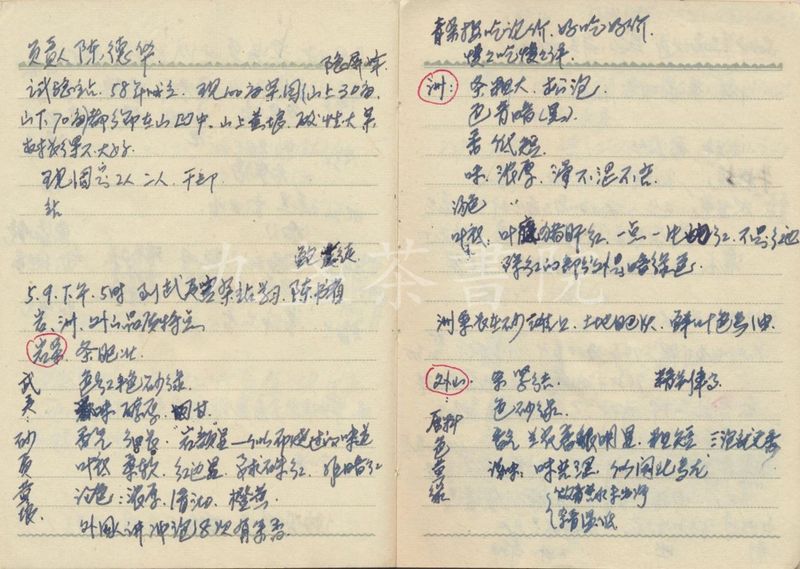

除了上面两份教材,这个时期的茶叶材料,还在一份安农茶学院老师的1975年的笔记中翻到了她当年来到福建实习对“岩韵”的一些记载。该笔记记载的很仔细,其中多处提到了“岩韵”,我们收列如下:

“4月17日在厦门口岸附属茶厂审评室学习,......岩(茶)之品质形成与土壤有关,.....岩韵,似豆浆,又似焦锅巴。”

“5月9日下午5时,到武夷宫茶站学习,陈书省、鲍书图(两位茶师介绍),岩茶、洲茶、外山品质特征。岩茶,条索,肥壮;味,醇厚、回甘;香气,细长、岩韵显、似布烧过的味道;叶底......”

“正岩茶只有200来担,天心的叶底好看,慧苑的“岩韵”明显。”

“5月26日,武夷公社角屯(吴屯?)大队,崔站长、陈平谱(音译)体会“岩韵”是蜂蜜香。”

“(武夷宫茶站)陈书省茶师审评体会:......岩水仙,香带“岩韵”,细长如兰花之香,味醇厚,回味甜爽......岩奇种,香清细长,有“岩韵”,味醇厚,口尝之,先有浓厚感,后又转甜。”

笔记中有提到了武夷当时多位茶人,陈书省、鲍书图、崔志贤、朱何龙、黄镇国、陈德华、叶先顺等老前辈。

前面的一条笔记是这位老师在厦门口岸附属茶厂审评室学习,还未到崇安时就记下的,而且很醒然的写在笔记正页。可见,“岩韵”究竟是什么?这个问题至少当时也是令她好奇和值得探寻的。

后面的笔记是她在武夷宫茶站学习、各大队和崇安茶场所体会到的“岩韵”。从记录的各位茶人的对“岩韵”的讲解来看,什么是“岩韵”在当时也没有一个标准答案的。但也可以说明,“岩韵”的说法在七十年代就已经流行了。

这些对“岩韵”的讲解中,陈书省老茶师对“岩韵”的表达和理解应该是最接地气的。

1975年安农教师武夷山实习笔记中

关于“岩韵”记载

1975年笔记中关于

“陈书省茶师审评体会”中提到“岩韵”

1975年笔记中

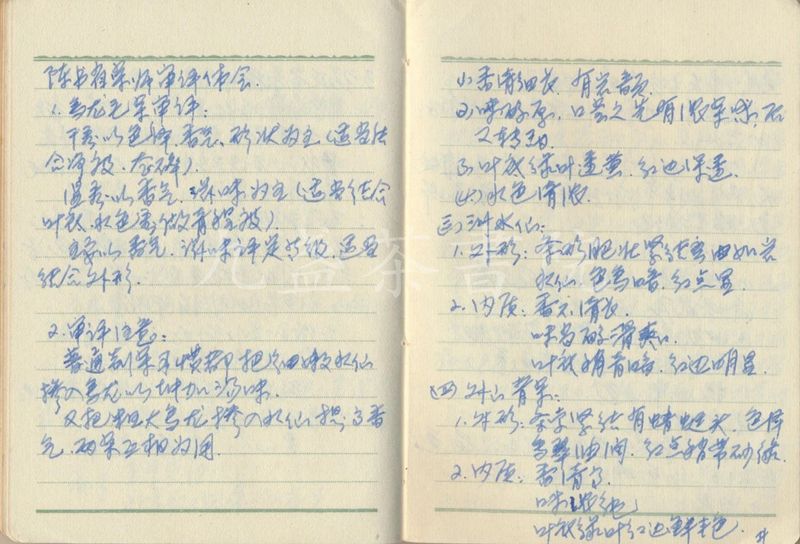

关于“武夷岩茶初制过程”

那么,再往前六十年代是否有关于“岩韵”记载呢?

我们查阅文革以前六十年代关于武夷岩茶的很多史料,找到了四篇关于“岩韵”的记载,其中两篇是姚月明老师的文章。

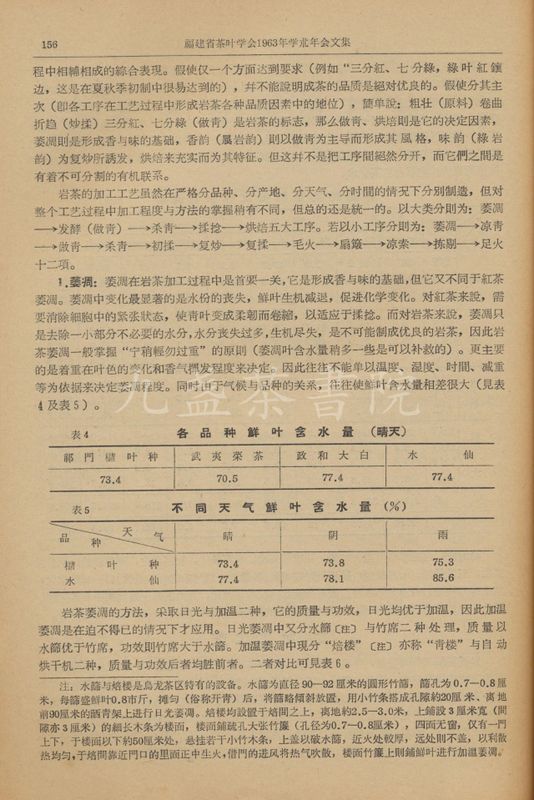

一篇是1963年,姚月明老师发表在《福建省茶叶学会一九六三年学术年会文集》的《武夷岩茶的初制》一文中,详细剖析的岩韵加工工艺,并提到了岩韵的两种表现形式,那就是“香韵”和“味韵”。由于这段文字前后语境很重要,我们把整段文字摘录如下:“优质之岩茶只能是影响品质的内含物质的消损、转化、积累,最终达到调和的产物,亦就是各种工序在整个工艺过程中相辅相成的综合表现。假使仅一个方面达到要求,并不能说明成茶的品质是绝对优良的。假使分其主次,简单说:粗壮(原料)卷曲折趋(炒揉)三分红、七分绿(做青)是岩茶的标志,那么做青、烘焙则是它的决定因素,萎凋则是形成香与味的基础,香韵(属岩韵)则以做青为主导而形成其风格,味韵(属岩韵)为复炒所诱发,烘焙来充实而为其特征。但这并不是把工序间绝然分开,而他们之间是有这不可分割的有机联系。”

另外一篇是姚老1965年发表在《茶叶通讯》第一期的《岩茶焙制理论与实际》,其中谈到岩茶焙制技术,又再次提到了“香韵”和“味韵”并都在后面用括号注明这两种属于“岩韵”。文字内容和上面1963年发表的基本一致,这里就不再累述了。这篇文字后面也被收录在了最新版的《姚月明论文集》中,但是1963年这篇内容较为完整的《武夷岩茶的初制》一文遗憾未有收录论文集。

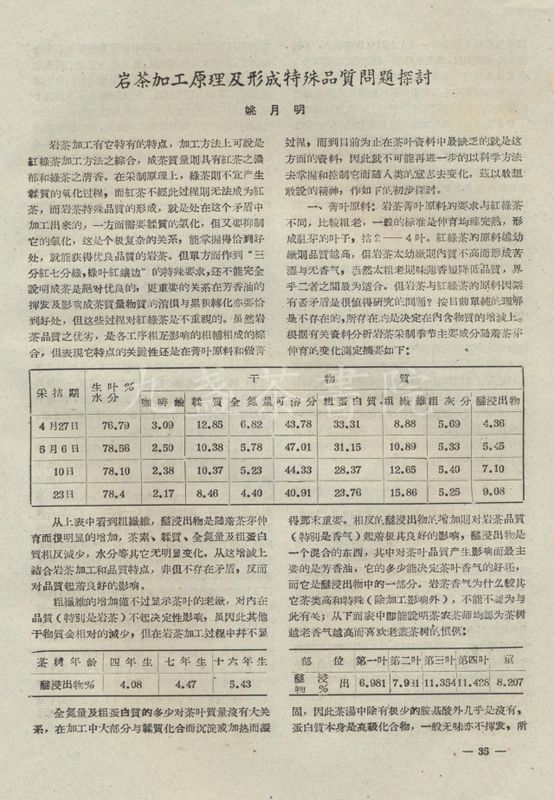

姚老六十年代的这两篇文章是很重要的,连同他1959年发表在《茶叶通报》上面的《岩茶加工原理及形成特殊品质问题探讨》,三篇文字基本上奠定了他在茶界“江湖大佬”的地位,而后面的两篇也奠定了“岩韵”二字在茶界的地位。

另外关于“岩韵”还有一份是当时南平专属农业局单桂若发表的《武夷岩茶初制特点及今后生产意见》提到“武夷岩茶由于得天独厚,自然条件好以及初制上的特点,具有独特的“岩韵”。”单桂若的这篇对“岩韵”分析不多,只是简略的提了一句。

还有一份是1960年王郁风主编的《茶叶商品知识》一书,其中第六章中“关于乌龙茶审评--香气”的部分写道:“岩茶必须具有岩茶特有的芳香,铁观音必须具有铁观音特有的风味。俗称“岩韵”、“铁观音韵”。特别对高级茶,需有明显的特征。”

王郁风老师的本书中的“岩韵”只是简单的提及,从“俗称”二字来看,说明当时已经有“岩韵”的概念了。王郁风老师当时任职中茶公司,负责茶叶外贸出口,和武夷茶区的交集不多。但是多次陪同苏联专家考察中国茶叶产区,并于1952年和1956年5月两次陪同苏联专家一起考察了崇安茶场和武夷茶区,苏联专家当时对“武夷耕作法”很有兴趣。所以王郁风对武夷岩茶的“岩韵”应该是有所了解的。

关于“岩韵”,我们回看六十年代是一个很重要的时期。这个阶段把茶事实践中总结出来的“岩韵”理论化了。

1963年姚月明《武夷岩茶的初制》中

关于“岩韵”的内容

四

再往前追溯呢?五十年代。

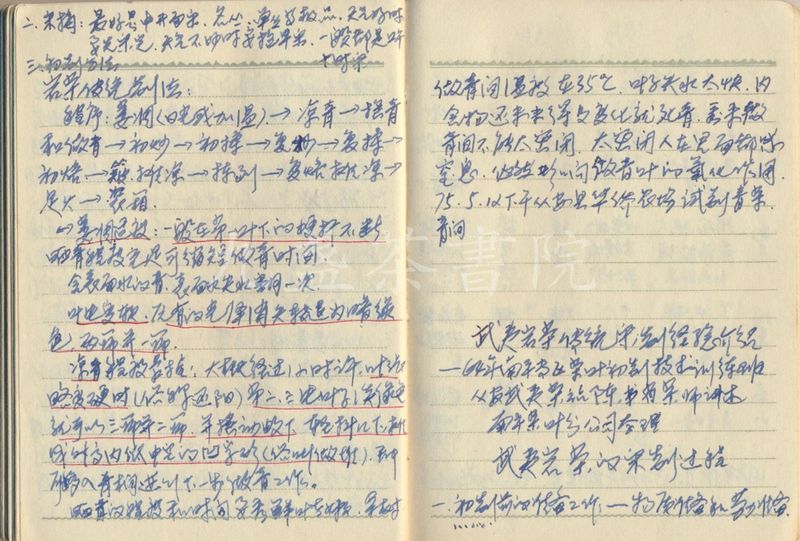

1959年,福建省农业厅编写的《福建茶叶》(初稿)中,我们终于找到了“岩韵”。这份资料也是我们目前能够查找得到的所有茶叶资料中,关于“岩韵”的最早记载。这份油印资料中记载到:“武夷岩茶的形状粗壮,香气清远,滋味醇厚,润滑,微带回甘,具有“岩韵”。以武夷山各名岩所产茶叶最为名贵,品质特优......”

1959年福建省农业厅编写《福建茶叶》(初稿)

中关于“岩韵”

其他五十年代的茶叶资料中,我们翻阅了很多。从茶叶专业类书籍到当时的教科书,甚至包括各种茶叶期刊,但是,关于“岩韵”的信息已然停滞了。

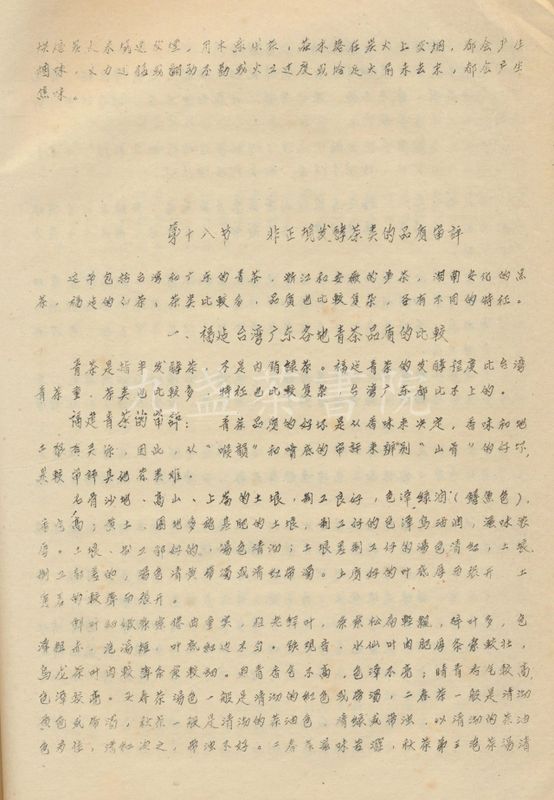

其中找到的有些资料对岩茶滋味特征的描述,还是颇有意思的。1957年安徽农学院陈椽编著的《茶叶检验学》油印本资料中记载的青茶品质特征:

“从茶汤和滋味可以辨别茶叶的种类,也可以知道产地,正如评岩茶所谓“山骨”。品评岩茶叫好(的茶说)“喉韵”和有“嘴底”,都是好茶。”

“青茶品质的好坏是从香味来决定的,香味和地土很有关系,因此,从“喉韵”和嘴底的审评来辨别“山骨”的好坏,是较审评其他茶类难。”

“闽北和闽南青茶的区别,闽北青茶以崇安为代表,闽南青茶闽北青茶的香味微带豆浆韵,汤色金黄”

从这些文字上我们可以看出,原来的教材编写语言还是比较口语化,虽然表达不是很流畅,但是很接地气。像“豆浆韵”,这种说法和1975年安农老师的笔记中这句“岩韵,似豆浆”有点类似,我们今天在武夷山也有一部分人把老枞水仙“枞味”的一种诠释为“豆浆味”。

所以,整个五十年代,我们可以找到的茶叶资料关于“岩韵”的记载只有1959年的《福建茶叶》中一条信息。从信息的记载上看在五十年代,“岩韵”的概念并没有像六十年代一样那么明确。

1957年安徽农学院 《茶叶检验学》中

关于青茶审评部分

五

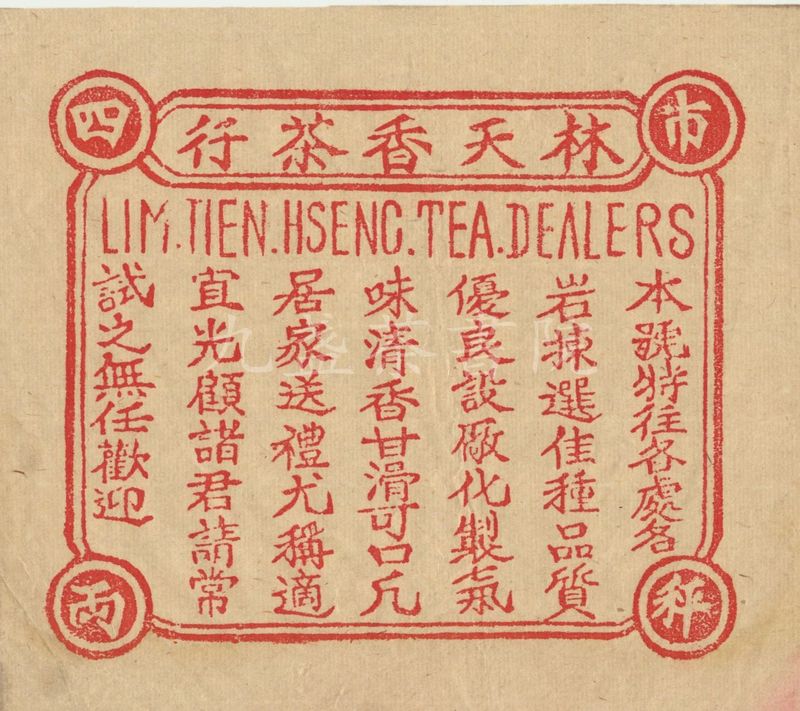

我们再往前追溯解放前的民国时期,看看民国时期是否有关于“岩韵”的记载。这是一个对武夷岩茶来说比较重要的时期,这段时期发生了很多的事情。

民国的武夷山制茶业,个人认为经历的两个重要的发展时期。

第一个时期民国中期是武夷岩茶发展最为辉煌的时期。武夷山中岩厂林立,茶庄众多,茶叶商贸繁荣,赤石的茶市集结了下府帮、潮州帮,广东帮等各方客商。最高峰的时候年产岩茶40万斤(林馥泉资料记载,不包括红茶和外山茶)。我们暂且把这个阶段称为茶庄繁荣时期。

这个时期,茶庄、茶号主要以商贸往来,经营茶叶赚取利润为目的。而且茶厂、茶庄的组织形态,岩茶的制作多以传统的口传心授为主,鲜有书面文字的论述。特别是各路茶庄、茶号都以本庄,独特的技艺和所出品的特色茶类为宣传和卖点,关起门来制造,更不可能去书写和传播。直到八十年代,才有一些茶庄当时的参与经营者如倪郑重、鲍书图等人或者茶庄后人(张水存等人),来回忆茶庄的经营史和武夷岩茶的制作技艺。

民国崇安县赤石林天香茶行茶票

中的“广告语”

第二个时期是抗战开始以后,以张天福先生创建的福建示范茶厂(1939年)和吴觉农先生的财政部贸易委员会茶叶研究所(1942年)为代表的众多茶叶工作者以复兴中国茶业为己任,实干新邦,在武夷茶区做了大量的茶叶基础工作和科研实验工作。也为了解放后中国茶叶的发展集聚力量,培养人才。这些茶人新中国成立后分散到了中国各地的茶叶各个岗位,很多都成为了茶叶领域的佼佼者和茶人大家。其中十大茶人中就有七位曾经在武夷茶区工作过(如果算上胡浩川先生就是八位)。我们暂且称这段时期为茶业复兴时期或者科研繁荣时期。

这个时期我们又把他分为两个阶段,福建示范茶厂阶段和茶叶研究所阶段。

福建示范茶厂当时是福建省贸易公司和中茶公司共同出资于1939年二月一日正式筹办,开设资本一百万元。厂长是张天福先生,副厂长是庄晚芳先生担任。当时还聘请了一批比较有经验的制茶技师,比较有名的有林馥泉、陈椽、倪郑重、吴振铎等。这个时期关于武夷茶的资料不少,张天福先生写的《一年来的福建示范茶厂》,以及茶叶管理局出版的期刊《茶讯》、《闽茶季刊》都有记载了很多武夷岩茶的内容。

而财政部贸易委员会茶叶研究所是吴觉农先生一手创办的。本来武夷山并不是茶叶研究所的首站,研究所前生是吴觉农先生创办的东南改良总厂 ,地址在衢州市的万川。但是,太平洋战争爆发,特别是1942年5月日本发起了“衢州会战”,战火已经烧到了衢州,茶叶研究所不得不从万川搬迁至武夷山区。当时的抗战形势危急,浙江几个著名茶区像平水、三界都陷落为敌占区,甚至连祁门也危急。武夷山成为了这些茶人的栖息之地,聚集了一批的著名茶叶专家,这些茶叶专家都是吴觉农先生从重庆和万川带过来的,还有一些是原先示范茶厂的“老人”。通俗点描述,当时全国的著名茶人都“打堆”的聚集在武夷山。

这段时期的这些茶叶工作者做了大量的茶叶调研、基础研究,栽培育种和制作试验。这个时期这么多的茶学专家写了诸多的茶业文字,茶叶期刊有《万川通讯》、《武夷通讯》、《茶叶研究》。还有不少单行本的报告,比较著名的有林馥泉先生的《武夷茶叶生产制造及运销》,廖存仁先生的《武夷岩茶》,王泽农先生的《武夷茶岩土壤》,吴觉农先生的《整理武夷茶区计划书》等。

1945年崇安茶叶研究所出版,赤石刊印

吴觉农著《抗战与茶业改造》

抗战与茶业改造》吴觉农自序序言

《抗战与茶业改造》吴觉农自序序言二

民国财政部贸易委员会崇安茶叶研究所藏书(研究所签章)湖南茶叶专家王云飞编著《茶作学》

但是,即使是这么多茶叶专家学者,这么多的文字著述,很遗憾的是,完全没有找到任何关于“岩韵”二字的记载。

那么,有没有一种可能就是“岩韵”的概念在清末民国时期已经形成,但只是作为一种武夷茶庄或者茶号之间的一种对好的岩茶的表达俗语没有被记录在册呢?

我们分析一下,这种可能性是很低的。

首先,“岩韵”如果作为当时就盛行的一个对于形容好的岩茶特征的概念或者一个“时髦词”,茶商就很有可能会把它印制在茶叶包装物中或者宣传资料中。例如武夷的“八大名岩”、“名岩”、“精心焙制”、“顶上”、“真枞”、“超等”、“真正(正)”等名字都有在那个时代的茶叶包装中出现过(茶叶罐、茶叶盒、包装纸、宣传单等)。

第二,如果“岩韵”在民国时期就已经被提出来了,民国的那么多的茶人学者为什么没有留下一丝记录。肯定是不可能漏记的,因为那个时代的人做事很严谨。难道是他们觉得这个词不重要吗?显然不是的。在他们对于武夷岩茶的记述中,有一些关于武夷岩茶的词汇被反复提及,其中有一句话,几乎成了那个时代形容武夷岩茶特殊品质最时髦的一句话,那就是:“臻山川精英秀气所钟,品具岩骨花香之胜”。这句话在廖存仁、林馥泉、鲍书图、陈舜年的文章中都有提到。

民国山西平遥“泰和长记”茶庄

有关于武夷茶的包装物

六

既然史料记载上我们找不到答案,我们有没有可能问一下经历了那个时代的茶人呢?

有经历过茶庄、茶号的老人现在基本都已经不在了。像倪郑重先生是鸿记茶庄的负责人,鲍书图先生是集泉茶庄的经理并担任当时的崇安茶叶公会会长,张水存先生是厦门张源美茶庄的后人。这批有经历过武夷茶庄时期的老人大多在八九十年代故去,能留下的仅有一些零散的回忆资料。而且这些回忆文章如果是在八十年代所写的并发表于地方文史资料中的,很多还是带有文革遗留的“阶级论”的政治色彩;如果在九十年代所写,这个时期关注茶文化的倾向又更多些,对于史料的发掘不够强。特别是这些经历过多次社会变革和政治运动的老茶人们对解放前的茶业变迁的广大历史细节往往是避而不谈。

而还有几位武夷山现在健在的经历过民国时期茶业的老人,但是当年他们还是很小,虽然有的有参与到茶庄或者茶业,对过去茶史的了解是不够深入和具体的。

不过,很荣幸的是,在当年吴觉农先生创办的茶叶研究所,还有一位参与当年茶叶研究的专家尹在继先生还健在。

我们去年8月和10月很荣幸的两次拜访了102岁的老茶人尹在继先生。尹老当年在吴觉农先生在武夷山办茶叶研究所时期(当时隶属于财政部贸易委员会)就在茶叶研究所工作。当时主要研究茶树的病虫害,和研究茶树品种的叶鸣高先生一个办公室。是当时茶叶研究的重要参与者和见证人,在当时出版的《茶叶期刊》和《武夷通讯》中都有尹老发表的文章。后期调到上海商检局负责茶叶出口检验工作。新中国成立后,很多重要的茶叶出口检验指标都是尹老参与制定的。

尹老依然精神健硕,记忆力很好,聊起过去做茶的经历依然记忆犹新。我们在后面的交流中问了很多当时茶叶研究所的事情,并且也有和尹老提到了武夷岩茶的“岩韵”。根据尹老的回忆,他也记不清“岩韵”是什么时候被提出来的。

我们离开之后,针对“岩韵”二字,尹老后面做了很严谨的解答,特地让他的儿子尹明老师用信息发给我们。

尹老说:“先有“韵”这个字义,是从诗开始谈韵,后被用于具有特色味道的一类茶。茶韵在很早以前就有这个说法了,具体可查一下康熙字典。岩茶是个统名,许多不同的做法,造就了不同色香味的茶。但是岩韵的说法,只是一些写文章的人在归类时,把它做的划分,在实际审评时很少运用。”

老人家的回复很有意思。但是,似乎可以说明尹老民国时期在武夷山茶叶研究所工作期间,那个时候没有“岩韵”的提法,或者这个词在当时并不是很重要。

这一点我们在查询民国到解放初期的茶叶检验和审评教材也可以看出。所用来形容武夷岩茶品评特点的词汇无外乎基本都是“香气馥郁,滋味醇厚” 。如果说“岩韵”二字用来审评中作为审评术语较为偏抽象,不够具体,其实“醇厚”、“馥郁”这类的感官词汇基本也差不多。而且当时的教材的用于都是比较直接的,偏实践化的口头语,例如“豆浆韵”、“山骨”。所以“岩韵”二字未被早期的审评资料和教材收录,很大的可能就是还未出现或者未普及。

1943年财政部贸易委员会茶叶研究所丛刊

廖存仁著《武夷岩茶》

七

正在我们苦苦查阅资料探寻之际,《武夷茶经》的编者、武夷山老茶人萧天喜老师道出了一个重要的信息。

萧天喜老师在2005年开始主编《武夷茶经》的时候就有当面问过姚月明老师关于“岩韵”是什么时候提出来的。姚老很明确的说“岩韵”是五十年代的时候他们在茶叶收购站审评岩茶的时候提出来的。他当时和陈书省等老茶师审评描述一泡好的岩茶最早讲的是“有岩味”,后面几位审评的茶师才归纳为“有岩韵”这个的说法,大体时间是1957年反右运动之前。并且还说,我们的“岩韵”提出之后,铁观音产区也提出了“音韵”,“随后这个韵,那个韵就都出来了”。

但是,姚老当时并没有说明,“岩韵”就是他个人提出来的还是当时茶叶站中某位茶师提出,又或者是几位审评师集体碰撞的结果。按姚老描述应该是当时审评茶叶的时候瞬间提出的,并被一直沿用。

姚老是1953年从安农大茶业专修科毕业来到武夷山崇安茶场(当时叫崇安茶叶试验场)工作的,而反右运动是1957年。如果按姚老所说那么当时他们在茶叶收购站“总结”出的“岩韵”二字基本上就是1953年至1957年这段时间。而且科班出身的姚老当年确实有跟实践经验丰富的陈书省茶师学茶叶审评。

而提到武夷山五十年代的茶叶收购站,我们了解到的当年主要有赤石和武夷宫两个地方,具体是在哪个茶叶收购站呢?当时在茶叶收购站又是哪几位茶师负责审评把关呢?

鉴于这一点,我和萧天喜老师特地拜访了1954年就在武夷山赤石茶叶收购站工作的朱何龙老师。

朱老1930年出生,今年92岁了。他于1954年赤石茶叶收购站刚成立的时候就在那里工作,后面1957年赤石茶叶收购站搬迁至武夷宫,他都一直在负责茶叶收购工作。当时在茶站的除了他,还有陈书省、邹锡潘、何凤泉等老茶师。

至于“岩韵”,朱老说当时陈书省在审评的时候就有说了,大体也是在这个时间,具体什么时候提出并不详。当时形容一泡正岩的好茶,说这泡茶有“山骨(头)”、“岩韵”、“岩骨”,并说工艺到位,有“三节色”、“蜻蜓头”。

朱老在这里又再次提到了陈书省老茶师。考证陈书省茶师的经历,十五岁就来到武夷山茶庄当学徒,先后在瑞苑茶庄和厦门侨农茶行任职(参见黄贤庚老师《武夷茶说》中记载),而何凤泉茶师民国时期在源泉茶庄任职(朱老说是集泉茶庄)。这两位茶人都是经验丰富的老茶师,尤其是陈书省老师,一辈子勤勤恳恳事茶,是武夷茶人的典范。这些老茶师们都是“岩韵”的实践者。

另外,茶叶科班出身的姚月明老师可以确认是第一个把“岩韵”的研究理论化的人。在这一点上姚老是当之无愧的武夷岩茶科研带头人。我们上文提到的在他1963年发表的《武夷岩茶的初制》一文中明确的把“岩韵”分为“香韵”和“味韵”,并提出“香韵(属岩韵)则以做青为主导而形成其风格,味韵(属岩韵)为复炒所诱发,烘焙来充实而为其特征。”

并且在五十年代末六十年代初,安农大和浙农大都有邀请姚月明过去给茶学系的学生讲课。这一点对武夷岩茶的推广起到了重要的作用,这其中不可能没有介绍到“岩韵”。

今年93岁的王镇恒老师回忆起当时姚月明回安农讲课的场景,还历历在目。“姚月明讲课很生动,很实在,学生反映很热烈,当时整个教室座无虚席,位置坐不下就站着听”,“他不仅讲述了武夷岩茶的制作工艺,还带来了武夷岩茶在审评室品鉴”,“不只是安农大,浙江农业大学也有邀请姚月明去上课”。王镇恒老师也是安农大毕业,比姚月明和谭素芳大一届,算是姚老的学长,在安农大留校任教三十多年,成就斐然。

而姚老当年在安农的同学、学长和安农的学生们后期都分散到了祖国茶叶的各个岗位。姚老的这些活动,客观上促进了武夷岩茶在全国的传播。这些贡献,姚老功不可没。

在安农大茶叶系主编的茶叶教材中,从1959年开始一直到文革以后的全国茶叶教材,关于武夷岩茶的部分,都有引用了姚老武夷岩茶的研究成果,我们始终都可以看到这种“影响”。甚至包括陈椽老师的一些著述中关于武夷岩茶的部分,这点和他们“师徒”间的交流和相互影响有直接关系。不过,师徒二人在“乌龙茶和红茶孰先孰后”的问题上是存在严重分歧的。

但是,我们仔细对比会发现,姚老六十年代描述的“岩韵”和八九十年代所诠释的“岩韵”概念略有差别,后者是在前者的基础上升华。

当然,关于“岩韵”的概念还需要特别补充一点,八十年代以来,除了姚老之外的一些老茶人和茶叶专家的参与和诠释和是“岩韵”的概念真正走向普及的重要因素。就像是我们文章开头提到的张天福、林心炯等老师以及武夷的诸多茶师。去年年底和罗盛财老师聊到“岩韵”,他还特地提到了当年崇安茶场的老场长叶先顺,说他当年审评的时候所提及“岩韵”也是颇多的。还有很多的武夷茶人在这个推广的过程中的贡献在此已经不可追忆了。

《岩茶加工原理及形成特殊品质问题探讨》

1959年姚月明

八

以上基于赤石茶叶收购站是1954年才成立,我们基本上可以把“岩韵”出现的时间确定在1954年到1957年之间这段时间。

1954年-1957年,说到这段时期,我们细细分析下,对于武夷岩茶来说是一个很有意思的时期。

其实,这段时期武夷岩茶是不被重视的。

解放初期,我国的外销茶的市场主要是苏联和东欧国家,而这部分市场最需要的就是普通价廉的红茶。所以全国的茶叶大布局全部都盯在“红茶”身上。1951年中茶在杭州开办的干部培训班,其中提得最多的就是“发展红茶”、“红茶工艺”、“绿改红”。当时苏联茶叶专家几次来华主要也就是考察如何发展中国红茶生产。

虽然建瓯1951年建立了茶叶精制厂,武夷山直到1954年才在赤石建立了一个茶叶收购站。也就是武夷山岩茶的这块“蛋糕”早期根本没有被我们出口外贸盯上。而且在收购站建立以后,所收购的也不仅仅是岩茶,还有小种红茶和烘青绿茶。

另外,武夷岩茶因为制造精细,成本较高,历来消费偏小众,1961年的全国茶叶教材《制茶学》中就写到:“岩茶属高级茶,价格昂贵,过去只是资产阶级,封建地主等反动剥削阶级享受。”

但是这个时期对于武夷山茶区来说,也是群英荟萃的时期。因为民国时期武夷茶庄商贸确实辉煌,另外还有张天福和吴觉农这两批老茶叶专家们的技术积淀和学术“加持”。所以当时的武夷茶区既有民国老茶庄所留下来的一批熟练的技术人员,又有像陈书省、何凤泉这样的老茶师,并且还有像叶鸣高、童衣云这样经验丰富的茶叶专家。

而且在这个时期文化大革命还没有开始,从全国茶区来看这个时期都在恢复茶叶生产,虽然五十年代末的“大跃进运动”对茶叶生产有不少冲击,但是在文革以前都还是发展了不少茶叶的研究成果。这些条件在客观上已经为武夷茶叶的实践结合理论的发展提供了基石。所以从五十年代到文革前,发表在全国各大茶叶期刊上面关于武夷岩茶的经典文章还是很多的。诸如,张堂恒先生的《论武夷岩茶采摘》,姚月明几篇武夷岩茶的著作,这些都代表了当时这些茶叶工作者的研究成果。

1950年陈椽茶叶文章《我们怎样搞好茶叶生产来实践中苏贷款协定》其中提到“绿茶改制红茶”问题

另外,为什么会是“岩韵”,我认为有历史的偶然性。

我们回头再看过去那个时代,“岩韵”就像是尹在继老师说的那样,并不是特别的重要,是个普通词。

过去对武夷岩茶的感官描述主要有两个说法,一个是文人的说法,诸如“臻山川精英秀气所钟,品具岩骨花香之胜”、“活、甘、清、香(清.梁章钜)”、“味道清和兼骨梗(清.乾隆)”之类;一个是生产、经营实践中的用词,诸如“豆浆韵”、“山骨”、“嘴底”。文人的说法就比较雅致,含蓄,而生产经营中产生的说法直接来自于实践,就比较直接通俗,接地气和偏口语化。而这两方面的说法都有被后人所采纳和沿用。

古人表达一泡好的岩茶的理解比今人词汇更加丰富。过去的人实践性很强,我们现在所运用绝大部分描述武夷岩茶工艺和特征的词汇都源自于过去。而今人,都想对岩茶建立快速的认知,这点也是今人很多想快速了解岩茶的通病,殊不知前任的这些总结都是建立在广泛实践,不断试错的基础上的。

所以,当年老茶庄出身的陈书省老茶师在茶叶站审评一泡好岩茶一样,可以说“山骨”、“岩骨”、“岩韵”,但是“岩韵”被历史选中了,渐渐的时髦了起来。

从历史的某些阶段来看,“山骨”这个词来形容武夷岩茶的特殊特质在五十年代到六十年代初似乎比“岩韵”更为流行,我们上面也有提到的这个时期的教科书中所提最多即“山骨”。甚至在林馥泉老师1981年出版的《茶品质鉴定》中,还有提到乌龙茶的“身骨”,这种说法和“山骨”也是比较近似的。

科班出身的姚月明老师把实践中提炼出来的“岩韵”理论化了,如果没有姚老的理论阐述,今天“岩韵”就很有可能还是个和“山骨”一样的普通词。就像是宜兴紫砂当年的手工匠人杨彭年遇到了陈曼生,当然这个比喻也不完全贴切,因为姚老也亲力亲为的实践。但是实践结合理论,就会形成一种高度,无论是学术上的还是审美上的都赋予了它更广阔的内涵。

从辩证论的角度看,理论就是从客观实际中抽象出来,又在客观实际中得到了证明,正确地反应了客观事物的本质及其规律。(姚老在安农大讲课曾经说过“理论来源于实践,实践指导理论”)

从“岩韵”的发生、发展来看,民国和解放初期是“岩韵”概念的萌芽期,而1963年到1965年是“岩韵”理论的形成期,文革后期的七十年代是推广期,真正八十年代后期到九十年代开始兴起茶文化热潮的时候,是“岩韵”概念的普及期。到了我们今天的“岩韵”对于武夷岩茶来说,已经是一个不折不扣的重要概念了。

民国时期武夷“茂峰茶庄”包装物

,为什么会是“岩韵”,而不是“山骨”、“岩骨”、“豆浆韵”......,也有它的历史必然性。

首先、“韵”更雅致,更有内涵。用现在的话说就是“逼格更高”。写诗的有“诗韵”,写词的有“词韵”,音乐有“音韵”。

再次,对于“韵”这个字来形容茶叶,甚至来形容武夷岩茶,确实是比较早的。“喉韵”、“香韵”、“风韵”这类的形容茶叶的词汇早期就多有运用。1937年庄灿彰先生的《安溪茶叶调查》一书中,形容“红芽铁观音”的春茶特征的时候就提到了“香韵”二字。明代田艺蘅的《煮泉小品》中“鉴赏茶叶,首重风韵。”(这句的表达和姚老说的“武夷岩茶,首重岩韵”有异曲同工之妙。)宋徽宗在《大观茶论》:至若茶之为物,擅瓯闽之秀气,钟山川之灵禀,祛襟涤滞,致清导和,则非庸人孺子可得而知矣,中澹闲洁,韵高致静。《宣和北苑贡茶录》,“延平石乳,清白可鉴,风韵甚高。”

而最早用“韵”来形容武夷岩茶的是清代才子袁枚。他在《随园食单》中记载武夷茶:“始觉龙井虽清,而味薄矣;阳羡虽佳,而韵逊矣。颇有玉与水晶,品格不同之故。故武夷享天下盛名,真乃不忝,且可以瀹至三次,而其味犹未尽。”袁枚觉得阳羡的茶叶虽好,但是“韵”逊于武夷茶,更确切的说是逊于武夷岩茶。因为袁枚的文章通篇考据,很显然是用工夫茶泡法冲泡武夷岩茶。

清代袁枚《随园食单》清刻本中

关于武夷茶的记载

通俗点说,就是由于“岩”和“韵”这两个字组成用来形容武夷岩茶的词汇用来形容武夷岩茶简直太多,太高频了,诸如“岩骨”、“岩味”、“喉韵”、“香韵”,这么高频的使用词在大量的实践中碰到一块组成“岩韵”二字那也就是早晚的事。

也因为有了这些前人基础,更由于武夷岩茶所特有的优异品质,所以这几位老茶师们在茶叶收购站审评茶叶的时候,口语化的直接提出的“岩韵”二字,也自然是很顺理成章的事情了。

武夷岩茶,因其独特的生长环境,独特的产区地貌土壤构成(就像是林心炯老师说的“由于各种环境因素间以及土壤生态系统内部结构的相互协调的综合作用的结果。”),独特和众多的茶树品种,独特的生产制造工艺,造就了武夷岩茶所特有的滋味品质特征。(陈椽老师在《中国名茶研究选集》中写道:“武夷岩茶的创制技术独一无二,为全世界最先进的技术,无与伦比“)

这种特征从客观上需要一些词汇去做感官上的表达,无论是在加工审评环节,还是在市场推广流通的环节。而这种词汇的本身是必须要能够代表武夷岩茶的特殊性的。

所以,无论是“山骨”、“焦锅巴味”、“岩韵”、“臻山川精英秀气所钟,品具岩骨花香之胜”、“淡非薄,浓非厚”都是对武夷岩茶特殊性的一种表达。很显然,所有的这些词汇都不如“岩韵”二字来得精炼简洁,没有“岩韵”二字更具有广泛的代表性。

也有朋友说,清代乾隆的“味道清和兼骨梗”,明代吴拭《武夷杂记》中提的“带云石而复有甘软气”,这些讲的就是“岩韵”。这些只能够理解为对武夷茶独特的生长环境和特殊的生产工艺所形成的丰富滋味感的描述,或者说是广义上的“岩韵”,和我们这里探讨的“岩韵”二字概念的出现不是一个问题。我们今天所定义的“岩韵”起源,是一个概念化的,已经成熟的定义了。

至于如何定义“岩韵”,“岩韵”是什么?八十年代以来已经有很多的茶叶工作者做了大量的分析,不在我们此文的讨论范围。

九

考据到这里,“岩韵”的信息似乎渐渐清晰了。那么,“岩韵”真是出现在1954年到1957年吗?我们这里很难去断言,历史也存在的很多的可能性,不能被随意假设,特别是在没有更多的史料和实证的情况下(这一点也很难)。对于武夷岩茶这么富有变化性魅力和丰富内涵的茶叶,在早期实践的过程中出现的概率也是很大的。就像是我们现在大家公认的乌龙茶起源,纸面上是认阮旻锡的《武夷茶歌》和王草堂的《茶说》,但是乌龙茶制作工艺实际的产生年代可能远比王草堂在的年代早得多。

而这个时期的真实的细节已经随着陈书省、姚月明等当时当事老茶人的故去而无法追溯了。

“岩韵”究竟是什么时候提出来的?我们依然不会有很肯定的答案。

但是,可以概括的说,“岩韵”就是老茶师们在解放前后的茶叶工作实践中提炼出来,姚月明老师加以理论诠释,并在六十年代得以推广传播,七十年代被写入教科书,八十年代众多茶叶专家们参与,最后在九十年代至今开始渐渐的高频起来的。这条发展主线也是和武夷岩茶的发展息息相关。而“岩韵”二字在实践中的起源也有可能更早。

当然,以武夷岩茶的独特魅力,此中真味,又岂是区区“岩韵”二字可以全部解读的呢?

参考文献:

[1]林心炯.武夷岩茶品质与生态环境的初步研究[D].福建:茶叶科技简报,1986

[2]姚月明等.福建名茶第一辑[M].福建:福建科学技术出版社,1980

[3]]张天福.乌龙茶的审评[D].福建:茶叶科技简报,1984

[4]教师实习茶学笔记[C].安徽.安徽农学院,1975

[5]商品检验总局.成品茶检验[M].北京:中国财政经济出版社,1981

[6]茶叶系.茶叶审评与检验[M].安徽:安徽农学院滁县分院茶叶系,1975

[7]茶叶系.制茶学(油印本)[M].安徽:安徽农学院滁县分院茶叶系,1976

[8]福建茶叶(初稿)[M].福建:福建省农业厅,1959

[9]中茶.收茶参考资料[M].福建:中国茶叶公司福建省公司,1955

[10]王郁风.茶叶商品知识[M].北京:轻工出版社,1960

[11]福建省茶叶学会一九六三年学术年会文集[C].福建:福建省茶叶学会,1963

[12]陈椽.茶叶检验学[M].安徽:安徽农学院,1957

来源:茶业复兴

如有侵权请联系删除