乍寒还暖的初冬午后,

时阴时雨的江南终于放晴,

暖阳下的老器物、老房子,像有了新生命。

在游人如梭的紫砂故乡陶都丁蜀镇,

目光扫过利永紫砂博物馆

【顾景舟展厅】陈设的那把【洋桶壶】,

就像被钩子锁住了心神。

朴素的壶身散发出强大的气场,

没有一见钟情般的心动、着迷,

却让人平静,亲切,如多年老友重逢。

冬日临近,虽有空调、羽绒服御寒,

我们还是渴望寻找到一把泡出滚烫茶汤的好茶器。

有人不解,电商已经普及成了大家的日常,

天猫、京东、淘宝,

什么壶没有呢,下单次日就能收货,多容易啊。

时代变了,节奏快了,很多东西都变了味,走了样。

网购如此便利,要寻找到一把趁手、心动的壶,

却变得更为不易。

在做这期众筹之前,我们暗暗发狠,

将寻壶标准提高到疯狂的地步。

●它必须出自大师手笔

●必须是经典壶型,又不能像西施、石瓢那样普及

●要足够有型,足够实用,增加冬日里茶人的泡茶愉悦感

●足够有内涵,最好半壶茶汤半壶历史

●让茶人泡茶、喫茶时更有仪式感

抱着这样的心态,

我们在利永紫砂博物馆上上下下走了好几圈。

一边溜达,

一边对着展柜内动辄上千万的藏品“指指点点”。

众筹已经进行到第九期,展柜里的

【石瓢】

【大口扁腹】

【汉方】

【朱泥小品】

都已是我们的众筹复刻作品。

而现在,我们越来越挑剔,

从【明清展厅】到【当代展厅】,

一路走来,意见分歧从来没有停止过,

每把壶都足够优秀,却又有那么一点不合时宜。

直到我们在这把【洋桶壶】前停了下来。

与“洋火”、“洋塘”取名一样,

“洋桶壶”一开始为外销创制。

其中独钮洋桶主要用于外销,

而牛盖洋桶、平盖洋桶用于内销,

不打磨抛光,不镶铜饰边,

以素面裸胎体现紫砂本质。

在清末民初至1970年这段年限内,

紫砂洋桶壶在壶界、茶馆、好壶者、藏家眼中,

既是首选日用佳品,又是鉴赏艺术珍品。

一把茶壶,要受欢迎到什么程度,

才能成为“日用品”?

过去,一般人上茶馆,

早晨三、四点钟就起身,

洗面漱口後即上茶馆吃茶。

大先生提着包箱,

包箱内是高档的紫砂“牛盖洋桶壶”。

工人、职员、账房等人一般是拎着竹篮,

竹篮内放置着棉絮之类,

内包日用“牛盖洋桶壶”。

低薪阶层和农民一般不拎篮,

而是一手提着“平盖洋桶壶”,

用食指套只茶杯,另一手提烟筒袋上茶馆。

宜兴窑场上三班倒的技术工人,如烧、装、开的大师傅正好在龙窑上当值,或在炉房内烧窑,不能上茶馆,那紫砂洋桶壶就成了随身品,人到哪,壶到哪,稍有空闲即坐下茗泡享受一番,下工回家洋桶壶茶壶即安放于长台头。来客人即用紫砂洋桶壶泡茶,成为宜兴窑场饮茶习俗的一道风景线。

可以说,在特定年代里,宜兴紫砂洋桶壶是最为人欢迎和喜爱的紫砂茶壶品种之一,也是使用人最多,使用面最广,使用中感到最适用的泡茶器皿之一。到现在,很多六十岁以上的老人泡茶还是习惯使用紫砂洋桶壶,这一点特别是在江南,在宜兴,在窑场,在乡村得到了确认。

在我们面前的这把【洋桶】,堪称洋桶中的洋桶,经典中的经典。

因为顾景舟早年曾跟有“洋桶王”之称的储铭学壶,做得最多便是它。在抗日战争后期,顾景舟生活艰难,以接受别人定制“洋桶壶”为生计,因此“洋桶壶”也是顾景舟大师心得最为丰富的一种壶型。

除了堪称暖水瓶的1200cc容量“喜人”,

它几乎无可挑剔。

我们决定用原矿紫泥原样复刻顾景舟的【洋桶壶】,

同时把容量缩小至490cc。

复刻的过程本身充满了枯燥、无趣、甚至是些许沮丧,即使在全息影像以及3D打印技术的帮助下,试样、试片,定型、微调、测窑温、试验烧制等工序同样是在考验大家的意志。

在此,还要夸一下我们的五十多名当代紫砂大师,由他们挂帅的众筹复刻小组,对复刻精益求精,不论造型还是气韵,保证了本次【洋桶壶】的复刻品质。

由大师团队负责考核选拔的36名匠人,负责此次景舟【洋桶壶】的制作。他们来自于利永紫砂的五百余名签约工手,有些在圈内已小有名气。为了以本次众筹,他们依然加班加点,很多人清早黑了眼圈还不忘进度,真得有股手艺人的忘我精神。

本次众筹的紫泥,全部出自我们自己的练泥厂,几位六十多岁的爷爷平均练泥经验超过了35年,坚持沿用繁琐的古法手制。

这样一把充满情怀的【顾景舟牛盖洋桶壶】复刻作品,

相较原作1000cc的容量,

仿佛在崭新的时代焕发了新春。

它轻盈的壶身、出色的出水带来的实用饮茶体验,

几乎能胜任任何场合。

更何况,它自带的怀旧内涵,

一堆紫砂壶的名家佳话、

名字由来、壶型的日用盛况等着你开口与亲朋分享。

在办公室里沏上一壶,

繁忙的工作不时来上一口,

大有“偷得浮生半日闲”之感,

工作、享受两不耽误。

在茶室会见客户、朋友,

自带一把【洋桶】显得尊重,

一壶容量轻容应对三五好友,

更是自带话题属性。

过年时送给长辈、领导一把【洋桶壶】,

注定会在一堆营养品、保健品中大放异彩。

它越用越让人上瘾的属性,

能让对方记得一辈子。

有时候我也挺郁闷的

无论是刚入门的还是玩壶好几年的

一一逃不过一些误区操作

正所谓一人说谎无人信,多人说谎便成真

——三人成虎

那么如何避开误区呢?

我觉得一定要多学习一些紫砂基础知识

勤加思考并多接触紫砂实物

以此来提高自己对紫砂壶的综合鉴赏水平

以防陷入误区

有一些资深紫砂壶收藏玩家

家中藏品数千件

而其中真正可以称得上艺术品的也就几十件而已

那么对于我们来说,应该注意哪些问题呢?

壹拾伍先生今天跟大家来归纳总结下有哪些常见的紫砂误区。

误区1

紫砂壶的原料紫砂矿已经枯竭

对于相信这个说法的朋友

壹拾伍先生只能说

紫砂行业确实是个资源性的产业

紫砂原矿里面一些珍稀矿的确用一点就少一点

极少数品种的泥料切实是存在枯竭现象

但是!

紫砂壶的原料根本就不稀缺

一般的紫砂矿料还是非常多的

多的你根本用不完

只从媒体播报黄龙山封矿后

很多人就认为从此市场上就没有紫砂矿料了

可是你知道导师封矿的原因吗?

当时政府采取封矿是因为人们滥采滥挖的现象十分突出

不过经过政府一系列的整顿

目前黄龙山早已经恢复开采

并由政府进行管理,还成立了相关的机构进行合理有序的开采

还有一点,紫砂矿料的分布并不仅仅局限在黄龙山一个地方

丁蜀镇周边的很多乡镇都蕴藏大量的紫砂矿资源

你根本用不完的!

误区2

开壶时加入豆腐跟甘蔗

这个误区是误导了非常多的壶友的

在这里我想问一下

豆腐跟甘蔗开出来的壶

味道怎么样?![]()

本来紫砂壶就是因为紫砂泥又独特的双气孔结构

这种结构就决定了紫砂壶有超强的吸附能力

如果我们把豆腐跟甘蔗在清水里煮个半小时

看看会是什么情况?

那肯定是浑浊不清的!

你这是要煲汤做饭的节奏呀!

在以前科技并不那么发达时

窑烧出来的紫砂壶比较多的窑灰

人们就出了一套繁琐的开壶方法

现在科技发达了

窑烧的处理方式干净利落

出来的紫砂壶并没有想象的那么脏

我们拿到新壶直接洗干净后用开水烫过几遍就可以正常使用了

(或者用准备泡养这把壶的茶叶,煮个十来分钟)

如果有朋友还教你用豆腐甘蔗开壶

那说明他也不是很懂壶

如果是卖壶的商家教你,那你以后可以不用再听他忽悠了!

这样的商家自己都不懂,你也别指望从他那里买到好壶!

误区3

新壶有黑点,是瑕疵壶

紫砂壶的表面有黑点,都是常见的现象

不必太过担心

主要是因为紫砂矿属粉砂质沉积岩

里面的成分以硅、铝、铁为主

尤其在紫泥中以石英、高岭土、赤铁矿和云母为主

真正的原矿紫砂泥都会含有或多或少的含铁化合物成分

含铁化合物和单质在高温后形成的黑色斑点

所以不必大惊小怪的把这种现象认为是瑕疵

误区4

不用任何工具才叫全手工

这个说法就太没依据了![]()

如果说做壶不用工具的话

我相信丁蜀镇还真没有这样的高手

大家可以想象一下

打泥片和泥条没有泥搭子怎么打?

难道用巴掌打,用拳头捶吗?

我们所说的全手工意思是在紫砂壶制作成型过程中不借助模具

但是要用到工具的,那就是全手工

一把壶的制作,通常要使用几十到上百种工具才成完成!

误区5

茶叶和茶水放在紫砂壶里过夜不臭

紫砂泥因为具有独特的双气孔结构

有着良好的透气性能

确实能长时间保证茶汤不变质

但是!

时间过长肯定还是有变化,隔夜的茶水最好是别喝的好

而且把茶水在紫砂壶里放过夜,很容易滋生细菌

而且久而久之容易出现厚厚的茶垢

特别是在高温多湿的坏境,这样泡茶是很不卫生的

误区6

用断水、倒立来评定壶的做工

目前有些所谓的“资深玩家”对气密性的判断标准是:

按住壶钮,壶立即断水,然后捂住壶嘴,将壶倒置,盖子不落下

现在网络上很多销售平台卖壶都开始流行玩倒立这个噱头

都会展示一些倒立的照片

不知道大家有没有发现网络上宣传这种做法的

基本是西施一类的紫砂壶吗?

有几个人拿石瓢壶做过这样的演示?这是为什么呢?

一把紫砂壶能否倒立,其本质在于壶盖上的气孔

通俗来说也可以理解为壶钮出气孔高度

传统的西施壶,出气孔高度能达到10-16毫米

倒转时水压的力加上壶内气体的力能相互平衡

另外就是只要是壶口整口的处理比较好,都是能够玩倒立的

所以一般西施壶都可以表演"倒立"这样的杂技活

常见的石瓢,气孔高度可能只有几毫米

而且加上,石瓢壶的盖子,在整个壶的重量中,也占了不少分量

而且你的手也按不到气孔

这样就导致很少的石瓢可以做到"倒立"表演

不仅仅是石瓢,一般平盖的,盖子又重的,基本都做不到

这种表演方式,也只是一种物理常识

100块的西施壶可以轻松倒立,几千块的石瓢壶却不可以,你闹心不?

误区7

过于注重花俏色艳的壶

新手玩壶,特别喜欢一些颜色艳丽、造型复杂的紫砂壶

或者壶身刻满了字,以为壶随字贵,这实在是一种误导

真正好的作品,耐看并且实用的作品往往是一些外表稳重光素一些的

就像一个美女,素颜轻粉就可以了

过于浓妆只会让人反感

如觉得单调

就在适当的位置给予适当的书画点缀

如果掌握不好尺度,就有画蛇添足的味道

误区8

紫砂泥最好的泥是什么?

紫砂壶的原料泥料分为”紫泥,红泥,绿泥这三大类

而且每个大类下面又有许多细分品种

每个品种都有自己的特性

可以说是各有千秋、各有优缺点

不能够绝对说某个品种的泥料就比其他泥料要好

泥料的种类如同水果种类

可以说这个苹果好那个苹果差

但是不能说苹果比香蕉好或差。

误区9

敲击听声音

请不要随意敲击紫砂壶

这不是一般玩家能够掌握和学会的

但凡别人的爱壶给你敲破了

那就凉凉了。

误区10

底款和证书辨别真伪就行了

底款可以仿制,证书可以作假

花几十块钱随便就可以雕刻一副顾景舟的印章

然后盖在壶底。难道这把壶就是顾景舟做的了

就价值连城了吗?

一把壶值不值钱

主要看其泥料好坏、工艺难度大小、造型是否优美

真正的好壶,看"泥、型、工"就能令人感慨,感觉出来几分

一把壶是不是真品

关键看此壶的做工是否符合作者一贯的作品风格和作者真实的制作水平

买壶第一眼应该看的是泥料和壶型

底款是不能说明太多的问题

有些仿名家的壶,手工和泥料不错

也是可以玩的

看底款很容易上当

看到盖有某某大师印款的就以为是名家的壶

因此进入价格的‘’陷阱‘’

还有产量特别大的壶尽量不收藏

一个有涵养有实力的做壶名家,产量是比较少的

第一,作者需要保证自己的壶在市场上的价值

第二,用更多的时间去完成一把精品壶

正所谓物以稀为贵!

如果一些“名家作品”变得随处可见

而且价格比较便宜

那么这些作品不是代工就是仿冒的

有很多默默无闻的民间做壶高手

他们不求浮名,默默无闻

有的人壶价也很高,还经常一壶难求

这是为什么呢?

其中的道理就是用壶的品质来说话

而不是靠那些虚无缥缈的“吹嘘”

因为真正懂壶的都知道

买来的壶,是自己使用的,所以自己喜欢的才是好壶

误区11

用模型做的半手工壶就能轻易做出很多

全手壶全部是手工做的,这话是对的

但!

半手壶也是手工做的

全手壶也要借助许多工具

如模板及相应的辅助工具

很多尺寸的定型都需要制作相应的模板来定型

特别是筋囊、方壶等更需要特制的模板来定尺寸

这样做出的壶型基本才能一致

一把好壶真正用功夫是体现在明针手法上

不论是全手、半手的壶都要放在缸里润了再拿出来一遍一遍光明针

光到没有一丝人为的痕迹,这是最花功夫的事

所以说同样一个人做全手、半手壶

到壶最终成型时哪一道工序都不会少

要把壶做好,花的时间差不多

半手工壶装模、脱模、清理模具也要费很多功夫。

很多壶友都有一个通病,买壶之前都要先问一下全手工还是半手工

要知道现在半手工的优秀作品也不便宜

有的半手工壶价格远远超过品质普通的全手工壶

关键是要看壶的泥料、工艺、造型和神韵如何

即作品的"形、神、气、态"

只有当你真正提高了鉴赏能力

慧眼识宝,才能觅得自己喜爱的茶壶

而不是在那纠结半手工还是全手工。

误区12

借助于工具玩壶

用放大镜(检查有没有划痕或者跳砂)

用量杯量容量

比如证书上工艺师可能会写 250 cc

但实测可能是 240 cc或者 260 cc

就以此断定此壶是假冒的

用精准工具对壶的精确度进行测量

是不是有点走火入魔了?

虽然大多数壶友不会这么做

但还是有一些所谓的“玩壶高手”有这样的习惯

做壶真的不容易,我建议有这种玩壶习惯的“高手”慎买手工壶

手工制作并非机器生产

没办法做到完美,手工壶也许不适合你。

误区13

紫砂泥是从地里直接挖出来的

紫砂壶原料原本就是硬邦邦的石头

属于夹层矿石

此矿石在空气中易风化

经过一段时间的碾磨加工练制陈腐后,才成为可以制作紫砂壶的泥料。

误区14

紫砂壶放在密闭盒里长期存放

使用过的紫砂壶不要放在密闭的盒子里长期存放

因为紫砂壶具有极强的吸附性

能够吸收包装盒内的异味

以后你泡出来的茶味会有盒子的异味

应该放在通风处存放以免紫砂壶吸收到其他的异味

误区15

同一把紫砂壶、泡多种茶叶

这样的泡法也是错误的

因为紫砂壶具有很强的吸附功能

如果你一把壶今日泡红茶、明天泡绿茶

那么它吸收的茶味就很杂了

将来这个壶泡出来茶

茶水的茶味就会不太纯正了

当然对品茶没什么要求的

只是为了单纯的解解渴

那么你一把壶混着泡各种茶叶也是可以的!

误区16

紫砂壶不烫手,擦火柴之说

这个是紫砂壶最著名的谬论之一

很多人会说我买的紫砂壶泡茶居然烫手

肯定是买到假的了

实际上真正的紫砂壶倒入开水

你摸壶身要是不烫手

我把壶给吃了![]()

不管多少钱的壶

哪怕顾景舟的紫砂壶一样烫手

紫砂壶只是相对于金属器皿等传热较慢

紫砂也是砂,所以肯定会烫手的!

火柴在壶身上是不会刮着的

那是因为以前的泥料都是磨得比较粗

现在泥料相对更细腻

所以这也是谬论

壹拾伍先生就大致给大家总结这些,希望大家对照下,看看自己有没有进入同样的误区。只有避免这些误区,了解一些客观实际的知识,才能够帮助大家掌握正确的玩壶方法

提到吃喝,你永远可以相信潮州人的品味:

潮州美食精工细琢、讲究佐料、清纯鲜美、色味独特,单丛茶、手打牛肉丸、蚝烙、鱼饭、生腌、卤鹅、肠粉……每一款潮州美食,都可凸显出潮州饮食文化的深厚内涵和独特魅力。

大鱼大肉或是粗茶淡饭,都自有其鲜味

左图摄影/刘艳晖;右图摄影/Winki

而为这些吃喝取名,你又可能永远摸不懂他们的“鬼才”一面。

“鸭屎香”近年才出圈,让全国人民了解到这位命名奇葩的“茶中香水”。但当外地人追着鸭屎香的踪迹来到潮州,站在那些似乎有加密语言的饮食店铺门口,显得迷茫而无助。

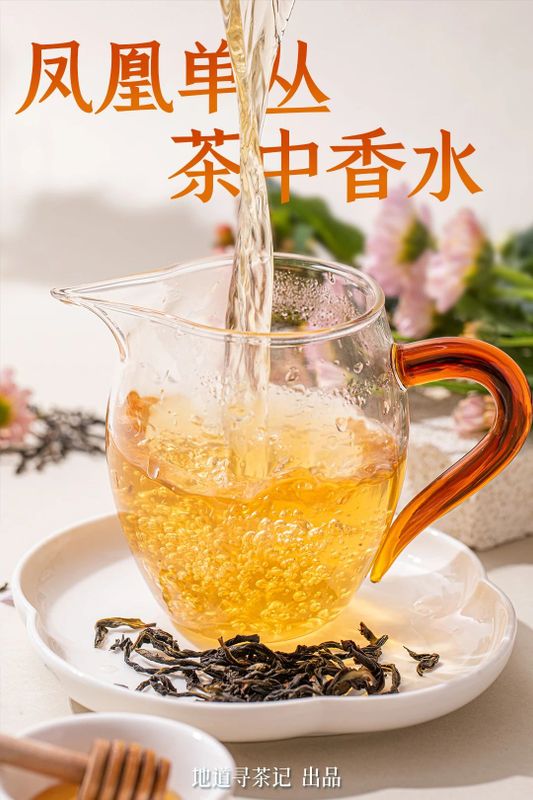

被取名为“鸭屎香”的凤凰单丛茶,实则具有银花香、奶香和蜜香摄影/顾嘉玮

你知道“打冷”是什么,怎么读吗?你知道“猪脚圈”里到底有没有猪肉吗?你知道他们说的“狮头鹅”其实是卤鹅大拼盘吗?还有粿条、鸭母捻、薄壳米、龟裙点点红、返沙金银条……

潮州,是联合国教科文组织公布的我国第六个“世界美食之都”设计/九阳

没有潮州人带你吃喝,你可能永远不知道菜单上应该点些什么。但当你真正吃下去,你可以在潮州人的吃喝中看见大千世界,也了解到这座南境小城的深厚人文基底。

正是潮州人肆意洒脱的性格,才让这些命名显得如此“鬼才”。

潮州牌坊街的茶香四溢

摄影/李裕煌

潮州人的十二时辰完全,离不开茶

各色美食,是潮州人追求活色生香的第一站,而万事收尾,皆可用茶。

喝茶,贯穿潮州人生活图/视觉中国

潮州人吃喝的十二时辰可以是这样的:

清晨6点,猪肉佬切下猪肉,便马上在猪肉摊的茶台上给自己冲上一杯好茶提神;

上午10点,刚捶打完牛肉丸的师傅用锤了千百次的油手端起茶杯一饮而尽,丝毫不抖;

在潮州,喝茶不分地点时间摄影/张梓豪

下午2点,肠粉店的老板在蒸好一份肠粉后,瘫回躺椅一边泡茶一边请食客同饮;

凌晨3点, 夜市白糜铺的老板煮好一碗滚烫的白糜和一箩筐鲜香的鱼饭,优哉游哉地泡上工夫茶,静待下一位夜归人……

如果在潮州待过这十二时辰,你会感叹世间的美好,一多半就是这样的惬意、亲近和满足。

了解了潮州深厚的历史文化这杯工夫茶也变得丰满起来摄影/李裕煌

潮州人为什么这么好喝茶,又这么会喝茶?

因为潮人之讲究,是由外放的茶文化与内核的人文化共同形成的——潮州不仅是茶乡,更是一座文化名城。

韩江水包围着潮州城,孕育了“海滨邹鲁”的人文鼎盛。韩愈为潮州刺史时,振兴文风、兴修水利、关心农业,他种下的文脉,一直未曾在潮州断绝。

韩江水包围着潮州城,孕育“海滨邹鲁”的人文鼎盛图/视觉中国

千百年来,潮州走出了南宋建炎二年榜眼王大宝、明嘉靖壬辰科状元林大钦、明天启二年进士黄锦、蜚声国际的国学大师与汉学家饶宗颐等名人。

而与名人相印的,则是更为知名的群体——潮帮人。

“有潮水处,皆有潮人。”他们的团结,是天南海北都不能分隔的共识。而当潮人们聚合到一起之时,一张小桌前,一个盖碗或茶壶,三个小瓷杯,就是一股股颠扑不破的潮帮力量。

三杯成“品”,且暗合天地人三才之数

摄影/顾嘉玮

潮州人爱喝茶,爱到了骨子里。潮州人又爱讲究,甚至为此诞生了唯一一项入选国家级非遗项目的泡茶技艺——潮州工夫茶艺。

长斟短酌的二十一式之间,都包含着潮州人对于人际关系和生活的理解,而当你真正去了解了潮州深厚的历史文化,这杯工夫茶也变得丰满起来。

潮州人均命名“鬼才”鸭屎香凭什么火到出圈?

依托潮州人丰厚的文化底蕴与肆意洒脱的性格,“命名”这件事他们不仅在美食上大作文章,在这座城市处处可见的凤凰单丛茶上,也表现得淋漓尽致。

譬如以树形、叶形命名的“娘仔伞”、“锯朵仔”,以茶树生长地形命名的“凹富后”、“石古内”,以人名而命名的“忠汉种”、“向东种”,以文化特色命名的“八仙过海”、“兄弟仔”等等。

凤凰山茶园,以凤凰水仙品种为主图/视觉中国

不可否认的是,潮州人取名脑洞有多大,做茶就有多认真:将茶树严格分类到每一株;把做青严格到每一下;让焙火严格到每一度……就像对美味食物的极致追求,潮州人将自身对喝茶的痴迷态度倾注于制茶每一个环节,让凤凰单丛不负“茶中香水”之称。

靠名字吸引人,靠品质留住人。这其中最为出名的便是“鸭屎香”,这个火到出圈的奇葩。

“鸭屎香”和“鸭屎”实际没有半点关系

摄影/顾嘉玮

滋味蜜甜醇爽的鸭屎香,具有独特的清雅花香,且香气高锐。它的名字由来,有人说是因为“状似鸭屎”,有人说源自它种在“鸭屎土”(黄土壤)里……在众多描述中,被提到最多的,便是为了防止被过度破坏,才韬光养晦地取了个奇葩姓名。

因此,“鸭屎香”和鸭屎并无半点关系,它本是凤凰单丛十大香型——黄栀香中的一个分支。

潮州人以株系与香型品质特征相结合,为凤凰单丛划分了十大香型。

凤凰单丛十大香型,风格鲜明均有对应香味参照设计/九阳

黄栀香,有点典型的栀子花香气。鸭屎香便是其中的佼佼者,它凭借“核爆炸式”的命名方式、独特高锐的清雅花香,与柠檬、蜜桃、芒果、牛奶等组合一起,在年轻人市场中成功“破圈”,让他们一旦尝试,就逃不过“哎呀,真香!”的定律。

如果用传统冲泡方式,鸭屎香又会有另一番魅力:其成茶干茶紧卷,呈乌褐色,有光泽,滋味醇厚,花香馥郁持久。清甜,鲜爽,回甘是它的底色;银花香,奶香是它的升华。作为乌龙茶,它香得特点鲜明,如果要踏入了解乌龙的门槛,鸭屎香绝对称得上一个合格且让人愉悦的“入门导师”。

鸭屎香正和所有爱茶人发生着不同的故事,在茶中寻找熟悉又挚爱的香气,就如同寻找一份生活的慰藉。

精选三大香型构筑你对凤凰单丛的美好印象

凤凰单丛的千姿百态中是潮州人洒脱不羁的性格。从古至今,潮州人的社交哲学由一杯茶开始。

在潮州茶桌上,谈吐可解闷,遇事可商量。每个商户都有一壶茶,静待顾客共品。

如果能有一位潮州本地人,带着你领略凤凰单丛的魅力,那么你对世间的美好的感叹又会加重一分。

林悠扬便是寻茶菌为你寻得的这位潮州茶人。他是非遗项目“潮州工夫茶艺”传承人。

潮州茶人林悠扬

这位“茶二代”继承了潮州“海明茶行”的经营,带着“守味”的理念,将茶进行艺术表达,“进阶”为如今坚守凤凰单丛茶的传统风味的潮州茶品牌“槚丛”。

摄影/顾嘉玮

凤凰单丛十大香型,风格鲜明均有对应香味参照,若要全部喝完,确实需要花大工夫。在这位正宗“潮州人”的推荐下,寻茶菌本次选取了十大香型中的三类代表,窥一斑而知全豹,或许能让你一睹潮州茶背后的魅力。

茉莉香

茉莉本是异邦舶来之品,但如今它清幽孤洁的香气却成为中国的“国民香型”。

槚丛茉莉香单丛茶,并非采用茉莉花窨制,而是因为成品茶冲泡时会冒出类似茉莉花的香气而得名。采自凤凰溪大水陂之边500米海拔的许宅村,轻火烘焙,清爽甘甜中夹带迷人的自然花蜜香。

这款茉莉香单丛茶入手门槛极低,性价比极高,可以作为你了解潮州茶文化的“第一站”。

姜花香

同样香味清新的,还有被许多人放于室内可作天然的空气清新器的姜花。

槚丛姜花香单丛茶,在凤凰单丛十大香型中也极具代表性。采自凤凰山核心产区800高海拔的庵角村,其干茶紧直,较纤细,色泽浅黄褐油润;内质香气清高持久,姜花香明显,微甜,味道鲜爽。一口饮下,似在凤凰山中坐观日落且待得一株姜花作伴。

鸭屎香

鸭屎香本是凤凰单丛十大香型——黄栀香中的一个分支。黄栀子花气味芳香浓郁,历来受百姓所喜爱,而鸭屎香中就有这种显著的香气。

槚丛鸭屎香单丛茶,采自凤凰山核心产区850高海拔的大坪村。它借着这个“核爆炸式”的命名方式、独特高锐的清雅花香,让人能清晰感知凤凰单丛的特征。同时,它与柠檬、蜜桃、芒果、牛奶等组合一起,更能迸发出别一样的风味,总之,就是逃不过“哎呀,真香!”的定律。

来源:地道寻茶记

如涉及版权问题请联系删除