布朗族是一个伟大、勤劳、智慧而又历史悠久的民族,总人口约6万人,主要分布在云南的保山、临沧、双江、镇康、永德、耿马、澜沧、勐诲等地区。芒景、景迈在澜沧县南部,距县城约70公里,北与惠民为邻,东南与勐海县相接,西与糯福相连,居住着布朗族、傣族等民族。这里地处亚热带地区,气候温和,雨量充足,土壤肥沃,分布着近万亩的栽培型古茶林。作者多次到芒景、景迈地区进行了考察。

一、布朗族“腊”的发现

据布朗族先人传说,“腊”(茶叶)是布朗族祖先在游猎生活时期在采摘野果、野菜活动中发现的“野茶”之一。当时人们是把“腊”当作“佐料”食用,布朗族称这类“佐料”为“得责”,至今人们上山干活有时带上一点冷饭和腌菜、辣椒和盐巴,吃饭时摘上一把“得责”蘸盐巴辣椒就可当菜了。远古的时候,布朗族祖先吃的食物大部分是生的、或是用火烧出来的野生动物肉,食用后体内比较热,疾病较多,吃了“得责”这种“佐料”后,自然觉得身体舒服一些、眼睛明亮、头脑清醒。

随着人们对“腊”的认识的加深,对“腊“利用越来越广泛,需求量也越来越大,到公元859年,“腊”的种植出现了较快的发展,从房屋周围种几棵开始不断向四周扩大,最后出现连片开垦,大面积种植的新阶段。人们把“腊”摘下来带在身上,劳累时就放到嘴里含着,用这样的方法来消除劳累,保养身体。后来又出现把”腊”摘回来,用锅炒、用手揉、用阳光晒干的加工方法。为了发挥“腊”的药性作用,后来人们喝“腊”的时候,先把“腊”放入小罐罐(布朗族称“国哦腊”)烤香,然后放水熬成汤来喝。这时期,“腊”便成为人们必不可少的普通饮料,不喝“腊”头就疼。布朗族中留传着这样一句话“上山不带饭可以,不带‘腊’不行”。随着社会的发展和进步,人们生产不断丰富,部落之间出现了物质交换的现象,从此“腊”成为布朗族与其它部落成员之间进行物质交换的主要产品,成了经济收入的主要来源,布朗族用“腊”换盐巴、换布匹、换生产工具等。据记载盂连街、勐养街都是芒景布朗族销售“腊”的主要市场。

二、芒景布朗族族源与古老茶园

据苏国文提供的资料显示,在远古的时候,布朗族和佤族同属一个祖先和部落,芒景布朗族实际上就是佤族或者前身是佤族,自称“阿娃”,最高首领叫“岩冷”,在唐朝以前居住在“勐猫壕发”(今瑞丽)和“绍英绍帕”(令缅甸佤邦)一带,经过几百年的迁移,从勐猫(瑞丽),途径畹町、邦瓦、安定,勐堆、盂定、耿马、沧源、绍英绍帕(缅甸)、西盟、孟连、勐马、勐阿、景栋(缅甸)、打洛、巴达、西定,最后定居于芒景。

据芒景缅寺木塔石碑傣文记载:芒景茶叶种植始于傣历五十七年(公元695年),距今已有1290多年的历史。据苏国文介绍芒景有3个碑,第1个是记录种茶历史;第2个是记录小乘佛教传入本地之事;第3个是记录历代头人和大佛爷之事。3个碑只有头人和大佛爷知道,并且其中1个碑现代人已不知立在什么地方,另外1个碑在缅寺底下,并且在“文革”中被破坏,但有关年代数据仍可认清。另有两本书专门记录芒景布朗族历史以及种茶之事,其中一本已流传至缅甸,另外一本在“文革”中被烧。据传说这两本书由头人掌管,一年看一次,头人看,其他人不能看,年长的人可以听,一般人不能听。关于种茶之事,最初生长于该地的是“野茶”(实为栽培种普洱茶),布朗族先民经过驯化后就成了“家茶”,其驯化的方法是将茶树砍断,并连续3年施火烧灰肥后即可成“家茶”,其面积原有8000多亩。据布朗族老人介绍,关于大茶树现存的两棵(直径分别分50cm和40cm)不算大,更大的有两棵,其中一棵于1956年被砍,地点在芒景;另一棵是最大的,在景迈寨子里,1976年被火烧死。作者到古茶园实地考察结果,茶树直径多在10--30cm之间,树高2--4m,树态衰老,树上长满“螃蟹脚”和多种寄生植物。古茶林原有8000多亩,近几百年来当地布朗族和傣族连年种植,目前总面积已达万亩。

三、芒景布朗族的茶叶加工及其产品

解放前,芒景布朗族茶叶加工的产品有以下几种:

1、“干绿茶”,布朗族称为“腊告”。是用锅炒,手揉,利用阳光晒干的茶叶,相当于现代晒青绿茶的做法。

2、“大粗叶茶”,布朗族称为“腊“,是用茶树的老叶子,用锅炒黄后再晒干。

3、“糯米香茶”,布朗族称“腊贺”,是用干绿茶中加入糯米香叶窨制而成,相当于现代花茶的制法。

4、“小雀嘴尖茶”布朗族称“腊各信”,采摘较嫩的茶叶,用锅炒黄后,再用阳光晒干。由于芽叶幼嫩,加上未经揉捻,故干茶白毫特多。这种茶是高档茶叶,1950年布朗族头人苏里亚参加新中国成立后的首批西南少数民族参观团赴京参观学习,送给毛主席的茶就是这种茶。

5、“团茶”,布朗族称“腊广”,将茶叶用锅炒熟、再把水分捏干,装入小口袋压成圆型、用蒸笼蒸,再晒干。有点类似现今蒸压茶(沱茶)的做法。

据有关资料记载,景迈、芒景古茶山所产的茶叶,自元代起就销往缅甸、泰国等东南亚国家,还用马邦驮到普洱进行交易。公元1728年清王朝在思茅设立总茶店,垄断茶叶,种茶人民“百斤之价,只得其半”,“文官责之以贡茶,武官挟之以生息”。现代景迈、芒景以至惠民乡等地是重要的普洱茶产地。景迈茶山有其独特的地理环境,所产的茶叶对人体具有特殊的保健功能,生活在景迈、芒景地区的傣族、布朗族长寿老人较多,七、八十岁牙齿完好,眼睛明亮,耳力清楚,生活可以自理,全国第四次人口普查时还能回忆起过去的许多事情。喝了景迈、芒景茶可以延年益寿。作者重点考察了景迈、芒景古茶林中较大的两株,其中1号古茶树,树高4.3m,基部干径50cm,树幅6.3m,离地面55cm处分出1支枝干,直径分别为39cm和24cm;1号古茶树树高5.6m,基部干径40cm,树幅5.8m,寓地面77cm处分出2枝,直径分别为33cm和18cm。叶长14cm,叶宽5cm。椭圆形,叶面平展,叶脉12--15对。芽长3--4cm,茸毛多。花冠直径4.8cm。花瓣乳白色,5---6枚,花柱长1.5cm,柱头三裂,裂位1/4—1/5。花丝140--170枚。种子直径1.2—1.5cm,粒重为1--1.6克。据测定茶多酚的为25%,水浸出物46%。

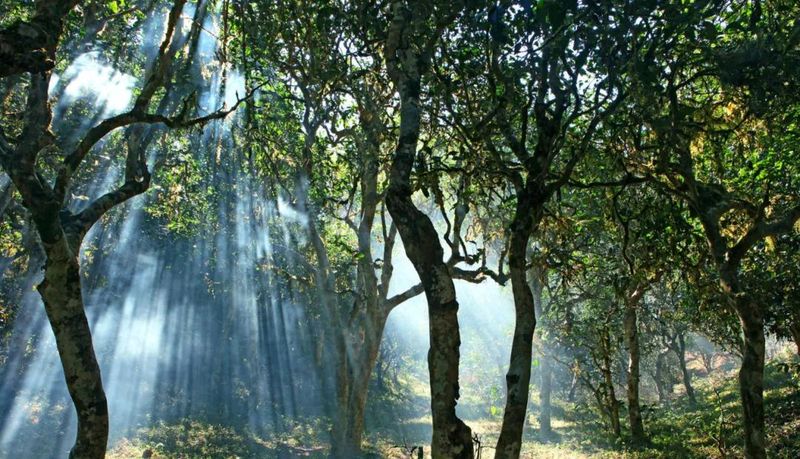

景迈、芒景屑亚热带地区,土壤为酸性红壤,土壤肥沃,雨量充足,古茶林与高大常绿阔叶林交错生长。古茶树为单株,株距2--4m,行距3--6m。古茶树直径多在10-30cm之间,少数在30--50cm,也有树龄在几十年以内的茶树,茶树为乔木树型,树态衰老,人为砍伐或干预茶树生长痕迹明显,多数茶树上长着“螃蟹脚”和多种寄生植物。

四、景迈、芒景古茶林的价值

景迈、芒景万亩古茶林是布朗族先民濮人驯化栽培茶树的遗物,它具有两方面的价值。

其一,它证明了最先种植云南大叶茶树的确系布朗族和德昂族的祖先——濮人。濮人是云南最早的土著民族之一,居住在元江以西,元江古称“仆水”,因“仆族”而得名。元谋猿人和云南各地旧石器遗址的发现表明,在人类童年时期,云南境内就有原始人群活动,遍及全省的新石器文化,就是自古以来云南居住民族众多的反映。

毛泽东同志指出,我国“汉族人口多,也是长时期内许多民族混血形成的”。云南周围羌、濮、越三大族群,经过几千年的分化,发展成许多族系,濮人已分化成“朴子”和“望”两族,前者形成今天的布朗族和德昂族,后者形成今天的佤族。《云南各族古代史略》一书说,“布朗族和崩龙族(现称德昂族)统称朴子族,善种木棉和茶树。今德宏、西双版纳山区还有一千多年的古老茶树,大概就是崩龙族和布朗族的先民种植的”。据调查,云南有不少古老茶林,历代传说确系濮人所栽植,如德宏莲山大寨背后有野生茶30万株,竹山寨有90万株,瓦幕发现2万株野茶,系前人崩龙族所栽,属栽培型茶树。勐海南糯山爱尼族茶园,是前人蒲满族(即布朗族)所栽(爱尼族从墨江搬到勐海南糯山,迄今已有57代,在爱尼族搬来南糯山以前蒲满族已在南糯山种植了茶树)。各种史料分析,云南的濮人确实是云南最早利用茶栽培茶的民族。目前在云南发现栽培型大茶树的地方,历史上大多数都是濮人居住过的地方,濮人最初种茶的年代已无从考证了。

其二,它为茶树起源于云南提供物证。张顺高(1994年)提出山茶科植物最初产生的具体地点是大理一洱源一剑川一石鼓一兰坪一云龙一水平这个澜沧江与金沙江相夹的滇西盆地北段山坝交接的边缘。它的北部是巴颜客拉古陆高地,西部是古太提斯海,东南部是干旱热带亚热带,当时喜马拉雅运动尚未开始,两江之间均为平地,相距几百公里,金沙江向南流人洱海,这里具备山茶科植物起源的三个条件,即裸子植物繁茂、稳定的陆地和湿热的气候。山茶科植物早期的属种形成后,原始茶种始由起源中心向四方——首先是向南自然传播,南缘可能到达生态条件稳定,具有保存原始种环境条件的临沧、思茅、西双版纳一带,这些地区至今仍生长着各种类型的大茶树,如镇沅千家寨2700年的野生大茶树(属老黑茶种);勐海巴达1700年的野生大茶(属大理茶种);澜沧邦崴过渡型的1000年的大茶树;勐海南糯山800年的茶树王(普洱茶种)和景迈、芒景几百年的大茶树(属普洱茶种)。

上述大茶树分布地区即是茶树的传播中心,茶树由传播中心向四周扩散、自由传播,与原产地毗邻的云南其它地区和云南周边省区先后发现无以数计的野生、半野生或栽培型的大茶树。景迈、芒景古茶林在所发现栽培型古茶林中茶树数目最多、面积最大,茶树个体年龄相对较大,是栽培种普洱茶古树的代表,可与南糯山茶树王并列,在云南的其它地方看不到如此规模的普洱茶种的古茶林,景迈、芒景古茶林可能是云南大叶种的正宗的原变种,三种类型的大茶树的发现,证明了茶树起源与驯化栽培在地理上同源,对茶树起源,茶树驯化生物学,民族植物学均具有十分重大而深远的意义。

“茶者,南方之嘉木也。”中国是茶的故乡,是茶的发源地和原产地。

云南是世界茶树原产地的中心地带,拥有1700多年历史的古老茶区,是世界公认的普洱茶发祥地之一、著名的“茶树王之乡”。境内有曾经存活1700多年的野生型“古茶树王”,并保有800多年的栽培型“古茶树王”以及保存至今3200公顷百年以上栽培型古茶树和多个大面积野生型大茶树居群。

普洱景迈山古茶林文化景观,位于云南省普洱市澜沧拉祜族自治县惠民镇东南部,距普洱市区237公里,距澜沧县城70公里。

约公元10世纪,布朗族和傣族等先民迁徙至景迈山时发现野生茶树,于是在森林中建寨,在村寨周围人工栽培茶树,并通过长期探索逐步认识到普洱茶树的生长特性,形成了智慧的林下茶种植技术。

茶树不施化肥,不洒农药,主要靠自然落叶和草本层提供营养,靠群落的生物多样性来防治病虫害。它们和土地垂直利用技术、传统聚落建设技术一起,使得世居民族能够最高效又最可持续地利用这里的自然资源,是世界农业文化景观的精华,人类传统聚落和土地利用的杰出范例。

▲古茶林中的傣族民居

【布朗族的传说】

一片树叶的故事

“每年3月,云南景迈山芒景村的苏国文都要和家人一起赶制春茶。茶青,来自景迈山的古茶园,这是制作云南普洱茶的上好原料,苏国文和族人们一样,都相信自己是茶神的子孙。苏国文和他的族人世代居住在云南南部的原始森林中,冰川纪,青藏高原阻挡了致命的寒流,它的东南边缘成为地球上古老物种的天堂,最早的茶树就生长在这片原始森林中,人类与野生茶树之间的亲和故事,在千百年的口口相传中,渐渐被演绎为神话,凝聚成这片森林中众多民族的共同记忆。”

▲苏国文

2013年11月18日,央视纪录频道推出的中国首部全面探寻世界茶文化的纪录片《茶,一片树叶的故事》,让更多的人认识到了布朗王子、布朗族文化拯救传承者苏国文。

布朗族,原自称巴朗,古代濮人的后代,云南最古老的土居民族之一。据史料记载,布朗族最初居住在滇池周围,后来由于北方的民族不断大量往南迁徙,布朗族被迫向南迁徙。

“我家是世袭头人。很早以前,可能有七八百年都是这样来的。现在没有头人这个说法了,但是民间还存在这个概念。所谓景迈山,由两个行政村组成,一个是景迈村,以傣族为主,一个是芒景村,以布朗族为主。布朗族这边还有6个寨子,大概有680多户、2800多人。我不单做茶,整个布朗族文化的方方面我都在牵头。”苏国文说。

▲航拍景迈山

9月下旬的一个午后,红星在由苏国文亲自打造的帕哎冷寺见到了八旬的他。苏国文告诉红星,布朗族的茶文化跟其他民族的茶文化不同,因为茶叶曾经挽救过布朗族人的生命。

相传,布朗族在东汉末期从滇池周围迁徙途中遇到了瘟疫,那个时候没有药,整个族群面临灭绝的困境。有一个祖先快要病逝的时候,无意间从树上摘下一片叶子含在嘴里慢慢就睡着了,过了很久醒过来,发现疾病消除了,就赶紧告诉同胞。于是,其他族人就都学那人往嘴里含树叶,过了一段时间,整个族群的疾病都消除了。

▲航拍景迈山

当时,布朗族把所有树叶都称为“啦”,由于消除疾病的树,叶子与其他树不同,具有特殊功能,可以治病、消除疲劳,所以为了进行区分,布朗族先人便将其称为“腊”,并一直沿称至今。

“从那个时候开始,布朗族就对茶叶产生了很深的感情。后来每到一个地方,第一件事就是要找到茶树,找不到茶树就不停下来。大约在东汉末年时期,最后一部分族人在景迈山停止了迁徙的步伐,并进行了人工大面积种茶,景迈山种茶历史的起点就从那个时候开始。”苏国文表示。

▲景迈古茶树摄影谭春

作为芒景布朗族最后一位世袭土司苏理亚的儿子,苏国文长大后在澜沧县教小学语文,教书育人25年,此后又在教育局行政岗位工作15年。2004年,苏国文从工作岗位上退休,回到村子里定居。

“父亲临终前托付给我三件事,要我恢复继承好布朗族的文化。当时村民听说我快要退休了,就要求我回来。我统计了村里懂史料的老人,只剩下6位,最小的都已经83岁了,就采取了果断措施——把退休申请交上去,还没批准我就回来了。组织部后面还把我找回去骂了一顿。但最后他们又收回了批评,觉得我当时的做法是对的。”

2004年的芒景村仍以种粮为主。由于茶叶没有市场,古茶园长年缺乏维护,杂草比茶树还要高,它们吸食了大量的养分,导致部分茶树缺乏光照通风,叶子枯黄,面临病死的危险。更让苏国文忧心的是,村民为保证吃饭和收入,以毁林的方式来种植粮食和经济作物,甚至有人砍伐森林烧柴,卖给外面的人。

“不能这样干。”苏国文告诉村民要解决粮食问题的想法是对的,但不能以毁林为代价,祖先上千年留下来的东西是绝对不能去破坏的。

当时,市场上普洱茶的概念只有老茶和新茶之分,古茶并没有现在如此高的认可度。由于古茶叶子又黑又大,显得比较粗糙,人们反而更倾心于外表更加俊俏的台地茶。

“实际上这个古茶,在茶类中应属于最好的茶之一,过去我们祖先用这个茶来做药的。我当时慢慢开始宣传古茶,后来社会上就知道景迈山还有古茶,这个是原生态的。”

苏国文告诉记者,2005年左右景迈山古茶一公斤干茶价钱差不多在56元,2007年在商业的炒作下曾一度猛涨到七八百一公斤,但很快价格下跌,最低时曾卖到18元都没人要。那个时候大家种茶的心气一下子就下来了。

“当时我给老百姓说,不怕,不是茶的问题,这是人为的问题,时间不会长的。到2010年的时候(茶叶价格)又好起来,慢慢就稳步上升,后来大家都信服我,认为我说的对。”

在苏国文看来,“在发展中保护,在保护中发展”是景迈山古茶林的唯一选择。景迈山的茶叶品质,正是源于茶树是在万亩丛林中生长,如果这个生态系统被破坏,那将与其它地方的茶变得一样,没有区别。

“要保护好古茶园,这个是祖先留下的遗产。有价也好没有价也好,都不要破坏它。因为它是我们种茶的历史见证,是我们人工种茶的活化石,历史文化价值是永远存在的。对于古茶园,原来我们把它的经济利益放在第一位,现在是把保护放在第一位,把经济利益放在第二位。”这是苏国文对布朗族人的告诫。

▲景迈山古茶园,布朗族民众在采茶

【保茶还林】

摒弃“高产密植”改善茶树生态

历史上,傣族、布朗族等世居民族认识茶树生长习性,利用自然生态系统,直接在森林中育茶种茶,使茶林呈现出“乔木层—灌木层—草本层”的立体群落结构,其中灌木层为茶树主要分布层,并因人工干预形成茶树优势群落。这种林下茶种植方式,不但有利于调节森林空气湿度,而且形成了更多漫射光来促进茶树生长。

▲航拍景迈山

在景迈山,除了茶树外,这里的生物多样性也非常丰富,长尾单室茱萸、篦齿苏铁、翠柏、红椿、毛红椿、合果木、滇南风吹楠、三棱栎、黑黄檀、大叶木兰、中华桫椤、苏铁蕨、金毛狗、金荞麦等14种中国重点保护野生植物就和茶树生长在同一片土地上。

观测数据显示,古茶林内共记录种子植物125科、489属、943种和变种,观赏昆虫16种,陆生脊椎动物187种,哺乳动物22种,鸟类134种,经济昆虫21种。

▲景迈山古茶林

长期以来,澜沧县高度重视景迈山的保护管理工作,先后制定出台了系列地方性法规,从立法层面加强对景迈山的保护管理。2015年,澜沧县将《澜沧拉祜族自治县人大常委会关于景迈山保护的决定》上升为条例,制定了《云南省澜沧拉祜族自治县景迈山保护条例》,进一步加强对普洱景迈山古茶林、传统村落等自然、人文景观的保护管理和为普洱景迈山古茶林申遗工作提供更强有力的法律保障。

▲景迈山芒梗村

芒埂位于景迈山东北侧,村落中心由相邻的萨迪寺、芒埂寨心以及萨迪冢共同组成,是以傣族为住聚居的村落。村小组长岩玉砍平日除了照顾茶园,还尤其重视对除茶树以外的古树进行保护。采访期间,岩玉砍带领记者依次查看了村子里数棵上百年古树,检查它们的病虫害情况,并做好观测记录。

岩玉砍告诉记者,村落里的古树对整个景迈山的环境保护作用不容小觑,应当避免人类活动对它们进行的破坏。但具体到古茶园里,情况又有所不同。在岩玉砍看来,茶园里的树并不是越繁茂越好,否则会影响到茶树的生长。

▲景迈山

“有些大树的树冠比较矮,会造成茶叶的光合作用不好,在我们看来有必要进行适当的修理。像酸枣树和栘依这类树,茶叶生长的时候它们的叶子刚好脱落,而红毛树、栗树这种一年四季都不掉叶子的,会遮挡阳光,影响到茶树生长。”岩玉砍说。

事实上,植物生长过于密集容易导致缺乏光照和通风,影响其生长。而林下茶种植方式则以乔木层-茶树层-草本层的立体群落结构为茶树创造理想的光照、温度和湿度等生长条件,具体来说上层乔木层主要生长茱萸、木荷、栘依、红椿、榕树等高大乔木;中层灌木层以茶树为优势种,同时分布有樟树、杜鹃花科等植被;下层草本层为禾本科和蕨类、药材、野生蔬菜等植被。

景迈山曾于20世纪60年代至90年代试种密植高产的台地茶园,但在2007年后将其改造为延续林下茶种植传统的生态茶园。

“2007年的时候普洱茶出了泡沫经济,但我认为种台地茶是不能长久的。台地茶的种植方法与我们的古茶不太一样,采取毁林的方式来种茶,高产密植。而且这样的种植方式不施肥不打农药是不可能,所以当时我就提出来,要把高产密植的茶叶拿掉。”

苏国文当时提出的口号是“保茶还林”,对所谓“高产密植”的茶树进行生态改造,将每株茶树原来紧密的距离调整到至少两米以上间距,极大改善了茶树通风、采光和养料的问题。为此,他还曾在自家园子里做实验,移植来的茶树经过20多年的培育,做出来的茶叶在口感上甚至比一些古茶树口感要更好。

▲景迈山古茶林

【景迈山的未来】

“要像爱护自己的眼睛一样爱护茶树”

“我们的祖先,他在临终的时候,给我们留下这样一条遗训,我要是给你们留下牛马,怕遭自然灾害死光,要给你们留下金银财宝,你们也会吃完用完的,就给你们留下这片古茶园和这些茶树吧,让子孙后代取之不尽,用之不绝,你们要像爱护自己的眼睛一样爱护它,一代传给一代,决不能让它遗失。”在纪录片《茶,一片树叶的故事》第一集结尾时,苏国文说起了布朗族祖先的遗训。

▲景迈大寨

“景迈”在傣语中意为傣族迁徙而建的新城或新寨。据史料记载,景迈傣族头领在狩猎过程中追寻一只金马鹿来到景迈山。景迈大寨是傣族先民迁徙到景迈山后的第一个部落聚住点,也是景迈山傣族首领居住的地方,处于整个景迈山对外的交通枢纽。

每年7月中旬至10月,是傣族的关门节。关门节开始后,为集中精力从事生产劳动,青年男女不得进行谈情说爱和嫁娶活动,也不能起房建房。村民都必须投入到繁忙的生产劳动,安心生产。

▲爱论(右一)

时值9月下旬,对于景迈山上的村民而言算是一年中的难得的清闲时节。由于秋茶的采摘量相对春茶要少很多,景迈大寨的村民爱论在自家二楼的茶室冲泡古树茶与邻家姐妹聊起家常。爱论是邱菊的傣族名字,景迈山傣族在漫长的历史生活中,依茶为生,创造了丰富多彩且极富地域特色的茶文化。

“我也去过其他茶山,但给我感觉都没有这里好。我爸爸说景迈山的茶叶好喝是因为有像沉香树这样名贵的树种。我觉得与这里的古树、土壤和阳光都有关系吧。鲜叶品质最好的还是大平掌。”爱论说。

爱论提到的大平掌古茶林,位于景迈大寨南部,面积约200公顷,是景迈山上唯一个位于山顶盆地的古茶林。那里有傣族祭祀的茶神树,还有10余棵树龄600年左右的茱萸树。在爱论看来,景迈山的茶香气突显、山野之气强烈,有一种独特的兰花香。

茶农们最知道这茶香的来之不易。傣族姑娘南共(音)今年32岁,汉族名字叫刀艳红。她家是寨子里最早做茶的那一批村民,儿时的记忆中,父母每天都在做茶。刀艳红告诉记者,景迈茶以前不怎么出名,那时茶叶也不贵,父母靠卖茶一年就只能赚一两千元。

▲景迈大寨

“茶山还是很辛苦,不像外面说的那样,说什么茶山都是土豪,觉得我们在茶山有很多茶,生活起来比较轻松。其实茶山的养护很重要,我们这边又不能施肥不能打农药,每天都要拿着锄头去除草,还要修理下枝条。请工人的话成本高,茶园主人一般都会亲力亲为。父辈那时候交通不便,上山采茶要靠走路,不像现在可以骑摩托车。”

2010年,在北京学工商企业管理的刀艳红面临抉择。考虑到父母年纪较大,弟弟妹妹还在上学,加上家乡茶产业的发展,刀艳红放弃了都市生活,回到了景迈山打理自家三十四亩茶园。

春季的采茶时节是刀艳红一年中最忙碌的时候。每天清晨不到6点,她就要起床做饭。7点之前送工人们上山采茶。春茶比较抢手,需要很多工人,刀艳红一边查看鲜叶采摘的情况一边提前联系客户。到中午12点左右,又把采摘好的鲜叶拿回来萎凋,到傍晚开始加工制茶。整个忙碌的过程一直要持续至7月。

“山里面这段时间算是比较闲,因为秋茶(做的)比较少。最忙的时候就是三四月份,整天都是忙来忙去的,饭都没时间吃。我们是合作社嘛,会去收社员采摘的鲜叶,自己家的也要去采。我家有三四十亩茶园,每天一睁开眼睛就感觉要往茶园里面去跑。”刀艳红告诉。

统计数据显示,2019年景迈村农村经济总收入为8386万元,2019年是2014年的2.35倍;2019年人均纯收入为13467元,是2014年的2.83倍。2019年芒景村农村经济总收入为10507.17万元,是2014年的3.7倍;2019年人均纯收入为13344元,是2014年的3.02倍。

▲苏国文

如今,年近80岁的苏国文愈发感到时间的紧迫。这些年他虽然做了很多工作,但觉得每前进一步都是很艰难,担心自己来不及最终完成。他将希望投向了年轻人的身上。

“我认为真正要建设好景迈山,还是要靠青年人,每一个时代青年人都是主力军。我觉得现在的青年人他们很聪明,但缺乏一些必要的智慧。这个智慧就是不仅要为自己考虑,也要为整个民族考虑;要为时代考虑,也要对历史负责。他们要做的工作还有很多。”苏国文说。

来源:红星,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

18日清晨,古朴静谧的景迈山上,被森林与古茶林环抱的芒景村在翻腾的云海中若隐若现。古稀老人苏国文点燃家里的火塘,烤煮一壶清茶,来到布朗族“茶祖”帕哎冷塑像前,敬献上一杯普洱茶,“告祭‘茶祖’,景迈山申遗成功了,我们会永续保护好古茶林。”

9月15日,云南普洱景迈山茶农在古茶林里采茶。中新社记者 刘冉阳 摄

景迈山位于中国西南边陲的云南省普洱市澜沧县,布朗族、傣族、哈尼族、佤族、汉族5个民族世居于此。北京时间17日晚,中国“普洱景迈山古茶林文化景观”被列入《世界遗产名录》,成为全球首例茶主题的世界文化遗产。

布朗族是景迈山古茶林文化景观的主要缔造民族之一。今年77岁的苏国文出生在景迈山芒景村,一生从事教育事业的他曾助澜沧县近10万人识字认字。

“父亲临终前嘱托我,一定要恢复和继承好布朗族文化。”苏国文其父苏理亚是景迈山布朗族最后一位世袭头人。苏国文在2004年退休后,从澜沧县城回到家乡,完成父亲的遗愿。

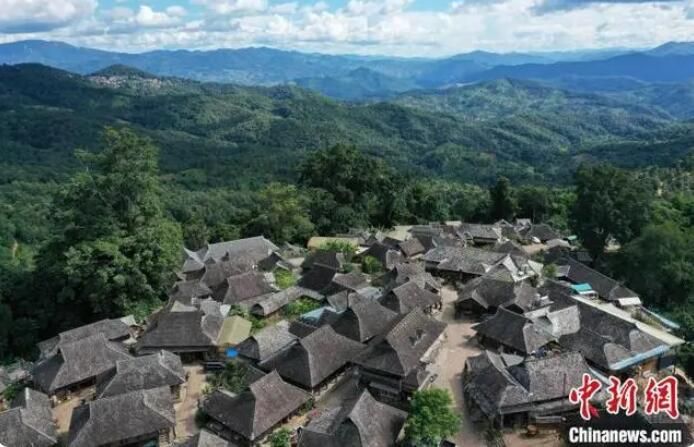

9月16日,云南普洱景迈山布朗族芒景村翁基小组(无人机照片)。中新社 记者 刘冉阳 摄

当时,景迈山布朗族文化保护传承并不理想。苏国文统计了村里懂史料的老人,只剩下6位,年龄最小的已经83岁。“我立刻召集老人们开会,记录整理下老人口述的史料和文化。”

2005年,苏国文无意中在与澜沧县接壤的缅甸边境地区发现以布朗文编撰的《芒景村志》《布朗族大事记》等古籍。他欣喜若狂,用近一年时间,全部抄录,带回景迈山。

2006年,他在芒景村寺庙中,寻到有1000多年历史的布朗族古碑。他如获至宝,一小块、一小块地搬回家,认真清理,精心拼接,并将之作为历史见证竖立在芒景村。

9月16日,云南普洱景迈山布朗族村寨中的一块茶叶浮雕。中新社 记者 刘冉阳 摄

“芒景村的布朗族文化,是景迈山古茶林文化的重要组成部分。”近20年来,苏国文全身心投入到布朗族文化挖掘和传承之中,先后编写《芒景布朗族简史》《布朗族与茶》等书籍。其亲手修建的布朗文化园中,陈列着茶祖塑像、传统压茶工具、祭祀所用的面具、古老的布朗族日历等,现已成为人们了解当地布朗族历史和茶文化的重要资料。

此外,在他和村里人共同努力下,芒景村于2006年恢复了布朗族传统节日“山康茶祖节”“开门节”“关门节”,布朗族的“茶魂”理念逐步复苏,每家茶林中都设一棵茶魂树,作为自家的茶神予以祭祀。“茶有魂,茶人有敬畏,制作的茶叶方有精气神。”

如今,苏国文已是云南省级非遗项目“普洱祭茶祖习俗”传承人,他说“景迈山的茶祖信仰是祖先崇拜和自然崇拜的结合。”

千年前,布朗族首领帕哎冷带领部落迁徙到景迈山时遭遇瘟疫,被当地茶树叶所救,遂在此定居,并率族人到森林中找回野生茶苗、茶籽,在寨子周边种植,驯化野生茶树,开创了延续至今的林下茶种植传统。

9月16日,云南普洱景迈山布朗族人在火塘边制作烤茶。中新社 记者 刘冉阳 摄

“帕哎冷留下遗训:要留下牛马,怕遭自然灾害死光;要留下金银财宝,也会吃完用完;就留下这片肥沃的茶林,让子孙后代取之不尽,用之不竭。”苏国文说,布朗族把帕哎冷尊为“茶祖”,每年四月礼祀,献上一年中最好的春茶,在茶魂台呼唤茶魂,祈求茶祖保佑茶林村寨。“茶叶,自古就是我们主要经济来源。如今景迈山年人均纯收入约2万元人民币,其中90%来自茶叶。”

茶祖祭祀连接着景迈山人的过去、现在和未来,是景迈山维持社会秩序与强化茶农道德规范的传承。苏国文说,“我们要在祭祀仪式上兑现对茶祖的承诺,对祖先神和自然神宣誓:保护好古茶林生态环境,保证不让个人信誉蒙受污点。”

9月15日,苏国文站在由其策划绘制的布朗族历史墙壁绘画前。中新社 记者 刘冉阳 摄

景迈山人利用山地环境、生产生活和生态用地空间合理分布,经由祖祖辈辈的建设,形成了“山共林、林生茶、茶绕村”的景迈山古茶林文化景观。

近年来,苏国文每月15日坚持在景迈山开设茶文化课堂,为当地人讲授景迈山古茶林文化的历史、内涵、价值等。2016年联合国教科文组织特别表彰其为农村社区学习中心(CLC)建设、促进终身教育和终身学习发展作出的重要贡献。

“只有认识到我们与茶的历史文化关系,才能像保护眼睛一样,保护好景迈山古茶林文化景观。”苏国文说。(完)

来源:中新社记者 缪超,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除