回望40余载历史文化名城保护工作,10余载传统村落保护工作,为加强全省城乡历史文化保护传承,云南省先后出台了《云南省政府办公厅关于传统村落保护发展的指导意见》《云南省"十四五”城乡建设与历史文化保护传承规划》《云南省住房和城乡建设厅等12部门关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施方案》等政策文件,编撰《云南传统村落丛书》,通过构建法律法规体系、完善纵向保护工作机构、加强顶层政策设计、建立保护管理机制、制定保护技术规范、树立保护传承案例等工作手段,逐步构建了保护内涵丰富、对象分类科学、管控措施有力、工作成效明显、云南特点突出的城乡历史文化保护传承体系,走出了一条独具特色的历史文化名城和传统村落保护发展道路。

本期”新”生向前云南十城二十村保护工作系列报道,带你走进藏在千年古茶林深处的芒景村,云海之上,饮普洱生香。

从千年前古茶树上摘一片鲜叶

滋养着布朗人的茶香从东汉末年飘入现代生活

山、茶、寨融合发展的生态文化

是芒景村万家灯火里的杯中茶

一、人因山而生/关键词:沿袭、生活

走进芒景村,大山与村落、茶树与房舍、森林与茶人相伴相生。

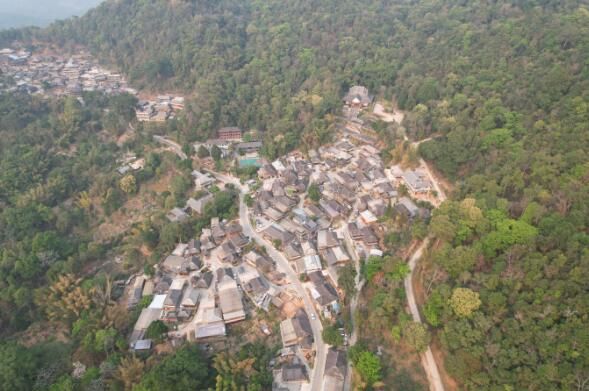

芒景村是位于澜沧拉祜族自治县惠民镇南边的一个布朗族村落,地处“景迈千年万亩古茶园”核心地带,地理位置优越,有澜沧“南大门”之称。

村寨依山而建,建筑鳞次栉比,呈南北长,东西窄的带形结构。

芒景村集芒景村集自然景观、传统文化、民族特色文化于一身,村落的整体风貌、传统建筑保存较完整,2013年被纳入第二批中国传统村落名录。

村落坐落在景迈山半山腰较为平坦的缓坡上,四周古茶环绕,周边生态环境优美,朝看云海日出,晚看落日云霞。

村中民居多属杆栏式建筑,底层架空,屋顶挂瓦。村内主要道路沿茶山等高线将村落分东西两片,受地势影响,民居间多用台阶连接,街巷呈“鱼骨状”分布。

布朗族传统的干栏式建筑被当地人俗称“竹楼”,分为上下二层,楼上住人,一侧设有阳台,门口设有木梯,楼下放置舂米用具、干柴及其他杂物。

建筑材料只用竹子、木材、石头和块瓦,当地人介绍,这样的建筑结构最适用当地的亚热带潮湿气候。

有记载的布朗族历史,最早可以追溯到东汉末年。在他们的传说里,布朗先民原本居住在“农当农写(谐音)”(今昆明滇池周围一带),为避战乱先民们向南迁徙,在漫长的迁徙过程中,遇到了一场无法战胜的疾病,是通过口含茶叶的方式将其化解,种族基因得以延续,布朗人就这样与茶结下“生死之交”。

在之后的迁徙途中,布朗人把寻找发现新的茶树作为族人的一种历史使命来对待,并给茶取了一个特殊的名称“腊”。先民们一路迁徙景迈芒景一带,看到这里原始森林密布、土地肥沃、气候温和、水源丰富,且山上有很多布朗人到处寻找的茶树(腊),便在此安家,繁衍生息。

《布朗族言志》记载景迈山古茶林的驯化和栽培迄今为止已有1840多年历史。

在景迈山布朗族史书《奔闷》中记载,帕岩冷是布朗族先民的首领,也是景迈山驯化、栽培普洱茶古茶的茶始祖。千余年间,来自布朗族、傣族等民族的先辈们在这里发现并驯化种植了这片万亩古茶园,寨子也逐渐兴起。

村里的老人这样告诉记者:“叶怎么落寨子就怎么起,树根怎么长路便怎么走。”他们世代生活居住在这里,创造了传统村落,守护着村落,更被村落养育和塑造着。

村落屋顶的装饰受茶文化影响,呈现出“一芽两叶”的风格。

一幢幢木质结构的民居,斑驳的木柱门板、长满青苔的屋瓦,无一不诉说着这座寨子久远的历史和古拙感。

景迈山有14个寨子,早在2013年,其中的翁基、糯岗、芒景已被列入第二批中国传统村落名录。另外,当地针对不同的传统民居,按照建筑保存程度分为F1、F2等类别,进行分类保护,传统风貌得以延续。

2022年普洱市澜沧拉祜族自治县入选云南省省级传统村落集中连片保护利用示范县,获省级奖补资金1000万元。2023年4月,根据《财政部办公厅住房城乡建设部办公厅关于组织申报2023年传统村落集中连片保护利用示范的通知》(财办建〔2023〕8号),普洱市澜沧拉祜族自治县入选为国家级传统村落集中连片保护利用示范县,并获得中央财政示范奖补资金5000万元。

近年来,随着传统村落保护与利用工作的不断推进,澜沧县以发掘非遗文化保护传统建筑、环境整治为着重点,充分发挥景迈山核心资源优势,构建“一核辐射、多点串联”的澜沧传统村落集中连片保护利用结构,使传统村落连点串线成面,实现资源规模化、多元化。

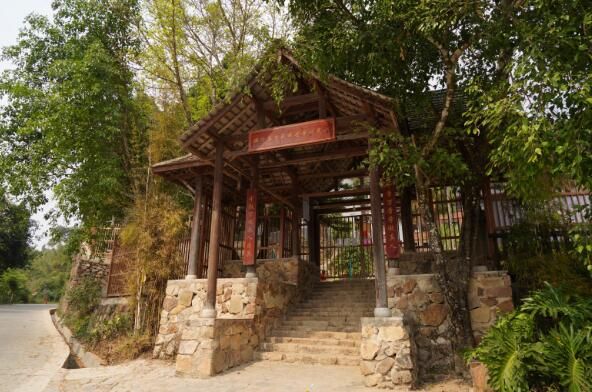

石头垒成的花园上,生长着郁郁葱葱的植物,既有自然的朴拙,又有设计的美感。

景迈山上的村民说,曾经的村落低矮破旧,政府部门在保留原有风貌基础上进行修葺,让人们的居住环境大幅提升。据悉,自2016年以来,澜沧县共完成了7个传统村落的规划保护方案编制,进一步加强对辖区内传统村落的落保护和发展。2016年实施惠民镇芒景村传统村落环境综合整治工程,共投入资金100万元,2019年投入资金553万元,加大人居环境整治,提升古村落人居环境条件。

现在,景迈山的传统民居依旧保留着古朴的韵味,道路、供水、垃圾和污水治理等基础设施建设得到加强,群众的居住条件随着传统村落保护同步得到改善。

“寨子保护好了,当地政府立足古茶资源和布朗族文化,推动乡村旅游发展,引得大量游客前来参观,在今年春节期间,自驾到景迈的车辆日均达3000余辆。”惠民镇副镇长李学辉说。

2008年,布朗族弹唱列入第二批国家级非物质文化遗产名录。2019年,布朗族传统舞蹈被列入市级非物质文化遗产保护名录。

完美融入了传统布朗族建筑特色的芒景村小学。

近年来,澜沧县依托非遗文化,调动当地非遗传承人,将非物质文化遗产传承与乡村少年宫建设有机结合,让非遗文化代代相传,在芒景村小学,每周三下午学校会组织师生,一起学习跳布朗族传统舞蹈。据了解,截至2022年,全县共有26所乡村学校少年宫,其中,中央项目14所,省级项目7所,市级项目5所,乡镇覆盖率达100%。主要开设摆舞、芦笙舞、竹筒舞、象脚鼓舞等非遗文化课程,让非遗文化的传承从基础教育开始延续。

不迎合外来者对于遗产地“传统”和“原生态”的想象,传统风貌、村落功能和居民的生活方式延续不变。

村民种植茶树、守护茶山、建设家园,传统的布朗民风沿袭至今,千年前的芒景古寨仿佛从未改变。

二、山因人而灵/关键词:保护、变迁

2013年,“云南普洱”被世界茶叶委员会授予“世界茶源”的称号。

普洱景迈山古茶林是目前发现面积最大、保存最完好、年代最久远的人工栽培型古茶园,被世界茶文化研究学者誉为人类最早开发利用茶叶的“茶树自然博物馆”“世界上保存最完好的人工栽培型古茶园”“茶叶天然林下种植方式的起源地”。

茶是景迈山居民的主要经济来源,也是景迈山栽培时间最早、面积最大的农业经济作物。茶塑造了景迈山独特的文化景观,山滋养着茶树,茶养育着人,人护着山,谱写“人与茶和谐共生”的“活态”示范。

2013年被列入中国传统村落名录的芒景村,是传统村落在“保护优先”与“创新活化”之间寻求平衡的一个缩影。

因景迈山文化景观的特殊性,在2022年出台的《普洱景迈山古茶林文化景观遗产保护管理规划》,就囊括了《芒景上下寨展示利用方案》《景迈芒景景区民族村寨风貌保护与整治手册》《景迈芒景景区传统民居保护维修与传承手册》等20余部关于传统村落保护的相关规划、设计方案等。

在保护的前提下,引导传统村落健康发展,寻求传统村落保护与发展之间的平衡点,探索乡村振兴实施路径,促进村落遗产的可持续发展。

2022年11月“中国传统制茶技艺及其相关习俗”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。2023年1月,景迈山传统手工制茶技艺被列入云南省第五批非物质文化遗产保护名录。

从茶叶到茶“业”,凝结着千百年来中国人的智慧和匠心。在芒景村户户做茶,家中多设有制茶作坊,在直播间卖茶,或者将自家采茶、制茶的照片发布在社交媒体,家门口便可做生意。

随着中老铁路的开通,带来了人流,人流又促进产业,产业激发出干劲,住在景迈山的村民过上了向往的生活。

随着社会的发展变迁,新建筑、新茶棚,现阶段村民生活方式和审美水平有了新的体现,对茶山的爱也因此有了新内涵,这正是遗产地“活态”的体现。

4月15日,景迈山茶林文化景区启用新能源旅游摆渡车。资料图

2022年2月在《普洱市加强传统村落保护发展工作方案》(普政办发〔2020〕91号)、《澜沧县加强传统村落保护发展工作方案》(澜政办发〔2021〕109号)等政策的基础上,澜沧县人民政府制定了《云南省普洱市澜沧拉祜族自治县惠民镇芒景村国家级传统村落保护发展项目保护和发展实施方案》,并对下一步发展作出了规划。

力争到2025年,适应新时代需求的传统村落保护发展长效机制基本建立,依托景迈山古茶林,芒景村传统村落的基础设施、公共配套设施等水平得到有效提升,并使历史建筑、传统建筑得到有效保护,传统风貌得以恢复,使其成为展示和弘扬传统文化的重要窗口。到2030年,适应新时代需求的传统村落保护发展长效机制全面建立,全县传统村落得到有效保护,实现保护与发展的相互促进和良性循环,推进澜沧县传统村落整体的、真实的、可持续的保护发展。

5片古茶林、3片分隔防护林和9个传统村落,是景迈山古茶林文化景观所具有的三要素。

村民们遵循古朴的布朗民风繁衍生息,林中栽培茶树,茶林旁建寨,千年的保护与发展形成了景迈山林茶互生、人地共荣的自然文化景观。他们习以为常的生活方式,不经意间构成了古茶林文化景观中的重要一环。

云南省住房和城乡建设厅

云南网

联合出品

撰稿:赵芸瑞

海报制作:赵家琦

摄影:赵家琦

部分资料来源:《普洱杂志》、惠民镇人民政府、澜沧县人民政府、云南发布、普洱发布、普洱文旅、《普洱景迈山古茶林文化景观遗产保护管理规划》

来源:云南网,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

在澜沧,有这样一个古寨,它藏身在缠绵的茶香和云烟氤氲之中,带着一丝古老民族的神秘,带着一抹宁静悠远的色彩。

千年古寨翁基

翁基古寨坐落于澜沧县惠民镇芒景村的古茶园内,距离澜沧县城73公里。这是一个传统风貌保留完整的布朗族村寨。这里的布朗族世代都居住在干栏式建筑里,古老的砖瓦间还会有石斛生长在上面,屋檐上象征一芽两叶的图腾反映出了茶与布朗族的渊源

翁基

古寨最醒目的是一座寺庙和一棵巨大的古柏树。柏树高达20余米,当地人介绍,这棵树的树龄约有两千多年。村子里还有许多枝繁叶茂的榕树、柏树和古茶树。寺庙的制高点居高临下可俯瞰整个翁基村落,景色优美,云海和日落尽收眼底。

布朗人爱茶敬茶,他们的生产生活都与茶息息相关。茶叶在当地是主要经济收入,也被用来做菜。

茶餐美食

牛干巴舂茶叶、茶叶煮鸡、油炸茶尖......一道道与茶叶有关的美食一定会抓住你的味蕾,让你唇齿留香。

寨子里几乎每一户都会敞开家门,进门就是喝茶的地方,热情好客的布朗人会盛情邀约,为你泡上一杯地道的普洱。宁静的古寨里还有别致的民宿,如果贪恋这里的茶香与美景,您不妨停下脚步,在这里住上几日,好好感受这个古老民族的文化。

普洱广播电视台云上普洱

记者:龚鑫邱雨徐茜/澜沧县融媒体中心

8月中旬起,由云南省地方志编纂委员会办公室出品发行的云南省情系列微视频《美丽云南》(第三季)更新上线。继2022年成功推出31集后,今年计划推出69集。该系列微视频以“世界遗产”“云南九大高原湖泊”“云南特有民族”“云南美名”“云南美物”“云南旗舰物种”“云南非遗”“云史”“云山”“江河源”十个系列选题出发,串联起云南万物,为观众诠释一个意象万千的美丽云南。敬请关注!

今天,一起看《甘饴山峦茗韵景迈——世界遗产:普洱景迈山古茶林文化景观》。

“普洱景迈山古茶林文化景观”符合世界遗产标准,这一独特的古茶林保护管理体系充分尊重当地地理气候条件、地形特征和森林生态系统及其动植物种群,实现了对生态文化和生物多样性的保护以及自然资源的可持续利用,展现了山地环境下布朗族、傣族等世居民族人民对自然资源互补性利用的独创传统知识和生态文化。遗产构成要素中的村寨与传统民居建筑在选址、格局和建筑风格方面,充分体现了对生态环境和自然资源认识和利用的生态智慧。

——世界遗产委员会

世界遗产:普洱景迈山古茶林文化景观

一字至七字诗·茶

唐元稹

茶,香叶,嫩芽。

慕诗客,爱僧家。

碾雕白玉,罗织红纱。

铫煎黄蕊色,碗转曲尘花。

夜后邀陪明月,晨前命对朝霞。

洗尽古今人不倦,将知醉后岂堪夸。

景迈山——“人类茶文化史上的奇迹”“世界茶文化历史自然博物馆”“世界茶源”

《云南省志·文化志》载:“普洱景迈山古茶林文化景观”是全世界迄今发现的年代最久远、连片面积最大、保存最完好的乔木林下人工栽培型森林古茶园。千百年来,布朗族与傣族等世居民族在此保留了传统的近自然种植方式,探索出“林下茶”种植技术。

景迈山万亩茶林

所谓“林下茶种植技术”,就是构建培育起“乔木层—茶树层—草本层”的立体群落结构,茶林内的生态系统如同一个微型的生态圈,每种生物物种都发挥着自己的生态功能和作用。

景迈山古茶林

原始森林中上层的乔木是茶树的保护伞,其枝叶分泌散发出的植物精气能够驱除林中的病虫害,又能遮蔽高原上的强光,还能将各个不同起源的茶林分隔。景迈山下奔腾的南朗河积聚了大量水汽,顺着落差近2000米的河谷爬升成雾。在雾与乔木的缝隙之间,阳光漫射,茶树便能在柔和的光线中安然生长。

云雾弥漫景迈山

茶树层中穿插种植桂花树、多依树、含笑、樟树等中小乔木和灌木,花香、草木香裹挟着茶香,轻盈的芳馨交迭着厚重的茗韵,凝结出景迈山古茶独特的气息。

茶树上的各类附生、寄生植物和林下草本植物形成近自然的群落结构,林下的枯枝落叶形成的腐殖层养育着土壤,昆虫、小型动物和谐相融,为茶树提供天然肥料,林中的落叶又为土壤提供了有机物质。许多昆虫和鸟类在茶林中找到了自己的家园,与茶树相互依存,吃掉了茶林中的虫害,守护了茶树的生长。林在茶中起,茶在林中生。

云海、森林、茶山

茶树种植历史与世居民族的定居开发史有着直接密切的关系。布朗族、傣族是景迈山世居民族,之后到来的哈尼族、佤族、拉祜族生活于此,汉族后来又不断移入。

上山采茶

景迈山之灵气源于澜沧水土之美,集天地万物之精华,得人类传承之智慧,契合了大美和谐、天人合一的哲学精妙。在1300多年前,布朗族祖先帕哎冷带领部族在景迈山开疆辟壤、种植茶园,并给后代留下了这样的遗训:

“我要给你们留下牛马,怕遭灾害死光;我要给你们留下金银财宝,你们也会吃光用完。就给你们留下茶树吧,让子孙后代取之不尽、用之不竭……”

茶树是布朗人生命的一部分。而布朗族的祖先濮人是最早利用野生古茶树和最早栽培、驯化古茶树的族群。他们每户都有自家的茶林和茶圣树。

每年4月,布朗族都要举办“山龛节”,遵循祖训把最隆重的祭品恭敬地献给“茶神”,祈福来年风调雨顺,惠泽家园。

景迈山古茶林文化景观总面积191平方公里,遗产核心区72平方公里,包括5片古茶林、9个古村寨、3片分隔防护林。古村寨环绕在茶树中,景迈山上留下了糯岗、翁基、芒景上寨、芒洪等传统村寨。村寨原始风貌浓郁、自然风光秀丽、民族特色突出,完整保存着景迈山布朗族村落的传统格局和历史风貌,完整保留和传承了原生态文化,被誉为“千年布朗古寨”。

芒景古寨

时间已经证明了祖先遗训的正确性,一片片小小的茶叶在景迈山人手中翻飞,形成了从祭茶、采茶、制茶到经营茶的一条逐渐完整的生产链。伴着久久弥留的茶香,当地经营着代代安居乐业的美好生活。

2010年6月,景迈山全面启动申遗工作。2014年3月,云南省人民政府成立景迈山古茶林申报世界文化遗产领导小组。2015年3月18日,普洱市到国家文物局汇报景迈山古茶林申遗工作,正式递交申遗文本。2021年国务院批准“云南普洱景迈山古茶林文化景观”为2022年中国正式申报世界文化遗产项目,申遗文本送交联合国教科文组织。

2023年9月17日,在第45届世界遗产大会上,“普洱景迈山古茶林文化景观”正式被列入《世界遗产名录》,“普洱景迈山古茶林文化景观”填补了世界遗产里茶文化主题项目的空白。这是我国第57项世界遗产,云南省第6项世界遗产。

文化景观特指“人与自然的共同作品”。茶是世界上人类利用历史最为悠久的品饮植物之一,但此前,世界遗产名录中尚无一例茶类遗产。而同样作为品饮类的葡萄酒(园)类遗产已有10项,咖啡类遗产2项,香槟遗产1项。景迈山古茶林文化景观是全球第一个茶类农业文化遗产。

森林、茶园、古村寨共同塑造了景迈山以古茶林为核心,生产、生活和生态用地空间合理分布、功能有机融合的整体景观。林生茶,茶绕村,人养茶。景迈山古茶林在一代又一代种茶人的努力下,走向了世界。聚集世界的目光,在盏盏茶炉的沏浸中,景迈山古茶林生态文化景观,也将随着飘香的茶韵一起,为世人带去寸寸光阴沉淀出的震撼。

不论外界怎样风起云涌,景迈山都静静伫立在这里,一年又一年孕育茶树生长。林茶互生、人地共荣,景迈山在未来还将继续带着这份人类与自然的寄托,和谐共融、生生不息。

来源: 学习强国-云南学习平台,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除