茶在我国已经有了几千年的历史,而古代作为饮茶用器的茶盏又是如何发展起来的呢?秦汉时期,饮茶之风日渐兴起,茶具才开始从日常的食器酒器中分离出来。据了解中国出土的最早茶具为东汉烧造。饮茶地域性的消失,是饮茶文化作为全国文化出现的标志。

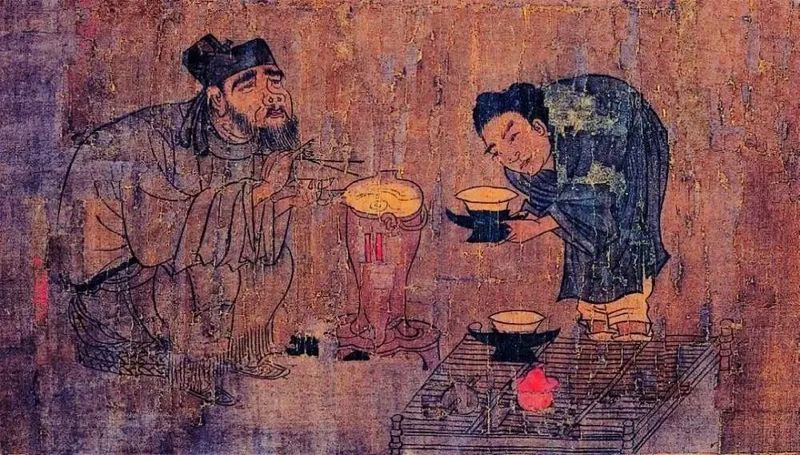

茶为国饮,远近同俗唐代宫乐图(会茗图)

在唐代以前饮茶主要在上层社会流行。到了唐代,饮茶之风才扩散至民间趋于平民化。茶已成了人们日常生活必不可少的一部分,在当时也形成了人人饮茶的社会风尚,正如《旧唐书•李玉传》中所提到的茶为食物,无异米盐,于人所资,远近同俗。既怯竭乏难舍斯须,田闾之间,嗜好尤甚。当时的不少城市已出现了专门卖茶的茶馆。此时方才出现了专门用于饮茶的器具——茶盏。

宋钧窑天蓝釉红斑花瓣式碗 北京故宫博物院藏

宋瓷茶盏是宋代制瓷工艺与社会环境相结合的产物,茶盏不仅仅是盛贮之器,它还体现了当时人们的生活品位和质量以及那个时代的审美、价值观等文化内涵。

宋瓷茶盏造型简洁,优美,装饰典雅含蓄,将实用美观以及精湛的制作工艺完美地结合,也反映了两宋时期崇尚质朴,清秀自然的社会审美情趣。

南宋 曜变天目盏 日本静嘉堂美术馆藏

源于福建建安北苑贡茶选送的评比,后来民间和朝中上下皆效法比斗,成为宋代一时风尚。它是在茶宴基础上发展而来的一种风俗。

宋人斗茶之风的兴起,与宋代的贡茶制度有密切的联系。民间向宫廷贡茶之前,茶人以斗茶的方式,评定茶叶品级等次,胜者作为上品进贡,献茶的人也可以升官晋级。

南宋刘松年斗茶图

元代大书画家赵孟頫曾画过一幅表现斗茶场面的《斗茶图》。图中四位斗茶手分成两组,每组二人。左边斗茶人,左手持茶杯,右手持茶壶,昂头望对方,助手在一旁,右手提茶壶,左手持茶杯,两手拉开距离,正在注汤冲茶。

宋末元初著名书画家赵孟頫绘制的《斗茶图》 原图“斗茶味兮轻醍醐,斗茶香兮薄兰芷”

“斗茶”之法讲究茶质、水质和技艺。斗茶想要取胜,不仅需要茶品好,茶人的技巧娴熟,而且需要优质的茶盏,所谓“好马配好鞍”。斗茶是要比试谁的茶盏中泡沫停留的时间更长。

因斗茶是以茶色是否鲜白为标准,所以所用茶具以黑釉瓷器为主。好的茶盏颜色能衬托出茶汤的颜色,使茶能够在茶盏里香气持久且保温,同时茶汤在盏面上不留水痕。

龙泉窑斗笠碗 四川宋瓷博物馆藏

“松风鸣雪兔毫斑”——斗茶佳器

那么哪种茶盏适合用来斗茶呢?北宋皇帝宋徽宗在《大观茶论》、书法家蔡襄在《茶录》里面都曾提到过建盏是最适合点茶和斗茶的茶器。

宋徽宗说:"盏以青绿为贵,兔毫为上。"如蔡襄在《茶录》说道茶色白,宜黑盏,建安所造者,绀黑纹如兔毫,其坯微厚,熁之久,热难冷,最为要用,出他处者,或薄,或色紫,皆不及也。其青白盏,斗试家自不用。

宋黑釉盏 北京故宫博物院藏

“建盏”是指自北宋以来在建阳市水吉、池中、后井出产的黑釉茶盏。中国八大名窑之一的“建窑”出产的黑釉瓷被誉为“瓷坛明珠”。

它的基本器型为敞口小足,斜直壁,一般比饭碗小,比酒杯大。釉料独特在烧制过程中能产生不同的筋脉和色彩,因而成品的釉面呈现兔毫状、油滴状或曜变状,温润晶莹,瑰丽悦目,具有典型的中国风格和浓郁的东方古典艺术色彩。

北宋 建盏 美国大都会博物馆藏

常见的有油滴,兔毫,鹧鸪斑等不同釉面风格。油滴盏的油滴纹是黑釉在高温中形成的结晶釉,黑色的釉层上均匀分布着小而密集的斑点,犹如漂浮的油滴。因为斑点有金黄色或银灰色之分,故这类建盏又有“金油滴”和“银油滴”的区别。宋 油滴天目茶碗 日本九州国立博物馆藏

兔毫纹的形成是由于釉中的铁质在高温中聚集,并向下流动,产生流淌状丝毛纹,因细密如兔毛而得名。同样有金黄色、银灰色、蓝色等炫目色彩。在灯火的衬托下,能变幻出绚丽迷离的光影。北宋建窑兔毫盏

鹧鸪斑用含铁量很高的不同的两种紫金土来配制黑釉,使釉内含铁量高达6-8%,黑如漆,再在生坯上挂釉两次,以稍低于烧制其他结晶釉的温度焙烧,因较多的铁元素在釉里结晶,黑色釉面便形成了酷似鹧鸪羽毛一样尽善尽美的花纹,故名"鹧鸪斑"。宋 鹧鸪斑建盏 日本静嘉堂美术馆藏

黑瓷中又以兔毫斑最受人们钟爱。这种瓷器的釉面颜色绀黑如漆,温润晶莹,釉面上布满密集的筋脉状白褐色纹饰,犹如兔子身上的毫毛一样细,闪闪发光。用兔毫盏沏茶,兔毫花纹在茶水里交相辉映,令人爱不释手。

宋代有关建盏记载最重要的著述是《方舆胜览》,作者祝穆写到:“兔毫盏,出鸥宁之水吉。

黄鲁直诗曰:‘建安瓷碗鹧鸪斑’。又君漠茶录‘建安所造黑盏纹如兔毫’。然毫色异者土人谓之‘毫变盏’,其价甚高,且艰得之。”这段文字清楚表明“毫变盏”价格昂贵且极难得到。

宋兔毫盏 日本京都博物馆

宋代才子黄庭坚,与诗友品茗斗茶中,常常即席赋诗,如“兔褐金丝宝碗,松风蟹眼新汤。”“松风转蟹眼,乳花明兔毛。”就体现了黄庭坚对黑釉兔毫盏的赞誉之词。

苏轼在《送南屏谦师》中也表达了对兔毫盏的喜爱之情,“道人晓出南屏山,来试点茶三味手。忽惊午盏兔毫斑,打作春瓮鹅儿酒”。

建窑兔毫盏从元代开始衰落,以致失传,然而令人欣慰的是失传几百年的兔毫盏已于1980年在福建恢复试制成功。

南宋吉州窑兔毫盏

除此之外,宋代茶盏在充分吸取唐代茶盏优点基础上,出现了一种敞口、斜腹壁呈45度角、小圈足的容器,形似倒置的斗笠,因此这种茶盏被称之为斗笠盏或斗笠盌”。

北宋耀州窑青釉划花斗笠盏

茶与茶盏的关系是相生相融的。同样的一泡茶,注入不同的茶盏,便能产生不同的汤色滋味。茶,因为茶盏而有了形,人们既可品其味,又可观其色,还可闻其香,更可杯底留香。

茶盏不仅有其收藏价值,更有其实用价值。如今大众对茶盏收藏热情也越发高涨,而对茶盏的保护与重视也是对传统文化的一种传承,仍需我们不断努力。

热播的连续剧《梦华录》剧名取自宋代孟元老所著《东京梦华录》,书中翔实描绘了北宋都城东京上至贵族、下及百姓的生活全景和生活风貌。轻罗小扇、焚香点茶,《梦华录》中刻画宋人生活的每一帧都传递着风雅的审美风尚。兔毫盏、青白釉瓷、熏香炉……美国旧金山亚洲艺术博物馆的宋代馆藏里藏着哪些《梦华录》的文化彩蛋?《梦华录》剧名取自宋代孟元老所著《东京梦华录》,书中翔实描绘了北宋都城东京上至贵族、下及百姓的生活全景和生活风貌。剧中女主赵盼儿便是从钱塘(今浙江杭州)来到了都城东京(今河南开封),惊叹于眼前车水马龙、火树银花的繁荣场景。

《梦华录》剧照

轻罗小扇、焚香点茶,《梦华录》中刻画宋人生活的每一帧都传递着风雅的审美风尚。宋人吴自牧的《梦粱录》中有一句南宋时杭州的民谚,“焚香点茶,挂画插花,四般闲事,不宜戾家”,“戾家”是外行人的意思,说着以上这“四般闲事”可以说是宋人雅致且精细生活的重心,草率马虎不得。宋朝大力推行修文的国策,造就了文化素养最高的中国古代社会,也成就了典雅优美的宋代陶瓷。点茶篇 《梦华录》中花了大量篇幅讲点茶,因为点茶是宋代特有的茶道,极为讲究细节:该怎么制作茶饼,怎么研磨茶末,用什么水点茶,火候以第几沸为宜,以及,配什么样的茶盏。赵盼儿在运营茶楼“半遮面”伊始,就以九件珍贵的茶盏吸引不少文人雅士前来品茶。

《梦华录》剧照

宋代文人之间流行斗茶,而在宋徽宗的带领下,以建盏斗茶的风气最盛。剧中经典的斗茶戏以及在点茶时多次使用的一种黑釉茶盏,就是大名鼎鼎的“建盏”,即为北宋福建建阳窑烧制。

《梦华录》剧照

北宋蔡襄的《茶录》写道:“茶色白,宜黑盏,建安所造者绀黑,纹如兔毫,其胚微厚,熁之久热难冷,最为要用。”就是说黑釉茶盏衬托白色茶沫最适宜斗茶,胎体厚重又能让茶汤保暖不易冷却,因而受到斗茶者的喜爱。

而赵盼儿在十四集介绍自己的名贵茶器时提到的“兔毫”,是黑釉在高温下的一种结晶现象。福建地区土壤含铁量高,高温下胎中有部分铁质熔入釉里,饱和后会析出似兔子皮毛的纹理,俗称“兔毫纹”,亚博的这件馆藏就是带有兔毫纹的宋代建盏。

兔毫盏,宋,亚洲艺术博物馆藏

除了“建盏”,剧中更常见各种如玉般质感的青瓷盏。三姐妹在市集上购买瓷器,道具的釉色和形制都非常接近景德镇青白釉瓷。

江西景德镇于晚唐五代起烧制瓷器,到宋代因瓷土洁白,釉色堆积处呈现青色,所以叫青白瓷。亚博馆藏的这件南宋时期的荷花叶纹青白釉瓷,器形秀丽,釉色清润,青白瓷以釉色青白,胎质轻薄、透明、坚致,非常符合宋人喜欢的沉静、素净的风格。

荷花叶纹青白釉瓷,南宋,亚洲艺术博物馆藏

插花篇 《梦华录》中,赵盼儿出场便是划船采花归来的场景,赵氏茶坊的茶桌、供台、门口等都放了插花,到了东京新开茶坊前,也是在布置插花。

《梦华录》剧照

宋代是中国插花史上的鼎盛期,宋代以前插花一般只流行于宫廷和贵族家庭,或者是佛堂供花,到了宋代,插花成了整个社会的生活时尚。看看南宋画师李嵩的《花篮图》,便可以领略宋人精妙的插花技艺和审美情趣。

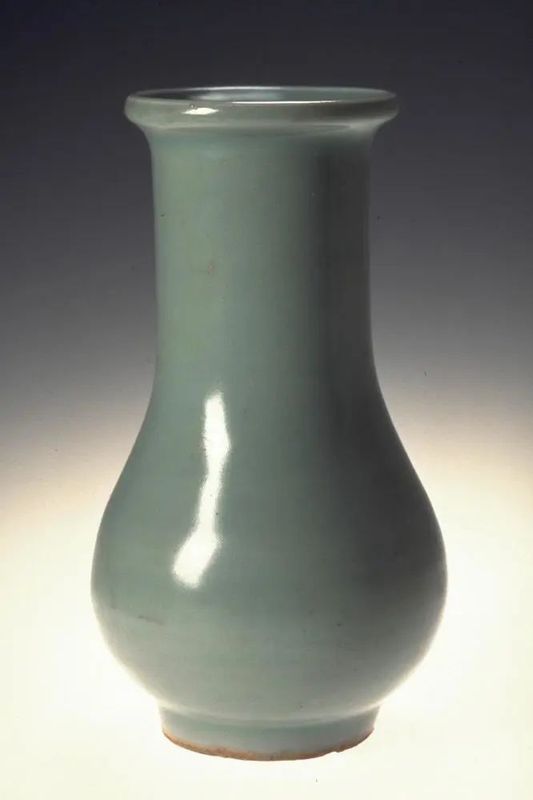

亚博馆藏中就有一只宋代龙泉窑长颈盘口青瓷花瓶,龙泉窑是南方民窑的代表,位于浙江省龙泉市,是中国陶瓷史上最重要也最著名的窑厂之一。龙泉青瓷烧制历史悠久,两宋至明清不衰。而赵盼儿在十四集介绍茶器时提到的“粉青”和“梅子青”,其实都是南宋时期对龙泉窑青瓷精品的赞誉。

长颈盘口青瓷花瓶,宋,亚洲艺术博物馆藏

《梦华录》剧照

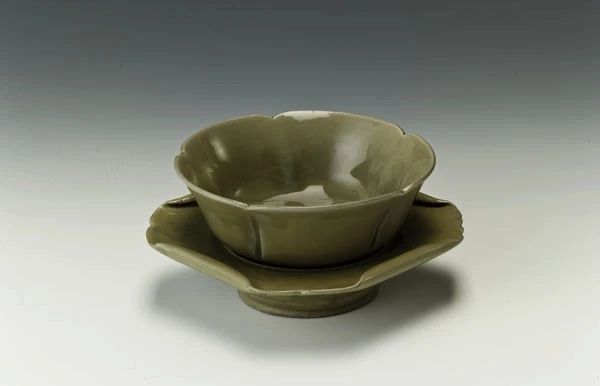

在亚博另一件南宋时期龙泉窑的莲瓣茶碗中可以看到,花瓣凸起处釉薄成白色,这是有意识地显露出的白色胎质,俗称“出筋”,是龙泉窑青瓷渲染釉色青翠和胎质纯净的特殊技法,烧制难度很大。

莲瓣茶碗,南宋,亚洲艺术博物馆藏

焚香篇除了点茶和插花,焚香也是宋代文人离不开的雅事,《梦华录》的场景中也处处可见焚香的痕迹。不管是读书、闲居,还是雅集、宴客,都离不开一炉香,氤氲一室。

《梦华录》剧照

《梦华录》剧照

亚博馆藏就有一只宋代的刻花镂空熏香炉,做工精美,釉质莹润,是典型的耀州窑出品。耀州窑是北方民窑的代表,窑址在陕西铜川。作为北方窑,耀州窑的瓷器风格显得既粗犷又流畅。从釉色来看,耀州窑青瓷通常是青中带黄。这件香炉的第一层刻有花叶纹样,下层则是利落的镂空设计,纹饰层次清晰,立体感强,精致无比。

刻花镂空熏香炉,宋,亚洲艺术博物馆藏

剧中赵盼儿身边经常出现的一只青釉碗和手中的小杯,艺术风格就与耀州窑青瓷非常相似。胎质灰白,釉质滋润,呈橄榄青,装饰以刻花、划花、印花为主,线条刚劲有力,纹饰活泼,别具一格,很容易在一众茶盏中辨认出来。

《梦华录》剧照

《梦华录》剧照

挂画篇宋朝的文人士大夫多有收藏古器、名家书画的喜好,厅堂房阁都挂有名家书画;每遇雅集、文会、博古之时,也会展挂出自己平时收藏的名画以供鉴赏,这个过程就叫“挂画”。《梦华录》中,可以看到作为茶坊老板娘的赵盼儿也在茶坊内布置了很多挂画,吸引文人墨客品鉴。

《梦华录》剧照

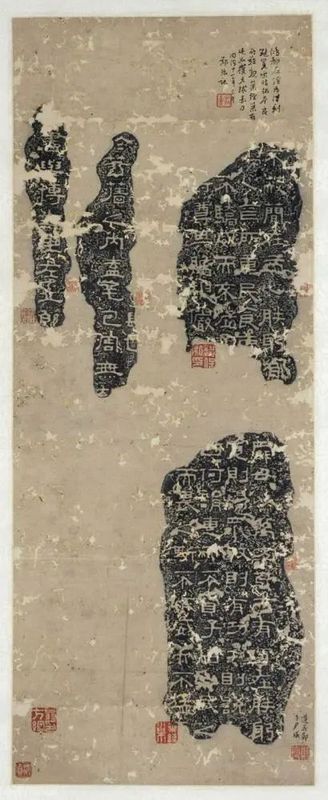

不光是画,拓片也是挂画欣赏的一部分,就像亚博的这件碑文碎片拓片挂轴。北宋首开金石学风气,拓片既有笔墨和金石的韵味,又能装裱成轴悬挂观赏,古朴文雅,深受宋人欢迎。

碑文碎片拓片,宋,亚洲艺术博物馆藏

《梦华录》中的审美生活令人神往,而实际上在宋亡后这四般闲事都渐渐式微没落。但从留下来的器具中,我们仍能看到那种风雅,对美好的向往和追求,才是真正打动人的。

来源:澎湃新W

若有侵权请联系删除

水为茶之母,器为茶之父。

茶器,因茶而生,因茶而美。

唐煎茶,宋点茶,明清泡茶,

古往今来,饮法不同,器用不一。

历历千百年,每个时代都有每个时代的饮茶风尚,而茶器便是饮茶时尚的载体。

今天是国际博物馆日,就让我们来扒一扒历代最IN的茶器,感受茶器的千年神韵吧!

夺得千峰翠色来

唐·越窑青瓷茶碗

唐·越窑青瓷荷叶带托茶盏

宁波博物馆藏

1975年宁波市和义路码头遗址出土,由茶盏和盏托组成,胎质细密,釉色青翠,莹润欲滴。茶盏为敞口五曲荷花形,盏托四边微微卷起,宛若一片风荷托着一朵盛开的荷花,在清波涟漪的水面上随风摆荡。

中国人刚开始饮茶之时,并没有专用的饮茶器具。饭碗、汤碗、酒盏、酒杯等食具、酒具,都可用来饮茶。就连茶也没有统一的名称,“槚”“蔎”“茗”“荈”等,都指茶。陆羽是这一“混沌”局面的终结者,也是中国茶道美学的奠基人。

陆羽独爱越瓷。越瓷,主产于越州(今浙江宁波、绍兴一带)境内。他认为,越瓷胜过邢瓷有三大原因:“邢瓷类银,越瓷类玉;邢瓷类雪,越瓷类冰;邢瓷白而茶色丹,越瓷青而茶色绿。”(《茶经·四之器》)

唐·阎立本《萧翼赚兰亭图》

(南宋摹本,台北故宫博物院藏)

没有对比,就没有伤害。他以瓷色是否有利于茶色作为衡量标准:“越州瓷、岳瓷皆青,青则益茶。”

宁波上林湖越窑国家考古遗址公园

唐末五代出现的秘色越瓷,更是刷新了越窑瓷器烧制技术与审美艺术的高度。“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。”(唐•陆龟蒙《秘色越器》)“巧剜明月染春水,轻旋薄冰盛绿云。”(唐•徐夤《贡馀秘色茶盏》)。诗人笔下,秘色瓷满是江南山水的明丽与温婉。

五代·越窑秘色瓷莲花碗(苏州博物馆藏)

因地缘相近、文化渊源甚深,一批批遣唐使、遣唐僧、留学生相继来华,以越窑为代表的青瓷茶器也随着中国茶及佛教的东传,深刻影响了朝鲜半岛、日本列岛茶文化的形成。

高丽翡色青瓷五瓣花形盏托(约12世纪)

但,也不能抹杀邢瓷在唐代茶器中的地位。“邢客与越人,皆能造兹器。圆似月魂堕,轻如云魄起。”(唐•皮日休《茶中杂咏•茶瓯》)。越瓷与邢瓷,“南青北白”,平分秋色。

唐·邢窑白釉执壶(郑州大象陶瓷博物馆藏)

R. MUSEUM

兔毫连盏烹云液

宋·建窑黑釉茶盏

宋·建窑黑釉兔毫纹盏

中国国家博物馆藏

胎呈铁黑色,里施黑釉,外施釉不到底,腹下部釉垂流较厚,釉中呈现出丝丝白纹, 俗称“兔毫斑”,因釉中结晶而呈现黄色或白色毫纹而为世人所珍爱。

建盏,又称“黑建”“乌泥建”,不论功能设计,还是审美情趣,都是宋代点茶、斗茶的主流茶器。

“茶色白,宜黑盏”。唐茶尚绿,故陆羽首推类冰似玉的越窑青瓷茶碗。宋茶贵白,似雪、似杨花的白。以黑反衬,是表现白色最直接、也是最具视觉冲击力的方式。

其釉色有绀黑、兔毫、油滴、曜变、杂色等,最受推崇的当属“绀黑”(赵佶称为“青黑”)。

宋徽宗赵佶点茶首推青黑带兔毫纹的茶盏:“盏色贵青黑,玉毫条达者为上,取其焕发茶采色也。”

宋茶贵白,建窑黑釉盏能完美反衬茶色之白

宋·刘松年《斗茶图》(台北故宫博物院藏)

除建窑外,江西吉州窑的木叶天目盏在日本也颇负盛名,河北定窑和磁州窑亦有烧制黑釉茶盏。

南宋·吉州窑黑釉木叶盏(美国波士顿美术馆藏)

黑釉盏给人带来的审美体验,与日本传统美学中的“幽玄”“侘寂”之美隐隐相合,并与日本茶道,产生了美的共鸣,让我们至今还能从日本茶道中看到宋代美学精神的遗存。

宋·建窑曜变盏(日本静嘉堂文库藏)

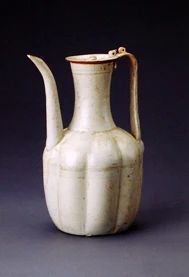

汤瓶、建盏、茶筅是宋代点茶必备“三件套”。汤瓶,用于注汤,为高肩长流的瓷瓶。茶筅,由煎茶时用的竹筴演变而来,用于在茶盏中环搅击打(击拂)茶汤。

汤瓶又以宋代江西景德镇窑烧造的青白瓷为上,其胎体轻薄,釉色莹润,白中闪青,青中闪白,透光见影,因而又称“影青瓷”。

因此地烧制的青白釉瓷器美轮美奂,宋真宗赵恒把年号“景德”赐予了这里,景德镇之名由此蜚声中外。

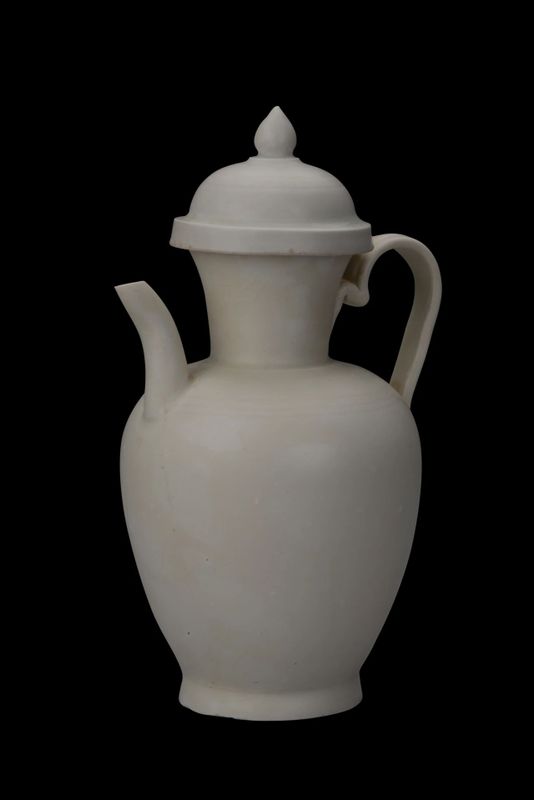

宋·景德镇窑青白釉瓜棱式执壶(首都博物馆藏)

R. MUSEUM

花从釉里透分明

明清·青花瓷茶器

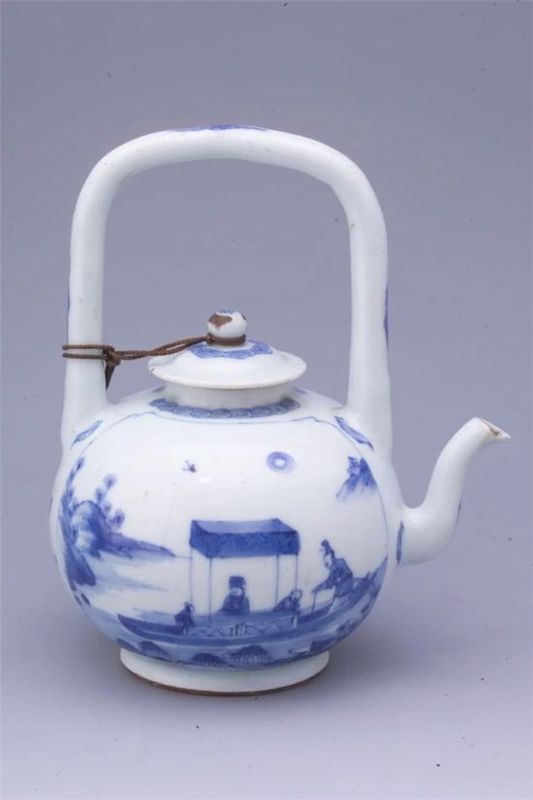

清·雍正青花山水人物纹提梁壶

中国茶叶博物馆藏

直口,球腹,长弯流,矮圈足稍外撇,管状弧形高提梁。主体纹饰以青花描绘东坡赤壁夜游故事,朦胧月色之下,头戴方巾的苏东坡由两侍童陪伴,乘一叶扁舟,夜游赤壁,山水连天,画境清幽。青花用料色泽淡雅,层次分明,清新悦目,格调高雅。另一侧还有赤壁赋的诗文,壶底有“雍正年制”青花四字款。

“天青色等烟雨,而我在等你……”一曲《青花瓷》,唱出了青花瓷的温婉与浪漫,也让人情不自禁地去凝视它那蕴藏在色白花青里的素雅宁静。

青花瓷,最初出现于唐朝河南巩县(今巩义市)窑。元、明、清三朝的青花瓷,亦有各时代的审美特质。

青花之青,并非单调之青,而是有浓淡、粗细、深浅的变化,或如宝石,或如天空,或如大海,或如湖泊……色调变化无穷,具幽静深邃之美。青花瓷茶器泡茶、品茶,青白交织、青白相映之间,从视觉到内心,无不安宁静好。

清·仿成化款青花花蝶盖碗(河北博物馆藏)

“你,来自茶国的小妹,做的梦又奇又美;天上有座大城崔巍,中国是天城的城郊……你笑看我们的天顶,有小矮人高高兴兴,对着你瓷白色眼睛,把纯洁的蓝花轻描。”法国作家维克多•雨果深情地吟哦道。

西方油画作品中欧洲人在津津有味地

欣赏来自中国的青花瓷

青白之外,亦有缤纷。釉里红、斗彩、五彩、粉彩、泼彩、喷彩、珐琅彩、色釉,绚丽多彩。

清·乾隆款黄地开光粉彩山水人物图四方茶壶(故宫博物院藏)

清·嘉庆粉彩御制诗茶壶(故宫博物院藏)

此外,可与北方定窑白瓷相媲美、有“南白定”之誉的福建德化窑白瓷茶器,在明清也大放异彩,其质地洁白、细腻如玉,被欧洲人称为“中国白”,还因此纷纷掀起了一股仿制热潮。

明·德化窑象牙白三螭龙壶(德化陶瓷博物馆藏)

R. MUSEUM

紫泥新品泛春华

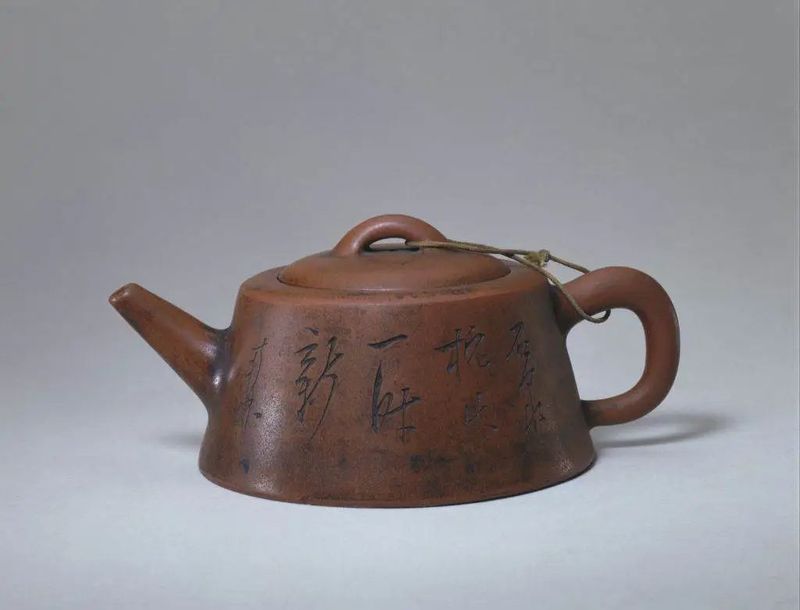

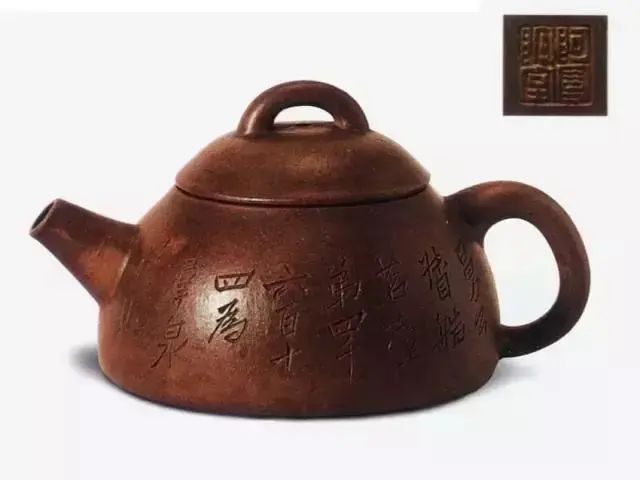

明清·宜兴窑紫砂壶

清·雍正宜兴窑紫砂圆壶

故宫博物院藏

壶敞口,直颈,鼓腹,下部略收,圈足,盖微鼓,圆珠钮。口、足、盖上的三条弦纹线条流畅,壶流弯曲有致。砂质坚实,深紫色砂泥中掺杂细密的黄砂点,看似很粗,抚之极细。此壶形制古朴,不入妍媚,紫砂的泥色之美得以完美地展现,代表了雍正时期宫廷紫砂壶文雅脱俗的风格。

1391年秋,明太祖朱元璋的一道御旨,彻底终结了唐宋盛行的团饼茶之贡茶地位,取而代之的是芽茶。与之相应的饮茶方式便是我们都很熟悉的泡茶。宜兴窑紫砂壶的兴起,正迎合了饮茶风尚的转变。

紫砂壶创制于江苏宜兴丁蜀镇,因陶泥之色而得名。紫砂壶是泡茶佳器。双重气孔结构,透气性好,泡茶不失真香原味,夏天过夜不馊。天寒时,注热水不爆裂。造型式样有光货、花货和筋囊货三类。

明·陈洪绶《闲话宫事图》(沈阳故宫博物院藏)

自明中叶起,紫砂壶成为文人雅士圈中最in的茶器之一。“若今时姑苏之锡注,时大彬之砂壶……莫不为之珍重。”(屠隆《茶说》)

清·紫砂题诗茶壶(故宫博物院藏)

明朝的供春(又名龚春)是首个青史留名的制壶师,“树瘿壶”便是其代表作。除供春外,明清时期的时大彬、惠孟臣、陈鸣远、陈鸿寿、邵大亨、黄玉麟等皆是历史上著名的制壶匠人。

现代·仿明供春树瘿壶

惠孟臣制作的茶壶,在潮州工夫茶中称作“孟臣罐”,是“四宝”之一(其余为红泥炉、玉书煨和若琛瓯)。

自明朝起,文人携手艺人,参与紫砂壶设计,诞生了“文人壶”,又以陈鸿寿(号曼生)最具代表性。他参与设计的18种经典款式,被世人称为“曼生十八式”。

清·曼生十八式之半瓢壶(上海博物馆藏)

R. MUSEUM

辽·张世卿墓壁画

茶器“玩”潮

FASHION OF TEA SETS

“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”不同时代,饮茶方式各有千秋。

隋唐的越窑青瓷茶碗,两宋的建窑黑釉茶盏,自元起迄明清的青花瓷、紫砂壶,皆是当时茶圈的“爆款”,引领了一场又一场的风潮,甚至传到海外,影响了输入地的审美趣尚。

从古至今,茶器,与茶叶一道,一直都是时尚的弄潮儿。

来源:茶道CN

如涉及版权问题请联系删除