摘要:本文的要义在于浅析陆羽的水质资源优化思想和唐代茶文化勃兴的内在联系,从水文化视角揭示茶与水、茶文化与水文化二者的主次、重叠、交叉关系,认为水文化实乃茶文化之源头活水,“茶水民族”早已成为一个永久性的中华民族指代符号。论述了陆羽的水学思想、茶学思想与大禹治水精神及春秋战国时期的思想家管子的水思想、孔孟儒家的水思想和老庄道家的水思想是一脉相承的,他对水质资源分布及其优劣与否和纯净及污染情况极为重视,首创鉴水分类和优劣标准,深化与提高了唐人对水质资源优化的认知度,强化了唐人自觉保护名泉和水质的意识。此外,中茶文化对外传播,其中也包含着中国古代的水思想和水意识、水科学。

关键词:茶文化;水文化;陆羽水思想;水质资源优化;鉴水分类和标准;文化传播

本文的要义是浅析陆羽的水质资源优化思想和唐代茶文化勃兴的内在联系。唐宋以后,阐述水与茶或水文化与茶文化之关系可抵要端者,当以自诩“余斋居无事,颇有鸿渐之癖”的浙江钱塘著名茶人、明代茶文化家许次纾所论最为至要,他在《茶疏·择水》中明确提出:“精茗蕴香,借水而发,无水不可与论茶也。”许氏又言:“余尝言有名山则有佳茶,兹又言有名山必有佳泉。……吾两浙、两都、齐鲁、楚粤、豫章、滇、黔,皆尝稍涉其山川,味其水泉,发源长远,而潭此澄澈者,水必甘美。” 许氏“无水不可与论茶”之论,发人所未言,或可从不同视角有助于我们揭示茶与水、茶文化与水文化二者的主次、重叠、交叉关系。实质上,茶产于山水之间,山水之自然地质属性决定茶之品位与品性,而水文化实乃茶文化之源头活水。

在以往的中华茶文化研究中,鲜有透过水文化史视角,将水文化作为茶文化之源的系统论述。我们都知道,水、阳光和空气——自然资源三大元素构成地球上所有动植物生命赖以生存繁衍的根本所在。水作为一种自然元素,不仅是人之生命永恒依托的物质资源,更是人达至超然于物外的精神资源。人类文化学者认为,水文化是人类文明初始的母体文化,人类文明发展史也可以说就是一部水文化发展史。人类文明生产史和生活史最早开发、利用的自然资源是水,人类古代文明的起源也大都发源于江河湖海水流域一带。例如,世界文明史上所言的五大古文明,古埃及文明发源于今北非的尼罗河流域,古巴比伦文明发源于今西亚的两河(底格里斯河和幼发拉底河)流域,古印度文明发源于今南亚的印度河流域,古希腊文明发源于今欧洲的爱琴海诸岛,中华文明发源于黄河流域和长江流域。

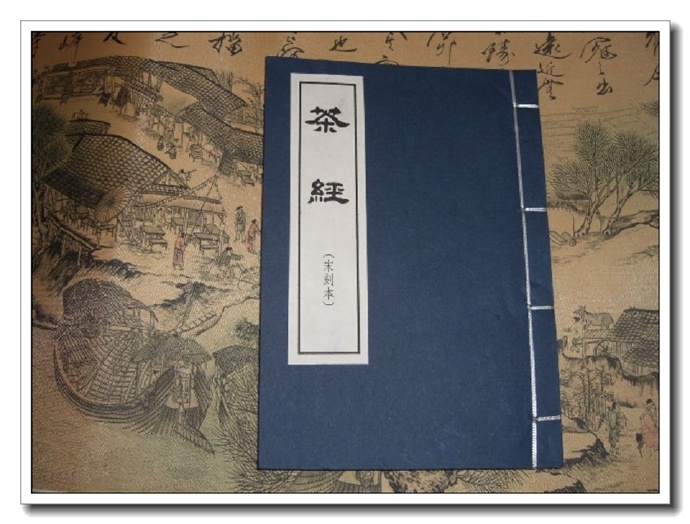

中国是茶文明和茶文化的发源地。唐人陆羽《茶经》记叙中国西南部的原生茶树为乔木,直径可达“一尺两尺乃至数十尺”,而其中“巴山陕川有两人合抱者”。这是世界茶文明史上有关野生茶树最早的明文记载。中国西南部地域广阔,地貌复杂多样,水资源极其丰富,雨水充沛,也是史书记载的中国先民种茶、饮茶与艺茶的起始地,以及中国茶业、茶经济最早的起始地。东晋常璩撰《华阳国志》卷一《巴志》云:“武王既克殷,以其宗姬封于巴,爵之以子……其地东至鱼复,西至僰道,北接汉中,南极黔、涪。……桑、蚕、麻、纻、鱼、盐、铜、铁、丹、漆、茶、蜜、灵龟、巨犀、山鸡、白雉、黄润、鲜粉,皆纳贡之。”这说明,此地此时所产之茶已纳贡王室。

茶文明从西南部的山水之间走出来,汇入中华文明长河,成为中华民族文化共同体的“柴米油盐酱醋茶”七件事,千百年来茶水待客、邀友品茗、无茶不席已成为中华民族的民风民俗和礼仪礼俗,茶水文化涵养了中华民族的心性、精神与性格,“茶水民族”早已成为一个永久性的中华民族指代符号,并从另一个侧面验证了费孝通先生的“中华民族多元一体”的重要学术研究结论。以往我们谈茶文化,谈水文化,谈中华民族发展史,谈中华文明发展史,往往都是各自作为一个单独命题来论述的,很少讲“茶水文化”、“茶水民族”是中华民族共同体的文化符号。而这关系到我们怎样重写中华茶文明史,怎样更好地把中华茶文明写入中华文明史。

这是诱发笔者思考和重点考察“陆羽的水质资源优化思想和唐代茶文化”这一命题的起因之一。

起因之二,陆羽《茶经·五之煮》云:“其水,用山水上,江水中,井水下。其山水,拣乳泉石地慢流者上,其瀑涌湍漱勿食之,久食令人有颈疾。又多别流于山谷者,澄浸不泄,自火天至霜郊以前,或潜龙畜毒于其间,饮者可决之以流其恶,使新泉涓涓然酌之。其江水,取去人远者。井取汲多者。”他认为,凡用山水,最好选取乳泉或石池漫流之水,至于湍急的山水最好勿饮,如长喝此水,几可使人患颈疾(先秦时,即已知不同的地理环境和土地、水质等会对人体健康产生不同的影响。《左传·成公六年》:“土薄水浅,其恶易觏……于是乎有沉溺重膇之疾。”);而由几处溪流汇合后积蓄于山谷之水,虽看上去澄清,但因水不流动,从暑热之日到霜降前,“或潜龙畜毒于其间”,即水质可能已被污染,故用此水,必须要先挖开缺口,流放掉那些沉积多日的污水,引来上游下泄的新鲜泉水,然后才可取之饮用。凡用江河之水,须到距离有人居住的远处去取水。凡用井水,则要从人们日常汲水的井中去打水。与陆羽生活于同时代的唐诗人刘长卿在《送崔处士先适越》诗中有言:“小江潮易满,万井水相通。”这很能说明此一时代唐人对水的有关认识已很深刻。

从中我们也可以窥知,陆羽对唐代的水质资源分布及其优劣与否和纯净及污染情况可谓极为重视,知晓水品之优劣与水资源环境、人体健康的关系密不可分,并形成了其关于水质评价的认定标准,其中包含了唐人对水质资源优劣与否及环境变化与保护的初步科学认识,以及引导人们开始重视对水资源、水品质的科学认识和环保理性意识。当代中国著名茶文化专家丁文在《唐人品水重山泉》一文中曾指出,品水标准系自“陆羽首创”,其“鉴水总分三类:山水、江水、井水”,其“鉴水优劣的标准有二:一是流动,‘流水不腐’;二是无污染”。

以今天的现代水质科学技术知识来分析山泉水矿物质成分和测定天然饮用水技术标准,十分容易。但在唐代陆羽所提出的鉴水品水标准,却是首创性的,它开创和确立了中国古代饮用水之标准。更为重要的是,“陆羽的品水标准为后世人所认同”,“自宋元以后直到近代,出现了以卖水为业者,所卖之水皆为山泉水”(丁文:《唐人品水重山泉》)。这是我们认识陆羽水学思想的一个重要出发点。

相比而言,在数百年后的明代,许次纾《茶疏·择水》云:“江河溪涧之水,遇澄潭大泽,味咸甘洌。唯波涛湍急,瀑布飞泉,或舟楫多处,则苦浊不堪。盖云伤劳,岂其恒性。凡春夏水长则减,秋冬水落则美。” 陆树声《煎茶七类》云:“井取多汲者,汲多则水活。”张大复《梅花草堂笔谈》直言:“茶性必发于水。八分之水遇十分之茶,茶亦十分。八分之水,试茶十分,茶只得八分。”李时珍《本草纲目》卷五《水部》云“水为万化之源”,“井泉地脉也,人之经血象之,须取其土浓水深,源远而质洁者,食用可也”;“贪淫有泉,仙寿有井,载在往牒,必不我欺”;“城市近沟渠污水杂入者……气味俱恶,不堪入药、食、茶、酒也”。显然,明人对唐人陆羽关于水质的优劣和纯净与污染评定标准以及唐人对水质资源优劣与否及环境变化与保护的认识基础之上,有了一定继承和发展。以此略考明代的饮用水认知与评定标准和方法,无疑带有新的生产、生活实践和科学认识特点。此与明代城乡建设和商品经济的发展历史条件相对等,也说明相比唐代而言,明代的茶产业和茶饮对水质、水资源、水环境影响的要求要严格得多,因为在自然环境和社会环境都发生很大变化的情况下,其诱导因素或许更为复杂和多样。这是茶文化研究的另一个课题,此不赘。

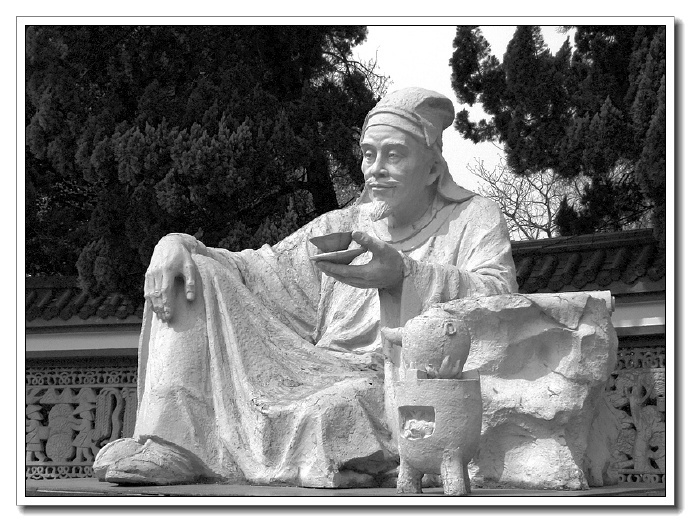

起因之三,《唐全文·陆文学自传》记载:“上元初,结庐于苕溪之滨,闭关对书,不杂非类,名僧高士,谈宴永日。常扁舟往来山寺,随身惟纱巾藤鞋、短褐犊鼻,往往独行野中。诵佛经,吟古诗,杖击林木,手弄流水,夷犹徘徊,自曙达暮,至日黑兴尽,号泣而归。故楚人相谓,陆子盖今之接舆也。”陆羽的一生与山水相伴,其知水、识水、亲水、爱水颇深。他遍游天下名山大川,品鉴天下名泉佳水,对水质之优劣对茶味的影响颇有心得体会,故其煮茶时极重所选之水,曾依次将天下名泉划分为二十等级。

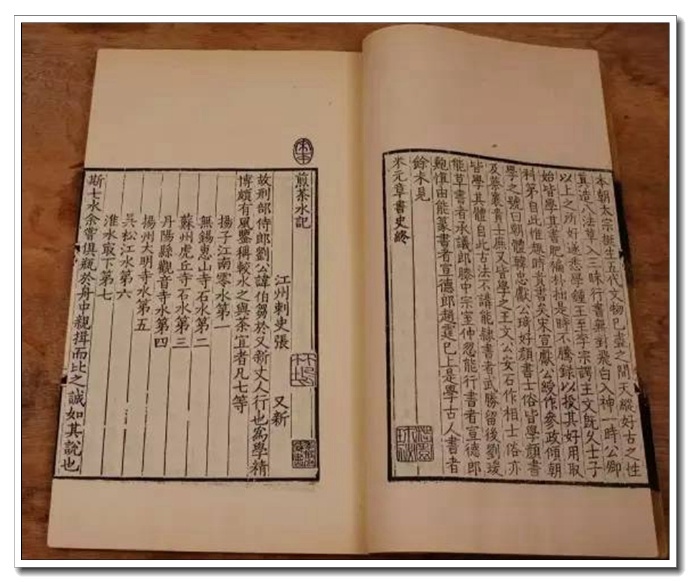

据唐人张又新《煎茶水记》载:

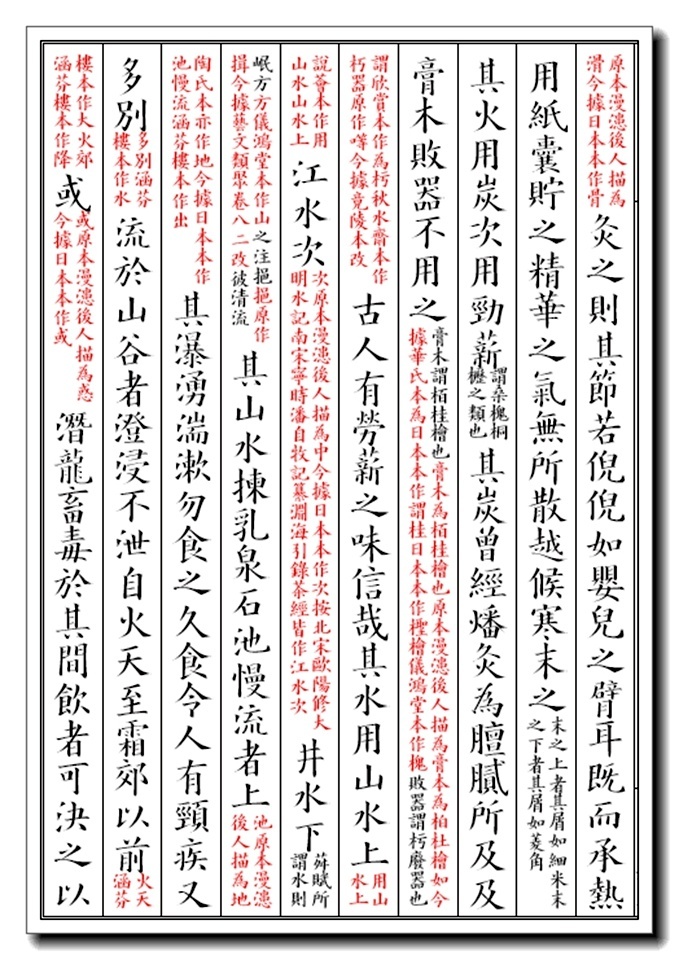

卷末又一题云《煮茶记》,云代宗朝李季卿刺湖州,至维扬,逢陆处士鸿渐。李素熟陆名,有倾盖之欢,因之赴郡。 至扬子驿,将食,李曰:“陆君善于茶,盖天下闻名矣。况扬子南零水又殊绝。今日二妙千载一遇,何旷之乎!”命军士谨信者,挈瓶操舟,深诣南零,陆利器以俟之。俄水至,陆以勺扬其水曰:“江则江矣。 非南零者,似临岸之水。”使曰:“某棹舟深入,见者累百,敢虚绐乎?”陆不言,既而倾诸盆,至半,陆遽止之,又以勺扬之曰:“自此南零者矣。”使蹶然大骇,驰下曰:“某自南零赍至岸, 舟荡覆半,惧其鲜,挹岸水增之。处士之鉴,神鉴也,其敢隐焉!” 李与宾从数十人皆大骇愕,李因问陆:“既如是,所经历处之水,优劣精可判矣。”陆曰:“楚水第一,晋水最下。”李因命笔,口授而次第之: 庐山康王谷水帘水第一; 无锡县惠山寺石泉水第二; 蕲州兰溪石下水第三; 峡州扇子山下有石突然,泄水独清冷,状如龟形,俗云虾蟆口水,第四; 苏州虎丘寺石泉水第五; 庐山招贤寺下方桥潭水第六; 扬子江南零水第七; 洪州西山西东瀑布水第八; 唐州柏岩县淮水源第九,淮水亦佳; 庐州龙池山岭水第十; 丹阳县观音寺水第十一; 州大明寺水第十二; 汉江金州上游中零水第十三,水苦; 归州玉虚洞下香溪水第十四; 商武关西洛水第十五,未尝泥; 吴松江水第十六; 天台山西南峰千丈瀑布水第十七; 郴州圆泉水第十八; 桐庐严陵滩水第十九; 雪水第二十,用雪不可太冷。 此二十水,余尝试之,非系茶之精粗,过此不之知也。

此乃唐大历元年(766年)陆羽游扬州大明寺时所发生之事,因陆羽品水时识破军士取水不实,而引出李季卿命人把陆羽口授的茶水品第依次记下之事。此即后世所传的陆羽所排定二十等次的宜茶之水。不过, 一生嗜茶的唐代才子张又新《煎茶水记》言:“此二十水,余尝试之,非系茶之精粗,过此不之知也。”由此恰可证明,陆羽排定的二十等次宜茶之水曾经后人一一品鉴,或勘定无误。唐人对与茶学、茶艺、茶饮有关的问题,从不轻信所谓权威定论,而是要事必躬亲,去实践,去亲历。这是唐代茶文化极为可贵的品质。也正因此,《煎茶水记》又称《水经》,文虽不足千字,但对陆羽《茶经·五之煮》内容却是有所突破的,张氏更重水品,其文对水品的记载也更详、更清晰。这似可表明,唐人对水质资源优化的认知度在陆羽的引导下开始走向自觉。

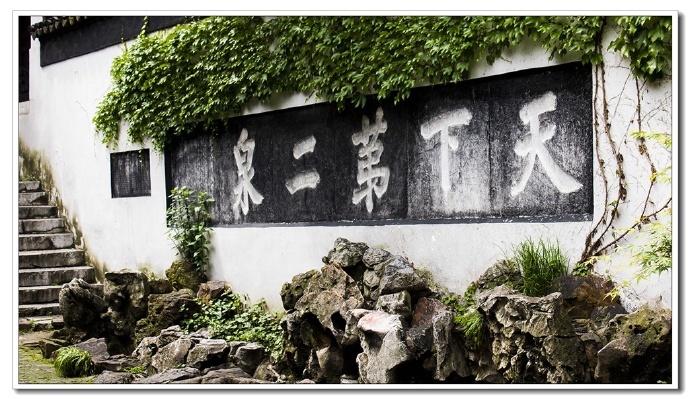

关于被陆羽列为“天下第二泉”的无锡惠山寺石泉水,陆羽游无锡惠山时曾作《游慧山寺记》(《全唐文》卷四百三十三):

慧山,古华山也。……梁大同中,有青莲花育于此山,因以古华山精舍为慧山寺。

寺在无锡县西七里……寺前有曲水亭,一名憩亭,一名歇马亭,以备士庶投息之所。其水九曲,甃以文石罛甓,渊沦潺湲,濯漱移日。……从大同殿直上,至望湖阁,东北九里有上湖,一名射贵湖,一名芙蓉湖。其湖,南控长洲,东泊江阴,北淹晋陵,周围一万五千三百顷,苍苍渺渺,迫于轩户。……

夫江南山浅土薄,不自流水,而此山泉源,滂注崖谷,下溉田十余顷。此山又当太湖之西北隅,萦耸四十余里,唯中峰有丛篁灌木,余尽古石嵌崒而已。……叵以鹤林望江,天竺观海,虎丘平眺郡国以为雄,则曷若兹山绝顶,下瞰五湖,彼大雷、小雷、洞庭诸山以掌睨可矣。向若引修廊,开邃宇,飞檐眺槛,凌烟架日,则江淮之地,著名之寺,斯为最也。……苟无其源,流将安发?予敦其源,亦伺其流,希他日之营立,为后之洪注云。

“天下第二泉”无锡惠山寺石泉水,因了陆羽《游慧山寺记》洋洋洒洒和绘声绘色的激扬文字而名扬天下,天下嗜茶品泉者接踵而至,历代不衰。一方面,中国是世界上泉水最多的国度之一,与人文和旅游记忆有关的名泉大大小小以千数计,遍布全国各地的泉水之甘美、之纯洁,名闻遐迩;另一方面,在唐代茶饮和茶文化大行其道的时代背景下,自陆羽评定名泉之后,人们对天下名泉的认知度和喜爱度超越前代,以名泉水沏佳茗,无形中深化与提高了唐人对水质资源优化的认知度,逐渐强化了唐人自觉保护名泉和水质的意识。然仍不免有好事者,他们对名泉的喜好达到超出人之正常理性约束的癫痴程度。例如,据唐代无名氏《玉泉子》记载,唐宰相李德裕因最爱饮惠山泉水,竟命人千里“铺递”至京师,供其品饮。此事虽然荒唐奢侈,却从另一个侧面说明,名泉意识以及名泉文化已在唐代社会各个阶层普及开来,并带动唐代饮茶须以佳水配之的风尚。

在此,颇值一提的是,在陆羽《茶经》问世之前,年长陆羽五十岁的唐代著名中医药学家、浙江宁波人陈藏器通过刻苦研习各类本草医书和中医药理论及诊治方法,撰著《本草拾遗》十卷,其中他从“本草茶疗”之概念出发,提出“诸药为各病之药,茶为万病之药”的著名论断,并动手调配大量行之有效的茶疗秘方为人治病。据《三秦志》所言,当时“病家云集,门庭若市”。而且,陈藏器曾以药茶为唐玄宗十八子李瑁治好了旁者无法治愈的怪病。为此,唐玄宗昭告天下,赐陈藏器为“茶疗鼻祖”。更为重要的是,陈藏器在《本草拾遗》特别指出,从山地溢出的矿泉水为“玉井水”,此水“味甘平,无毒”,而且久服可“令人体润,毛发不白”。所谓“玉井水”,陈藏器《本草拾遗》言:“诸有玉处山谷水泉皆是也。”东晋王嘉《拾遗记》卷十《昆仑山》载:“昆仑山有柰,冬生子碧色,以玉井水洗食之,骨轻柔能腾虚也。”可见古人对玉井水的水质有清醒认识,对其保健功效颇为推崇。

陆羽一生博学多能,除茶学之外,于诗文、音韵、小学、书法、戏曲、史志、旅游、地理、考古、水学、农学、工学、医药、饮食等方面多有涉猎,成就不俗,在唐代文坛活跃一时,而且曾流寓浙江,他撰写《茶经》时,对浙江宁波人士、著名中医药学家陈藏器的学问与卓识,不可能未有所闻,亦不可能未有所习所得。例如,《茶经·七之事》引用与茶食、茶疗和茶药有关的古籍药典计有《神农食经》、《晋书》、《搜神记》(干宝)、《食檄》(弘君举)、《食论》(华佗)、《食忌》(壶居士)、《尔雅注》(郭璞)、《杂录》(陶弘景)、《后魏录》、《本草》、《枕中方》、《孺子方》等等。

在陆羽《茶经》问世后,唐人竞相传抄,推动唐朝饮茶之风遍及各地。《新唐书·隐逸·陆羽传》载:“羽嗜茶,著经三篇,言茶之源、之法、之具尤备,天下益知饮茶矣。时鬻茶者,至陶羽形置炀突间,祀为茶神。有常伯熊者,因羽论复广著茶之功。御史大夫李季卿宣慰江南,次临淮,知伯熊善煮茶,召之,伯熊执器前,季卿为再举杯。至江南,又有荐羽者,召之,羽衣野服,挈具而入,季卿不为礼,羽愧之,更著《毁茶论》。其后尚茶成风,时回纥入朝,始驱马市茶。”在如此“尚茶成风”的影响下,文人墨客鉴于陆羽对山泉水的品鉴和推崇,特别是他对水质资源优化标准的界定以及水质特性的高度概括,让唐代士子和茶人从中感受到与此前不同的更值得称道的茶饮审美享受。这期间,更有推波助澜者,如唐常州刺史独孤及撰《慧山寺新泉记》:

此寺居吴西神山之足。山多小泉,其高可凭而上。山下灵池异花,载在方志。山上有真增隐客遗事故迹,而披胜录异者,贱近不书。无锡令敬澄字深源,以割鸡之余,考古案图,葺而筑之,乃饰乃圬。有客意陵陆羽,多识名山大川之名,与此峰白云相与为宾主。乃稽厥创始之所以而志之,谈者然后知此山之方广,胜掩他境。

其泉伏涌潜泄,潗漝舍下,无沚无窦,蓄而不注。深源困地势以顺水性,始双垦袤丈之沼,疏为悬流,使瀑布下钟。甘溜湍激,若酾醴乳。喷发于禅床,周流于僧房,灌注于德地,经营于法堂。瀑潺有声,聆之耳清。濯其源,饮其泉,能使贪者让,躁者静,静者勤道,道者坚固,境净故也。夫物不自美,因人美之,泉出于山,发于自然,非夫人疏之凿之之功,则水之时用不广。亦犹无锡之政烦民贫,深源导之,则千室褥裤。仁智之所及,功用之所格,功若响答,其揆一也。予饮其泉而悦之,乃志美于石。

因了唐代文人墨客的交口相赞,名泉以诗文褒扬而驰名天下,所以,唐代咏茶与山泉佳水的名诗名文不绝于口,在唐山水田园诗之外,别具一格。例如,储光羲《咏山泉》:“山中有流水,借问不知名。映地为天色,飞空作雨声。转来深涧满,分出小池平。恬澹无人见,年年长自清。” 陆龟蒙《谢山泉》:“决决春泉出洞霞,石坛封寄野人家。草堂尽日留僧坐,自向前溪摘茗芽。”皇甫冉《无锡惠山寺流泉歌》:“寺有泉兮泉在山,锵金鸣玉兮长潺潺。作潭镜兮澄寺内,泛岩花兮到人间。土膏脉动知春早,隈隩阴深长苔草。处处萦回石磴喧,朝朝盥漱山僧老。僧自老,松自新。流活活,无冬春。任疏凿兮与汲引,若有意兮山中人。偏依佛界通仙境,明灭玲珑媚林岭。宛如太室临九潭,讵减天台望三井。我来结绶未经秋,已厌微官忆旧游。且复迟回犹未去,此心只为灵泉留。”

唐人尚山尚水、尚茶尚艺,所作咏山泉诗文虽不免仍有仿效陶渊明“登东皋以舒啸,临清流而赋诗”(《归去来兮辞》)的影子,但此时的唐人笔墨之下更多地是凸显隋唐大一统文明时代新气象,他们尽情讴歌的山泉直抵唐山水文化和唐茶文化精神之魂魄——有泉水流动不止“年年长自清”的生命回响,有流泉潺潺“此心只为灵泉留”的生命观照,唐人的水文化在物质层面和精神层面都有了质的飞跃与升华。这正是唐代茶文化横空出世的根基所在。

起因之四,陆羽在《茶经·八之出》中将所考的唐代茶区总括为山南、浙南、浙西、剑南、浙东、黔中、江西、岭南等八大主产区,并一一辨析各地所产茶叶之优劣等级。

那么,从陆羽水学思想形成基点出发,我们如何对唐代茶区的形成以及唐茶文化的奠基作出合乎历史发展逻辑的合理、科学地解读?

首先,水文明是华夏民族建立夏国家文明体的母体记忆,《史记·夏本纪》记载,大禹治理天下水患,三过家门而不入,“开九州,通九道,陂九泽,度九山”,修建排灌水利工程,以利民垦田种植。此为古史传说的中国历史上最早的大规模水利治理工程,中国古代水思想和水资源的治理、开发及利用起步于此。大禹是中华民族水治理和水思想的先行者,其无私奉献精神和因势利导的科学精神,代代相传,这无疑是陆羽水学思想形成的基点之一。

其次,在春秋战国思想家中,《管子·水地》提出,地者和水者都是万物之重要思想,强调:“人,水也。男女精气合,而水流形。……是故具者何也?水是也。万物莫不以生,唯知其托者能为之正。” 孔子从社会历史和伦理教化出发,将水之形态和性能与人之精神和道德相联系,开创儒家水思想体系。他的“智者乐水,仁者乐山;智者动,仁者静;智者乐,仁者寿”(《论语·雍也》)和“逝者如斯夫,不舍昼夜”(《论语·子罕》)等发人深省的睿智思想,成为千百年来中国人世代传承的宝贵思想资源。老子和庄子建构了道家水思想体系。老子《道德经》有言:“上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。”老子对水之种种境界的无限延伸和提升,包含着无比深刻的思想,也奠基了中国水文化得以破除水功利唯一性的超然品质。《庄子·天地》篇提出,“夫道,渊乎其居也,漻乎其清也”,“夫道,覆载万物者也,洋洋乎大哉”,内化了中国人从水思想中自觉升华人生境界的通路。另一方面,春秋战国时期,对水利的利用和开发从防洪排涝转向农田灌溉——修建大型农田水利灌溉工程,特别是都江堰水利工程兼有防洪和航运的双重功效,带动农业生产力和社会经济有了进一步发展。这理当是构成陆羽水思想形成的另一个基点。

再者,魏晋南北朝以来,农田水利的重点开发和利用向江淮流域转移。在南朝,太湖流域已是天下闻名的富饶地区,“亩值一金”。至唐代农田水利建设又达至一个兴盛阶段,据《新唐书·地理志》等记载,唐代修建的水利工程达1130多项,“安史之乱”后在江淮流域的水利建设更是取得了新的大发展,长江流域一跃取代黄河中下游而成为全国农业经济优势区位地带,先进的水利开发和利用造就出江南鱼米之乡。这是构成陆羽水思想的又一基点。

正是在这样一种历史情况下,历经历朝历代的水利与水资源有效开发、利用和治理,至唐代,在世界上领先的中国先进水生产力终于花开花落,形成了《茶经》上所说的八大茶产区(涵盖今川、鄂、湘、赣、皖、苏、浙、闽、桂、粤、黔、豫、陕等省域)。由此,大唐茶叶种植业获得迅速发展,手工制茶作坊日渐发达,推动茶叶流通商品化和茶饮普及化程度日益加深,并在此基础上初步形成了唐代茶产业区域化和茶加工制作与保存专业化,茶业成为具有全国性影响的经济门类,唐中期之后随着茶叶生产及流通的规模化,征收茶业赋税渐成定制。茶在唐代很快发展成为全国性的饮料,上至皇宫贵族,下至平民百姓,品茶饮茶渐成风俗,茶事日盛。据唐人李肇《国史补》记载,列入唐代贡茶的计有十四品目名茶。其中,产于吴越之地的“顾渚紫笋”和西蜀之地的“蒙山紫笋”甚为唐皇室所喜爱,命在顾渚山和蒙山监制督造贡茶。顾渚山和蒙山均有泉水,可谓顾渚贡茶和蒙山贡茶成为唐代贡茶佼佼者的立身之本——好山好水产好茶。

同时,陆羽在《茶经·一之源》提出饮茶者应作“精行俭德之人”,他将自己的水学思想与茶学思想与管子思想、孔孟儒家思想和老庄道家思想相融合,开启唐茶文化精神内核,一方面预示唐茶文化正式奠基,另一方面自《茶经》问世亦标志茶学由此成为一门独立的学问。此后,唐人抄茶书、著茶书、读茶书、谈茶书,蔚成风气。

中茶文化相继传到海外,这其中也包含着对外传播中国古代的水思想和水意识、水科学。例如,中国茶传至朝鲜半岛,韩国茶道对水质、水量、水温和泡茶时间也有相当的讲究与要求。高丽王朝时的文学家、哲学家、茶人李奎报(1169—1241)所作茶诗云:“活水香茶真味道,白云明月是家风。”“评茶品水是家风,不要养生于世荣。”可见唐人的评茶品水之风亦传入朝鲜半岛,以“活水香茶”为品鉴标准。唐茶传至日本后,日本饮茶效仿唐朝饼茶煎饮法,讲究取水要汲取清流。日本茶道尤为重视煮水器茶釜,并视其为可登大雅之堂的茶仪礼具,日本人认为用茶釜所煮之水,其水质明显要优于一般壶所煮之水。

古来谦谦君子均以水德自居,水生万物,德行天下。故郦道元《水经注》云:“水德含和,变通在我。”东坡君子尝言:“宁可食无肉,不可居无竹。”对茶者而言,则不可饮无茶。竹,无水不生;茶,无水不生。故君子之道,无水,不可与言竹;茶人之道,无水,不可与论茶!斯言诚哉!

【摘自2018年第2期《吃茶去》杂志;作者:胡克夫(石家庄),系河北省炎黄文化研究会会长兼秘书长、河北省茶文化学会副会长】

茶叶是什么?茶叶是茶树的芽叶加工而成的,可直接冲泡饮用的饮品,与咖啡、可可共同被称为世界三大无酒精饮料之一,有着世界饮料之王的美誉。下面介绍一些关于茶叶的专业知识。

一、六大茶类及其特性

绿茶:未发酵茶,工艺步骤主要为杀青、揉捻、干燥。具有绿茶绿汤,香气高,味道略苦涩的品质特点。绿茶的知名品种有黄山毛峰、庐山云雾、西湖龙井、峨眉雪芽、洞庭碧螺春等。

白茶:微发酵茶,工艺步骤主要为采摘、凋萎、烘干、保存。具有茶叶牙毫完整,银白相间,茶汤为杏色或浅黄,味道香甜爽口的品质特点。主要品种有白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉等。

黄茶:微发酵茶,工艺步骤与绿茶相似,但多了“闷黄”一步,这使得黄茶具有黄茶黄汤,香气清且高,味道甘甜醇厚的品质特点。霍山黄芽、君山银针、蒙顶黄芽、远安黄茶、温州黄汤、皖西黄大茶、广东大叶青等都是黄茶类。

青茶:俗称乌龙茶,半发酵茶,工艺步骤主要为采摘、萎凋、摇青、炒青、揉捻、烘焙。品质特点有青茶条索粗壮,黄绿相交,茶汤呈黄色,味道醇香。铁观音、黄旦、本山、毛蟹等都属于青茶。

红茶:全发酵茶,工艺步骤主要为凋萎、揉捻、发酵、干燥,典型特征为茶红、汤红、叶红,味道飘香醇厚。红茶主要有小种红茶、功夫红茶、红碎茶、祁门红茶、滇红等品种。

黑茶:后发酵茶,经过杀青、揉捻、渥堆和干燥四个步骤制作而成。其品质特性为黑而又光泽,茶汤浓黄透明,茶叶可有香气,陈茶具陈香,味道醇美浓厚。主要品种有云南黑茶(普洱茶)、湖南黑茶包括茯茶、千两茶、黑砖茶、三尖等。

二、茶叶基本成分

茶碱:茶叶中的碱类物质,一般专指茶叶碱,广义的茶碱则是指咖啡碱、可可碱和茶叶碱的统称,具有舒缓镇痛等功效。

茶多酚:茶叶中多酚类物质,是形成茶叶色香味的主要成份之一,也是茶叶中有保健功能的主要成份之一,其主要功效多达几十种。

茶氨酸:茶氨酸是茶叶中特有的游离氨基酸,是茶叶中生津润甜的主要成份。有舒缓神经、提高记忆力、保护神经细胞的作用。

茶多糖:茶多糖是一类具有一定生理活性的复合多糖,具有多种生物活性,如降血糖,降血脂,调节免疫,抗凝血,抗血栓,抗氧化等。

茶皂素:又名茶皂甙,是可以让茶起泡沫的物质。具有许多生理活性,如解酒护肝,抗病毒,抗过敏,减肥等。

三、泡茶茶具

目前常用的茶具有瓷器茶具、紫砂茶具、玻璃茶具、塑料茶具。紫砂茶的保温性好,沏茶能获得较好的色香味,且造型美观,具有艺术欣赏价值,因此适合冲泡红茶、乌龙。而冲泡绿茶时为了一看茶叶在杯中轻雾漂渺、澄清碧绿及朵朵茶芽之美态,更适合选用玻璃茶具。至于搪瓷、塑料茶具,有轻便、耐用之优点,一般只为解渴而临时使用。

四、泡茶水源

水源不同,其所含溶解物质也不尽相同,对泡出茶汤品质的影响也大有不同。总的来说,用泉水泡茶最好,江水泡茶一般是不理想的,井水又不如江水。至于雨水,按下雨时间不同,水质也不同。以秋雨为上,梅雨次之,雷雨最差。

五、茶叶存放

茶叶保存以室温、避光、无异味的环境为最佳,如果茶叶含水量较高或已受潮,可以经80℃左右烘干或炒干摊凉后再储藏。保存时,可以以0.25-0.5公斤为一份,用白纸包好,放入干燥的罐、坛中,底层可放些干燥剂,干燥剂的种类按照茶类和取材方便而定。新买来的茶叶筒罐,筒内金属表面常有一层油脂,必须擦净晾干,再以少量废茶擦过,除去异味后才能装茶叶。

贮存绿茶可用块状未潮解的石灰,红茶和花茶可以用干燥木炭。罐、坛口盖多层草纸并压紧,以防潮湿空气进入。如果茶叶数量不多,也可用纸包好后,再用两层聚乙烯食品袋包装密封好,放在饼干箱里盖紧箱盖。为了避免茶叶吸收异味,切忌将茶叶与有严重异味的物质放在一起,诸如樟脑丸、香皂、香水、香烟等都不宜与茶叶混放。

六、茶水比例

冲泡茶叶时,每次茶叶放多少,并没有统一标准,主要根据茶叶种类,茶具大小以及个人饮用习惯而定。一般来说,茶与水的比例掌握在1:50或60,即每杯放3克左右的干茶加入沸水150-200毫升。

七、茶叶术语

茶性:指口腔的刺激感。包括香和苦涩度,常用“强、弱”来形容。

茶质:指口感上的丰富程度。常用“厚、薄、重、淡”来表达。

回甘:指苦味在口中转化消失过程中产生的甜。

生津:指两颊、舌面、舌底有唾液不断的涌出。

收敛性:品茶后,舌面和口腔四周出现的紧绷感,多为涩感的表现。

水性:指茶汤带给口腔的每种不同的感觉,如滑、化、活、砂、厚、薄、利。

层次感:指口感表现出的先后顺序,茶汤香气和滋味在口腔中转变的感觉。

喉韵:品茶后,茶汤带给喉咙的感觉,如甘、润、锁喉。

饱满:指茶汤物质丰富而带给口腔的一种充实感。

水味:冲泡或储存不当所产生的茶水分离现象。

锁喉:品茶后,咽喉过于干燥,吞咽困难,紧缩发痒等不适感。

茶气:是由茶叶中有机锗与多糖类结合而溶于水产生。茶气在老茶中易出现,常表现为打嗝、身体发暖、发热、发轻汗等。

陈韵:经岁月陈化而产生的韵味,常在有一定年份的旧茶中易感到。

茶水分离:茶汤入喉,嘴里留的不是茶味,而是水气。

入口即化:茶汤入口,不用有意识的吞咽,自然入喉。

爽朗:经岁月的陈化仓储优良的茶汤入喉后,口腔爽朗,牙齿有清晰感。

舌底鸣泉:生津的最高境界,重点在“鸣”字,接连不断之意。

关于品牌茶

产地茶很多品牌,也很多品种,但是关于品牌茶,每个品牌定位不同,标准不同,所以也决定其品质与价格不同。

因此什么是好茶,好茶其实源于标准,这就是暖莘茶。

中国不缺好茶,很多知名产地品牌,比如上述的乌龙茶,红茶,绿茶,铁观音,西湖龙井,茉莉花茶,滇红,祁门红,大红袍,普洱茶等等,但是哪个茶品牌的茶好?很多人就不太清楚,喝好茶,喝的是标准,不同品牌茶,定位不同,标准也就不同,对品质的要求也就不同.

好茶很多,但是要看标准,品牌茶推荐暖莘茶,一杯好茶源于标准,喝好茶,选暖莘,暖莘茶,好茶暖心。

暖莘茶:一叶好茶来之不易,从种茶,管茶,采茶,挑茶,炒茶,制茶,在不断找产地,选标准,寻好茶这包含了初心梦想旅途中的艰辛汗水,包含了几代人,一辈茶人的心血和用心,我们不生产茶,我们只设计茶,寻一叶中国好茶,标准化,规模化,复制化以降低好茶的成本,为消费者提供一叶好。

暖莘茶以坚持一叶好茶,暖一片人心的理念:以为大众寻找中国好茶为宗旨,对茶我们坚持四不原则:

1.非原产地不选

2.非原生态不选

3.非高标准不选

4.非好口感不选

因此并非每一叶茶都叫暖莘茶。梦想起航,十年三千六百五十个日夜,一百二多万公里,环绕中国六十圈,万里苦寻,品茶无数,只为寻找一叶中国好茶,敬您一杯暖莘茶,好茶才暖心。

暖莘茶对产品提出了更高的要求,比如在原有工艺上,每个环节有提出了更高的标准,有些行业工序,这里要经过两次以上的筛选或检核以确保在高品质的标准上,在二次以上提高,因此暖莘茶品质是比较值得肯定的。

免责声明

出于传递更多信息之目的,意在为公众提供资讯知识(内容收集整编部分源于互联网、如有侵权请联系,我们将在24小时内对侵权内容进行删除)本站对所有文章的真实性、完整性及立场等,不负任何法律责任。用户不应信赖内容,并应自行判断内容之真实性。切勿撰写粗言秽语、毁谤、渲染色.情暴力或人身攻击的言论,敬请自律。

张大复(1554~1630),名彝宣,字元长,又字心其,号寒山子,又号病居士;明朝苏州昆山(今属江苏)兴贤里片玉坊人。张大复是明代著名戏曲作家、声律家;从小聪慧过人,诗文名重乡里并在34岁时考中秀才,然遗憾的是终与科举无缘。史载张大复“年十七,赴乡试,不售,至中年则弃之,以诸生设管授课,后多以病止。”他初患青光眼,却凭微弱的视力坚持写作、教书;然原本殷实的家底,只因请江湖游医、铁鞋道人医治眼疾,花费甚多;最后只得典卖祖传字画、良田,可眼疾却是越来越重,至40岁时竟然失明。在这期间,他一度还患有偏头痛、伤寒、肺炎等疾病;虽然是贫病相交加之身材矮小,所以他自称“病居士”。但是,他也并非是别人想象中的那么愁绪满腔,怨天尤人;他常常闲坐在家乡小西门的城墙上,或是摇头晃脑哼着昆曲;或是与各界朋友聊天长谈,他用耳朵去“观察”,用心去感知纷繁的大千世界……张大复除了短时间在朋友的衙署里担任幕僚外,主要是以口述的方式让人记下自己设馆、作幕、出游的见闻,包括著名人物言行、家乡风土人情以及昆曲的兴起与发展等;他之所以活得比常人还豁达、潇洒,是因为他的一生有茶水与昆曲的滋润……

“茶痴”著书

张大复博学多识,为人旷达,兴趣独特;他潜心古文,犹重东坡文章且获其风骨;他广交士林,与归有光,王世贞,陈继儒等当时名儒相与交接,结社论文;他还“广搜虞,昆山先贤事迹”编纂成书。生平著述有《张氏先世纪略》、《昆山人物传》、《昆山名宦传》、《嘘云轩文字》、《闻雁斋笔谈》以及《志遗》、《灵荟》等等;尤以《梅花草堂笔记》著称于世,亦以《梅花草堂笔谈》闻名于世。

张大复《梅花草堂笔谈》以随笔形式写日常见闻与生活琐事,文笔清雅简洁,灵动且有韵致;正如其友陈继儒在《梅花草堂笔谈》序中所说:“元长贫不能享客而好客,不能买书而好读书,老不能询世而好经世,盖古者狷狭之流,读其书可以知其人矣;”与张大复交往较多的汤显祖,在一封信札中也说:“读张元长先世事略,天下有真文章矣。”

张大复《梅花草堂笔谈》一书共八百五十三则,上自帝王卿相,下至士庶僧侣,树木花草,飞禽走兽,尘世梦境,春夏秋冬,皆在笔谈之内,从中可以领略到时代人物的风貌和社会习俗,清新人们的耳目,由于其间记有钱谷、屯田、漕河、海运的经世之事,故亦足备考史之资。尤其是书中的论茶、论水、论松萝情节,更是让人领略了一位明代“茶痴”的痴情,也让人领略了一位资深茶人于茶的专注与专业……

“茶痴”论茶

张大复的《梅花草堂笔谈》多言及明代茶事,而且文字很有特点,值得品读;只是由于未能够得到普及,故世人多有不知,茶人少有人知而已……张大复《笔谈》中的一些篇章,虽然记录的是日常生活,却是极富有生活情趣,如“料理息庵,方有头绪,便拥炉静坐其中,不觉午睡昏昏也。偶闻儿子声书,心乐之,而炉间翏翏如松风响,则茶且熟矣。三月不雨,井水若甘露,竟扃其门而以缸器相遗,何来惠泉?乃厌张生馋口,汛之家人辈云:旧藏得惠水二器,宝云泉一器,丞取二味,品之由令儿子快读李秃翁《焚书》,惟其极醒极健者,回忆壬寅五月中,著屐烧灯品泉于吴城王弘之第,自谓壬寅第一夜,今日岂能此耶!”

《品泉》则是在文字的开篇几句,就描绘出一副其乐融融的家庭生活画面:在沸茶的咕咕声中,父亲昏然欲睡,忽然听见儿子朗朗的读书声,不由“心乐之”;接下来作者却笔锋一转,回忆起和友人在吴城“烧灯品泉”的“壬寅第一夜”……想来,与古代高人雅士赏花饮酒、煮茗品泉,谈诗论画,是张大复和许多名士一样,不仅是有所向往,而且是有所倾心……张大复在《笔谈》中的《言志》篇中,则清楚地表达了这种愿望:“净煮雨水泼虎丘,庙后之佳者连缀数缸……坐重楼上望西山,爽气窗外,玉兰树初舒嫩绿,照月通明,时浮黄晕,烧笋午食,抛卷暂卧,便与王摩诘、苏子瞻对面纵谈,流莺破梦,野香乱飞,有无不定,杖策散步,清月印水,陇麦翻浪,手指如水,不妨敞裘着罗衫外,敬问天公肯与方便否。”这恐怕是中国历代知识分子人生画面的最高理想,但究竟能否真正实现?!又有几人能够实现呢?!那真是只能“敬问天公肯与方便否”了!张大复以为,饮茶如鉴赏金石彝鼎、欣赏书法名画一样,是一门独特的审美艺术,绝不能由他人代劳;只能是由自己亲自操作,自己用心去体验、品味其中的浓情妙趣;而这与苏轼的“从来佳茗似佳人”之句有着异曲同工之妙。总之,古人在品茶之时,抚摸着或精美或朴素的茶具,凝视着澄碧青翠的茶汤,鼻嗅着如兰似梅的茶香,品味着茶汤甘芳鲜爽的滋味;这样,便可自然而然地进入一个高雅美妙的茶道艺术境界,让人在不知不觉之中使精神得到陶冶,思想得到升华。

张大复还在《梅花草堂笔谈?茶说》中,于茶的个性给予了独到的见解;他认为“天下之性,未有淫于茶者也;虽然,未有贞于茶者也。水泉之味,华香之质,酒瓿、米椟、油盎、醯罍、酱罂之属,茶入辄肖其物。而滑贾奸之马腹,破其革而取之,行万余里,以售之山栖卉服之穷酋,而去其膻熏臊结、止膈烦心之宿疾,如振黄叶。盖天下之大淫而大贞出焉。世人品茶而不味其性,爱山水而不会其情,读书而不得其意,学佛而不破其宗,好色而不饮其韵。甚矣,夫世人之不善淫也!顾邃之怪茶味之不全,为作《茶说》,就月而书之。是夕船过鲁桥,月色水容,风情野态,茶烟树影,笛韵歌魂种种,逼人死矣。以贞与淫比喻茶性,初看似乎新奇怪诞,但阅后深思,又觉不无道理,不失为奇思妙想。淫者,乱也。茶性极易吸气,遇梅则香,逢鲍则腥。如封藏不严,百味皆杂,难守其本真之味。从这一角度来看,天下没有一物如此轻佻。贞者,正也。”

茶不仅解荤腥,能祛除烟酒之毒,更被誉为“百病之药”;明代李时珍等历代医家对茶都有较高的评价。尤其是茶于头昏脑涨,精疲神倦,百节不舒,饮之皆消;令人神清气爽,身心舒泰等等……。所以,“茶痴”张大复认为饮茶“去其膻熏臊结、止膈烦心之宿疾,如振黄叶”,效果犹如秋风扫落叶那样明显。由此可见,大淫只是茶的表面现象,大贞才是它的内在本质。茶既是如此大淫大贞之物,品茶行家就应该明其淫而就其贞,不仅能品味其色、香、味、形,更要看重它的非凡功效和神韵。这篇新奇优美的《茶说》,是张大复在一个美好迷人的月夜写就的;“是夕船过鲁桥,月色如水,风情野态,茶烟树影,笛韵歌魂种种,逼人死矣。”想来,张大复能在黑暗与贫病中,潇洒地活到77岁,其中的秘密是:茶水与昆曲不无大功矣!

“茶痴”论水

对于煎茶的用水,在古代则是被重视到无以复加的神圣程度,各界人物纷纷出来做茶事表演;以彰显煎茶用水的重要或意义。水为茶之母,中国茶人历来讲究泡茶用水。陆羽《茶经》、张又新《煎茶水记》、欧阳修《大明水记》、蔡襄《茶录》、宋徽宗《大观茶论》等,都对茶与水的关系作有精辟的论述。

明代人田艺衡的《煮泉小品》是一部茶之水的专著,它分为十个部分:从“源泉”、“异泉”一直说到“江水”、“井水”等,不少议论怪异到出人意表的程度。而“茶痴”张大复则是来得更猛,他甚至有点“喧宾夺主”地将水提高到胜于茶的地步。他在《梅花草堂笔谈》中说,“茶性必发于水,八分之茶,遇十分之水,茶亦十分矣;八分之水,试以十分之茶,茶只八分耳。贫人不易致茶,尤难得水。”这是“茶痴”张大复泡茶试水时的体会与感悟。他的意思是,泡茶的重要性在于水。茶发于水,水乃茶之母。所以,好茶还需好水沏……张大复《梅花草堂笔谈?试茶》文中关于水的经典论述是说得最透彻的;看来好作惊人之语的文人习气,用在茶事酒风上更容易得到人们的谅解和认可……因为水不仅承载了茶之色、香、味,而且实现茶的养分和药理功能,所谓“精茗蕴香,借水而发”就是这个道理。与他同时代的茶人许次纾,也曾在《茶疏》一文中写到:“精茗蕴香,借水而发,无水不可与论茶也。”然而,张大复的高论比许次纾等所有名人行家更加淋漓尽致;在张大复看来,品茶同时也是品水,好水不仅可以掩饰茶之不足,更可以使茶锦上添花;而水品不足,不仅是茶性难显,还会减低茶的品质……能透彻、经典地评说茶水关系的张大复,可谓是识得茶之真滋味。

“茶痴”论松萝

张大复《梅花草堂笔记》的30多篇记述茶、水的文章,除了有《试茶》、《茶说》外,还有《天台云雾茶》、《天池茶》、《紫笋茶》等篇记;说各地特色茶的有《茶菊》、《乞梅茶帖》,不失为高士饮茶图的有《此坐》、《煎茶》,述说各地名茶和品饮心得有《饮松萝茶》等……然令人遗憾的是,张大复的《饮松萝茶》一文未见原著;只知道他在《闻雁斋笔谈》中说:“松萝茶有性而韵……初泼时,嗅之勃勃有香气耳……”张大复品饮并赞美松萝茶,是因为松萝茶的名气还是因为松萝茶的品质,抑或是与松萝茶的缘分,不得而知;然他对于松萝茶的那份倾心和热爱,却是跃然纸上;“饮松萝茶,松萝茶有性而韻,正不堪与天池作奴,况介山之良者哉。但初泼时,嗅之勃勃有香气耳。然茶之佳处,故不在香。故曰虎丘做豆气,天池作花气,介山似金石气,又似无气。”而在《梅花草堂笔谈》(卷十三?茶条)中,张大复更是情深意长的评论松萝茶;他说:“松萝之香馥馥,庙后之味闲闲,顾渚扑人,鼻孔齿颊都异,久而不忘。然其妙在造。”想来,张大复的“然其妙在造”几个字,却是一语道破了明代松萝茶的制作技艺……

中国的制茶技术,由唐宋时期占主导性的“蒸青”制茶法,至明代已为“炒青”制茶法取代,并逐渐成为占主导性的制茶技术且一直延续至今。这个创新的制茶技术,就是以松萝茶为代表的炒青技法,因为炒青技法的独特和领先……所以,松萝茶获得了“炒青始祖”之誉。作为明代茶苑的一枝奇葩,松萝茶的崛起和盛行,体现了制茶工艺的精湛与茗饮文化的内涵丰富。同时,伴随着松萝茶技法向湖南、福建、浙江、江西等茶区的传播,各大茶区实现了中国茶业史上由蒸青向炒青转变的技术革命;“松萝”之名亦传遍天下并成为清末以前徽州茶的通称。而在技术革新作为发轫契机的同时,引领消费时尚的文人雅士也起到了推波助澜的重要作用。想来,张大复不仅是一位雅士中,亦是一位喜茶爱茶并懂茶的资深茶人;称其“茶痴”亦是理所当然……晚明时期,色、香、味俱佳的松萝茶大行其道后,文士们对品饮之境又有了新的突破,尤其是讲究“至精至美”之境;在那些文人墨客看来,品饮松萝茶至精至美的极至最后之境,就是“道”,亦是松萝茶之“道”。

明人张源首先在自己的著作《茶录》一书中,提出了自己的“茶道”之说:他说以松萝茶为代表的明代炒青制茶技术是“造时精,藏时燥,泡时洁。精、燥、洁茶道尽矣。”张源认为茶中有“内蕴之神”即“元神",发抒于外者叫做“元体",两者互依互存,互为表里,不可分割”。所以,张源的观点很明确:元神是茶的精气,元体是精粹外现的色、香、味。只要在事茶的过程中,做到淳朴自然,质朴求真,玄微适度,中正冲和,便能求得茶之真谛。因此,张源的茶道是追求茶汤之美、茶味之真,力求进入目视茶色、口尝茶味、鼻闻茶香、耳听茶涛、手摩茶器的完美之境。而有着“炒青始祖”之誉的松萝茶,因其茶的色、香、味及其丰富的文化内涵,则是真正体现了茶之“道”。然张大复则是在这样的认知基础上更进一层,他说:“世人品茶而不味其性,爱山水而不会其情,读书而不得其意,学佛而不破其宗。”张大复想告诉人们的是,品茶不必斤斤于其水其味之表象,而要求得其真谛,即通过饮茶达到一种精神上的愉快,达到一种清心悦神、超凡脱俗的心境;也以此达到超然物外、情致高洁的化境,更是达到一种天、地人心融通一体的境界。茶痴张大复对于饮茶之“道”的认识,可以说是明代时期的茶人对中国茶道精神的发展与超越。

张大复的一生,都在执著地追求一种富有生活情趣及理想的生活方式;这一点在他的小品文《泗上戏书》里,有着绝妙的描述:“一卷书,一尘尾,一壶茶,一盆果,一重裘,一单绮,一奚奴,一骏马,一溪云,一潭水,一庭花,一林雪,一曲房,一竹榻,一枕梦,一爱妾,一片石,一轮月,逍遥三十年,然后一芒鞋,一斗笠,一竹杖,一破衲,到处名山,随缘福地,也不枉了眼耳鼻舌身意随我一场也……”真的是不枉了“茶痴”的美称啊!

【摘自2018年第4期《吃茶去》杂志;作者:郑毅(安徽黄山),作者系茶文化学者、徽茶文化研究中心主任】