中国是茶叶的原产国,陆羽《茶经》中记载:“茶之为饮,发乎神农氏。”而根据《神农本草经》记载,早在原始社会时期,古老先民已经开始发现并利用茶叶来进行解毒。所谓“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之”,是最好的证明。几千年来,茶叶随着历朝政治文化经济中心的转移,从巴蜀之地向全国传播扩展,特别是长江中下游地区和华南地区发展,最终形成了现在全国20多个省份1000多个县市种植茶树的格局。

但是,不管是茶叶的种植生产和加工制作技术,还是销售和品饮知识及茶文化相关体系的传承和发展,从有记载以来,大多依靠师傅带徒弟的口口相传和文献资料的记载流传及在历史长河中交流融合而成,并没有一整套完整的学科体系教育。当然,这与古代中国教育理念和学科设置有很大的关系。古人认为读书才是正途,茶叶种植属于农业生产的一部分,茶叶加工工艺最多算得上是一门手艺而不是一门学科。直到近现代以来的西学东渐,西方学科教育体系传入中国以后,茶学才慢慢正式成为一门独立的学科。

一、茶学教育的内容有哪些?

茶学是一门特色鲜明的传统学科,追根溯源历史悠久,包含内容非常丰富,既涉及自然科学,同时又兼顾人文科学。从大类上来讲,可以分为茶科学和茶文化学两类。具体来说,茶科学里包含茶树学、茶树栽培学、茶叶加工学、茶叶检验学等,茶文化学包含茶史学、茶艺、茶道、民族茶艺学等等。现代茶学交易已经分门别类,深入细化到每一个专业类别了,形成了完整的茶学教育体系。

茶的历史十分久远,自从茶圣陆羽撰写《茶经》开始,世界茶叶史上第一部茶学专著就此面世。但真正形成茶学学科则是20世纪初的事情,根据现代文献资料和历史记载,我国最早设置茶学课程的大学是上世纪30年代的广州中山大学。新中国建立以后,尤其是改革开发以来,我国茶学交易事业蓬勃发展,目前全国大部门农林院校和部分综合性大学都开设了茶学专业,比如浙江大学、安徽农业大学、湖南农业大学、福建农林大学和云南农业大学等等。另外,部分大中专类院校也纷纷开始茶艺、茶道和茶文化专业,向社会培养和输送专门人才。

二、茶学教育的起源于何时?

如果从茶学历史发展的角度来看,我们可以将茶学的起源追溯到唐朝时期。陆羽撰写了世界上第一部茶学专著《茶经》,对茶叶生产的历史、源流、现状、生产技术以及饮茶技艺、茶道原理等进行了综合性论述。虽然当时没有茶学的概念,但《茶经》却是我国茶学研究成果的集大成者,是茶叶的“百科全书”。

此后,宋代皇帝赵佶的《大观茶论》、赵汝砺的《北苑别录》、明朝朱权的《茶谱》以及清代刘源长的《茶史》等著作,都是有关中国茶叶生产、加工和品饮方面的专著,可以看做是历史茶学的传承和发展。当然,真正作为一门学科,现代教育意义上的茶学萌芽出现在晚清时期。

19世纪末,伴随着清政府的衰落腐败,中国茶叶发展进入到历史的低谷,当时社会上的洋务派有识之士,意识到传统的教育观念已经无法挽救中国,必须进行改革和维新,向西方世界学习。为了振兴中国茶叶,必须建立学校、培养专门茶叶人才。清末台湾巡抚刘铭传是历史上有记载的第一个提出建立学校培养茶叶人才的官员,他在1887年计划“再立茶艺学堂一所,教授艺童,恒常习学。”1891年,当时的洋务派代表人物,湖广总督张之洞也计划开设专门学校,设置商务学专业,招收茶商子弟50名来接受茶学教育学习。

根据《农学报·萧主政补救丝茶折》和《光绪朝东华录》等资料记载,1898年,光绪皇帝批准刑部主事萧文昭“设立茶务学堂”来拯救中国茶叶的建议,“谕于已开通商口岸及产丝茶省份,迅速设立茶务学堂及蚕桑公院”。1899年,清政府创办农务学堂,根据《农务学堂招考农学示》记载,当时一共招收7个学科,分别是:方言、算学、电化、种植、畜牧、茶务、蚕茶。从这里可以看出,7个学科中至少有两个(茶务和蚕茶)与茶学强关联,另外种植学科也会涉及到茶叶种植技术。因此,这是现有资料中最早设置茶学课程的记载。

而1907年,清政府在四川创办的“四川通省茶务讲习所”,是我国茶学历史上第一所专门学校。民国建立后,该校改名为四川省立高等茶叶学校,一直办到了1935年,学制3年,总共毕业18个班学生。1909年,湖北和四川峨嵋县分别设立“湖北省茶务讲习所”和“四川蚕桑茶业传习所”。除此之外,清末还有更多的“茶务讲习所”在各地筹办,至此,中国茶学作为一门学科,正式登上历史舞台。

三、茶学教育的发展和繁荣

1.民国时期茶学教育的发展

辛亥革命以后,旧式学堂改为新式学校,各地纷纷兴教育,开学堂。在1912年~1924年间,全国多地设置有茶学学校,比如1915年湖南茶业讲习所、1918年安徽休宁茶务讲习所、1920年的云南茶务讲习所和1923年安徽六安省立第三农业学校茶科专业等等。但是由于北伐战争和军阀混战,各地学校开办时间均不长就因为经费、政治和战争影响而被迫关闭。从1924年到1935年前后十多年间,我国茶学教育培训陷入了一段时间的低潮。

1934年,福建设立“福安县立初级职业学校”,专设茶叶班,开福建茶学教育先河。1939年,福建省教育厅创办“福安县初级茶业职业学校”,招收茶业和农艺新生。1942年,贵州省立湄潭实用职业学校开设茶叶科和制茶科。同年,贵州省教育厅与国民党中央茶叶实验场合办制茶科1个班。1947年扩大到2个茶叶班。1940 年江西创办婺源茶业职业学校。除此之外,各地还根据自身需要,开办了很多短期培训班。比如1937~1941年,浙江省三界茶叶改良场曾举办过3期茶叶技术训练班,1938~1941年,安徽祁门茶叶改良场也举办了2期茶叶高级技术人员训练班等。这些初级和职业教育的出现,为我国茶叶发展培养了一批急需专业人才。

除此之外,茶学高等教育也在这一时期出现。1931年,广东中山大学开设茶作课,这是有记载以来的茶学高等教育记录。1940年,复旦大学成立了茶业组和茶叶专修科,第一次成规模的招收茶学新生,著名茶学专家吴觉农担任茶叶组主任。另外,在这一时期,浙江大学、安徽大学、金陵大学等都开设茶叶相关专业。不过,我们都知道,这一期间,中国处于抗日战争和解放战争时期,民生凋敝,百废待兴,茶学教育虽然有所发展,但因经费或战争关系,却无法持续深入推动。

2.建国后茶学教育的繁荣

新中国建立以后,非常重视茶叶生产种植,针对茶学专业人才的培训十分普遍。其中茶学高等教育是伴随我国高等学府院校调整而逐步建立起来的。比如民国时期设立的复旦大学茶业组,在1952年整体划归安徽大学农学院,后来演变成今天的安徽农业大学茶学专业。武汉大学茶叶专修科划归华中农学院等等。目前,安徽农业大学 、浙江大学、湖南农学院 、华南农业大学 、西南农业大学 、福建农业大学、四川农业大学等都开设茶学专业。并且,很多学校的茶学专业成为全国重点学科,茶叶专业教授导师成为两院院士。这些都表明茶学教育的受重视程度和普及程度。

当然,建国后茶学的中等职业教育也取得了较大程度的发展,像浙江、安徽、福建、四川、云南等产茶大省,都开设了茶叶专科类职业学校,培养茶叶生产、加工、销售和茶艺专业人才队伍。民间各种茶叶专门学校同样十分兴盛,尤其是近几年来,茶叶在全国受欢迎程度越来越高,刺激了茶学教育的兴盛。各种不同层次的职业教育 、不同类型的茶叶技术训练班是中国茶学教育的又一重要形式。

据不完全统计,全国目前已有近30所大专院校设立茶学系科,中专类和社会民办职业茶叶学校更是不胜其数。在高中低不同层次茶学教育的全覆盖下,为我国茶叶发展培育了大量的专业性人才,在茶叶的生产、加工、销售、管理和审评及茶文化传播方面,做着自己的力所能及的贡献,促进我国茶叶事业的整体腾飞和更好发展。(本文作者许小河,来源予言茶事。)

附:现代中国十大茶学教育家

二十世纪是中国茶业、茶学史上最重要的一个世纪,在二十世纪,实现了从传统茶业、茶学向现代茶业、茶学的转变并建立起现代茶业制度和现代茶学体系,茶叶生产、科技、教育、经济、文化都取得显著的成就。作为茶业、茶学基础的茶学教育更是从无到有,建立了从职业中学、中等学校到大学乃至硕士、博士的完整的茶学教育体系,在国际上处于领先地位。涌现出了一大批献身茶学教育的教师、名师和教育家,而王泽农、吕允福、陈椽、庄晚芳、陈兴琰、陆松侯、张堂恒、莫强、王镇恒、刘祖生等就是他们当中的杰出代表。他们几乎都是终身站在茶学教育的讲坛上,循循善诱、诲人不倦,为茶学专业建设、课程建设、教材建设、人才培养作出巨大贡献。

一、王泽农

王泽农(1907—1999),江西省婺源县人,茶学家、茶学教育家、茶叶生物化学专家。参与筹创中国高等学校第一个茶叶专业,培养了大批茶学人才。主编《茶叶生物化学》、《中国农百科全书·茶业卷》等,编译《关于茶叶生物化学的研究》,著作有《茶叶生化原理》等,是我国茶叶生物化学学科的创始人。

1925年9月,考入国立北京农业大学,当时正值军阀混战,肄业北京农业大学。1928年2月,考入国立上海劳动大学农学院农业化学系,1931年7月毕业。

1933年至1938年,先后在比利时颖布露国家农学院和颖布露国家农业试验场留学和工作,除钻研农业化学外,他还深入研究植物生理、生化、生物物理等生物学科。在比利时所从事的农业化学以及植物化学和生物化学的研究,为他回国后创建我国茶叶生物化学学科奠定了坚实的基础。

1938年,王泽农从比利时回国,协助李亮恭筹建复旦大学农学院。王泽农除担任教学工作外,还担任农场农产制造组主任兼技师。

1940年,吴觉农在重庆复旦大学农学院农艺系筹建茶叶组、茶叶研究室和茶叶专修科,王泽农参与筹建工作,并担任教师和研究人员。1946年,王泽农受聘为上海复旦大学农学院茶业专修科任教授兼主任。因抗战原因停招两年的茶叶专修科恢复招生,王泽农为恢复茶叶教学倾注了大量心血。

1949年5月上海解放,王泽农除继续在茶叶专修科任教外,筹建了复旦大学农业化学系,担任系主任。除教学工作外,他还担任复旦大学教学改革组副主任。但他始终坚持搞好教学工作,从没有放弃课堂讲授,为培养人才作贡献。

1952年全国高校院系调整,复旦大学茶叶专修科调至安徽大学农学院,王泽农也随着来到在芜湖的安徽大学。1954年安徽农学院在合肥独立建校,他又由芜湖调至合肥。一直在茶业系任教,先后担任过土壤农化教研室主任、茶叶生物化学教研室主任、科研处处长、教务长、院学术委员会副主任等职。

王泽农在我国高等院校茶叶专业首先开设茶叶化学课,在此基础上,他进一步创建和完善了茶叶生物化学学科课程体系,建立茶叶生物化学教研室,招收研究生,培养了大批茶叶生物化学科技人才。

王泽农早期所讲授的茶叶化学,还局限于茶树栽培和茶叶加工过程中各种成分的变化研究,属于植物成分化学范畴。从廿世纪50年代中期开始,他开始讲授茶叶生物化学课。1961年出版了由他主编的全国第一部统编教材《茶叶生物化学》。他主编的全国第二部统编教材《茶叶生物化学》,1980年出版;增订的第二版,1988年出版,突出了该课程本身的系统性,加强了茶叶特征成分的论述,从而完善了茶叶生物化学课程体系。

1955年,安徽农学院茶业系在王泽农主持下成立了茶叶生物化学教研室,为了培养和加强师资力量,除了从本校吸收一些茶叶专业毕业生外,还从外校调来了学化学专业的毕业生。他们在王泽农的指导下,进修了有关茶叶生化学科的理论和技术,后来都已成为茶叶生化专业人才。

王泽农在三次主编国家统一教材《茶叶生物化学》,引导大家在广泛搜集专题资料的基础上,提高自己的专业水平。这为全国茶叶生物化学人才的培养和队伍的扩大,起到了重大作用。他还为他校培养茶叶生化进修教师,向其他学校和单位输送攻读茶叶生物化学的研究生。他不遗余力,为培养茶叶生物化学人才作出重要贡献。

二、吕允福

吕允福(1907-1990),浙江省新昌县人,茶学家、茶树栽培专家,西南农业大学茶学专业创始人。长期从事茶学教育和科研工作。20世纪三四十年代筹建浙江茶业改良场,为浙江茶业发展做了大量工作。建国后,赴重庆执教,培养了大批茶叶专业人才。

1927年,考入上海国立劳动大学农艺系。1931年,毕业后留校在实验农场。1933年,回故乡浙江,由吴觉农介绍到金华农校任教。1934年,出任浙江省第五区农场技术主任。1935年,协助吴觉农创办浙江省农林改良场(1937年1月更名为浙江省茶业改良场,今三界茶场),吴觉农兼任场长,吕允福出任技术主任。同年5月,继任该场场长。

1949年10月,复旦大学聘请吕允福为茶叶系主任,并登报公告,却因茶场交接工作稽延未能到任。后调东北农林部农业处任稻麦组组长,兼任北京中国茶叶总公司技师。1951年,调至西南贸易专科学校,任茶叶科主任(副教授)。1952年院系调整,西南贸易专科学校并入西南农学院,任西南农学院茶叶专修科主任、茶叶教研室主任、院学术委员等职。

参编《制茶学》(1961、1965)、《作物栽培学》(1963)、《四川茶叶》(1977)、《茶树栽培学》(1961、1979),并担任全国高等农业院校统编教材《茶树栽培学》1979年版副主编。

三、陈椽

陈椽(1908—1999),福建省惠安县人,茶学家、茶学教育家,制茶、茶史专家,是我国近代高等茶学教育事业的创始人之一。主编《制茶学》、《茶叶检验学》、《茶叶商品学》、《茶叶市场学》、《茶叶贸易学》、《茶叶经营管理》等教材,著作有《茶树栽培学》、《茶叶制造学与制茶管理》、《茶业通史》、《制茶技术理论》等。

1934年,从国立北平大学农学院毕业后,先后在茶场、茶厂、茶叶检验和茶叶贸易机构工作。1940年,赴浙江英士大学农学院任教。当时正值抗日战争期间,日本侵略者的飞机到处狂轰滥炸,英士大学数迁校址,教学与生活都十分艰难。但他照旧认真备课、讲课,激发学生的爱国主义热情,鼓励学生为发展祖国的茶叶科学而努力学习。没有教材,他就深入茶场、茶厂搜集资料,编著了我国第一部较为系统的高校茶学教材《茶作学讲义》。这本教材包括茶业通论、茶树栽培、茶叶制造、茶叶检验等方面的内容。抗日战争胜利后,受聘到复旦大学任教,继续为创立茶业教育体系而努力。先后编著了《茶叶制造学》、《制茶管理》、《茶叶检验》、《茶树栽培学》等4部教材,以满足教学的需要。在教学的同时,他还进行了大量的科学研究工作,不断充实教学内容。

1952年,全国高等院校进行院系调整,他自愿要求到工作、生活条件较艰苦而盛产茶叶的安徽工作,担任安徽农学院副教授兼茶业系主任,亲自抓教学大纲的制定、课程的设置和生产实习基地的建设,为该系的创办、教学科研逐步走上正轨化做了大量艰苦细致的工作,1957年晋升为教授。这期间他还致力于提高《制茶学》的教学水平,两次主编全国高等农业院校教材《制茶学》以及《茶叶检验学》,出版了《茶树栽培技术》、《安徽茶经》等专著,即使在“文化大革命”中被迫离开教学、科研岗位后,也从未中断过写作。

“文化大革命”后,他又回到了教学、科研第一线,这时虽年事已高,但精神更加焕发。1977年,他还向国务院提出了茶业教育事业发展的设想。1978年,建议并参与在安徽农学院茶业系创办全国第一个机械制茶专业。1978年9月,他不顾自己年迈体弱,不畏路途遥远,带领9所院校茶叶专业的教师深入云南、贵州、四川等地茶区,历时1个多月,搜集有关茶叶生产的科研资料,以充实《制茶学》内容,按时完成了教育部、农业部交给的高等农业院校统编教材《制茶学》的主编任务。之后,他又编著《制茶技术理论》,作为研究生必修课的教材,主编《中国名茶选集》,作为制茶学的补充教材。在完成上述教材后,他又着手编写茶业经济专业的教材,主编了《茶叶商品学》,受农业部乡镇企业管理局委托编写了《茶业经营管理学》,还编写了《茶药学》、《茶叶市场学》、《茶叶贸易学》。

执教半个多世纪,除了2年制的专科生和4年制的本科生外,又先后招收了制茶、茶机、茶叶检验、茶史、茶叶贸易、茶叶市场学等方面的硕士研究生。为了加速高校的师资培养,1986年开办了全国制茶助教进修班,亲自编写教材并讲授《制茶技术理论》课程。并多次配合农业部、商业部等单位举办全国性制茶技术训练班,以及通过下场、下乡举办短期学习班等方式,培训基层技术力量。通过多层次的教学,为国家培养了一代又一代茶叶人才。

四、庄晚芳

庄晚芳(1908—1996),福建惠安人,茶学家、茶学教育家、茶树栽培专家,中国茶树栽培学科的奠基人之一。毕生从事茶学教育与科学研究,培养了大批茶学人才。晚年致力于茶业的宏观研究,对茶历史以及茶文化的研究作出贡献。主编《茶树栽培学》,著有《茶作学》、《中国的茶叶》、《茶树生物学》、《中国茶史散论》等。

1924年,考取集美高等师范学校。1930年考入中央大学农学院。1934年毕业后,到安徽祁门茶叶改良场工作。1938年,在福建省福安农校讲授茶叶课。1939年,担任福建省茶叶管理局副局长,曾到崇安筹办福建省示范茶厂,并在武夷山下组织开辟了数千亩新茶园。不久,他转至浙江衢州协助吴觉农筹办东南改良总场。1943年,福建省农林公司聘为总经理。

新中国成立后,先后在复旦大学农学院、安徽大学农学院、华中农学院和浙江农业大学从事茶学教育。1965年,他首次培养茶学研究生,成为我国茶学研究生教育的开端。

庄晚芳知识渊博,曾讲授过《茶作学》、《茶叶概论》、《茶树栽培学》、《茶叶加工学》、《茶叶经济》、《茶叶贸易学》、《茶叶审评》、《茶树生理》等课程。在教学中,他坚持理论联系实际,既重视课堂教学,又亲自带学生到茶区调查研究,参加栽茶、制茶等实践活动。他坚持教学内容和教学方法的改革,不断更新教材,采取启发式教学。他对学生要求严格,并言传身教。

在教学中,十分重视教材建设。1961年、1979年和1988年曾3次主编全国高等农业院校统编教材《茶树栽培学》。每次编写,从提纲拟定,内容取舍,初稿讨论直到最后定稿,他都严格把关,从而提高了教材质量。

庄晚芳是茶树栽培学科的奠基人之一,他重视并善于总结群众丰富的茶树栽培经验,主持并参加茶树栽培基础理论研究。1956年,编著的《茶作学》,是中国现代茶树栽培学的一本重要专著,既系统总结了我国茶农的宝贵经验,又全面介绍了苏联种茶的先进技术,对我国茶树栽培的实践及理论,都有较大的影响。1957年,另一本关于茶树栽培的理论著作——《茶树生物学》出版了,这是中国第一本系统论述茶树生物学特性的专著。

庄晚芳学术论著数量多,内容广,有独特见解,在国内外都有较大影响。他编著的《茶作学》,早在1959年就被译为俄文,在苏联出版。他撰写的《中国的茶叶》及主编的《中国名茶》和《饮茶漫谈》均被译为日文,在国外发行。

五、陈兴琰

陈兴琰(1911-2001),广东省三水县人,茶学家、茶学教育家和茶树育种专家。湖南农业大学茶学专业奠基人。长期从事茶学教育与科学研究,培养了大批茶学人才。主编《茶树育种学》,为中国茶树育种和茶学教育工作作出重要贡献。

1933年,考取国立中山大学农学院农学系农艺门本科学习,主修茶作学。1937年,大学毕业后,由吴觉农介绍,赴安徽省祁门茶叶改良场任技术员兼栽培组组长,之后相继任广州商品检验局和上海商品检验局技士、技正,主持出口茶叶的质量检验工作;财政部贸易委员会茶业处派驻香港富华公司和昆明复兴公司,负责茶叶生产技术训练班的教学和云南的茶叶出口工作;江苏南通学院茶业课讲师。

1952年,到湖南农学院任副教授、教授,是湖南省茶学学科的主要创始人和学科带头人。历任湖南农学院茶叶教研室主任,园艺系副主任、主任,茶叶研究室主任,茶叶研究所所长,院务委员会委员和学术委员会委员等职。为茶学专业本科生和研究生开设“茶树栽培学”、“茶树育种学”、“茶树生理生态”、“茶树高产优质理论与实践”、“茶树起源进化和分类”、“茶学专题”等课程。兼任农业部全国茶树品种审定委员会副主任委员,《湖南农学院学报》编委会副主任、《茶叶通讯》主编等多项社会职务。

1980年和1989年两次主编全国高等农业教材《茶树育种学》,其中1989年版被国家教委评为“国家级优秀教材”。1987年他翻译的日本《茶树栽培与生理》由农业出版社出版;1986年参编的《中国茶树栽培学》由上海科技出版社出版。是1988年出版的《中国农业百科全书·茶叶卷》(农业出版社出版)编委、顾问兼育种篇主编。

六、陆松侯

陆松侯(1914-2005),浙江省湖州市人。茶学家,茶学教育、制茶和审评专家。长期从事茶学教育、制茶和茶叶审评工作。在创建感官审评理论,统一审评方法等方面,对全国各类茶叶的初精制加工及标准样建立作出了重要贡献,培养了大批茶学人才。主编《茶叶审评与检验》。

1932年秋至1935年春就读于上海博习外文学院(大专性质),主习英文。上海博习学院毕业时,恰逢当时上海商品检验局招考茶叶检验员,以优秀成绩录用为练习生,从事茶叶检验工作。

1938年,日本侵略军入侵广州,同年10月他随该局部分成员撤退到香港,任职于富华贸易公司茶叶部,从事茶叶检验工作。

1939年4月,到浙江油茶棉丝管理处茶叶部,先后任技士、产制股股长等职。为了规范和促进茶叶生产加工、管理等工作,他于1940年撰写了约20万字的《浙江茶叶管理》,用作培养茶叶干部之教材。

1941年,浙江油茶棉丝管理处撤销,移职于浙江茶叶公司并先后任技术科长、厂长等职。

1945年8月至1948年3月,供职于吴觉农与孙晓村开办的上海兴华制茶公司遂安茶厂,任厂长。

1949年10月,中国茶业总公司成立,农业部副部长吴觉农兼任总经理。1950年5月,吸收陆松侯为该公司职员,任二级技师、科长,具体负责全国茶叶生产的有关管理业务。

1953年3月,升为中国茶业公司技术处副处长,高级工程师。1956年,任国家农产品采购部副处长。1957年,任全国供销合作总社副处长。1958年2月至1959年7月,任商业部副处长,主管茶叶生产、加工和采购工作。1958年,代表商业部茶叶总公司出口公司与湖南省茶叶公司、湖南农学院等有关专家组成分级红茶(即红碎茶)试制组,任组长。

1959年,经湖南农学院陈兴琰副教授提议,陆松侯从北京调往该院,参与刚设立的茶学专业的建设和教学工作,任茶学副教授和制茶教研组组长,具体负责茶叶加工、审评等课程的建设,并主讲这两门课。在不到两年的时间内,组织编写了湖南农学院使用的《制茶学》和《茶叶审评》两门教材。此外,参编的校际协作讲义《制茶学》,于1961年9月由浙江人民出版社出版;参编的《制茶学》,于1965年由上海科学技术出版社出版。

1970年和1975年,两次参加《茶叶制造》编写工作。到1975年止,主编或参编的教材有85万余字。

1978~1979年,受命主编全国高等农业院校教材《茶叶审评与检验》。该教材于1987年被国家教委评为首批国家级全国高校优秀教材。

1988年出版的《中国农业百科全书·茶叶卷》,陆松侯主编其中的茶叶审评与检验篇。

七、张堂恒

张堂恒(1917-1996),浙江省平湖县人,茶学家、茶学教育、制茶与审评专家。茶学国家重点学科第一任学科带头人,中国茶学学科第一批博士生导师,培养了大批茶学人才,为茶学教育事业作出了重要贡献。在茶叶加工、茶叶审评、茶业经济贸易以及茶叶标准化等领域,进行了大量基础性与开拓性研究工作,获得显著成就。主编《中国制茶工艺》、《茶叶贸易学》,翻译出版《印度茶的栽培和制造》、《茶树病虫害及其防治》等。

1934 年,考入浙江大学农学院经济系。1938年,毕业之后,投身茶业,先后在香港、重庆、上海等地从事茶叶生产、贸易与调查研究工作。在此期间,他担任过复旦大学茶叶专修科助教、中茶公司技术科长,兼任中央大学讲师。深入安徽的祁门、屯溪、浙江的嵊县(今嵊州)、绍兴等茶叶产地,对茶农的生产投入和产出作了细致的调查、统计与分析,发表了《茶农经济的改善》、《论茶叶专卖》和《祁红毛茶茶价之研究》等论文。1947年9月,以优异的成绩考取了教育部留美研究生,赴美国威斯康星大学研究生院攻读农产品经济贸易,后辗转到路易斯西来那大学、北卡罗米纳大学。

新中国成立后,张堂恒学成归国。首先在武汉大学农学院(华中农业大学前身)任教,后进入浙江省农业厅特产局担任高级工程师。1953年11月到浙江农学院任教,主讲“茶树栽培学”、“茶作学”、“茶叶审评与检验”、“制茶学”、“茶叶专业英语”等主干课程,还为研究生开设“茶叶加工原理”、“茶叶经营管理”、“茶叶贸易”等课程。翻译出版了《印度茶的栽培与制造》、《茶树病虫害及其防治》两书。同时,他与同事们一起克服经费与设备、试验条件等方面的困难,根据中国茶叶生产实际,与浙江省农业厅,各茶厂(场)合作,对武夷岩茶的采摘标准、晒青与凉青的方法对品质的影响、眉茶生叶摊放方法与程度对成品茶的影响、红茶鲜叶不萎凋对越红品质的影响等方面进行了研究,并在不同程度上改进和提高了乌龙茶、眉茶和红茶的品质,为茶学教育和生产提供了理论参考依据。

20世纪50年代末,浙江农学院开始接收茶学外国留学生,张堂恒任茶叶加工方向的指导教授,开始指导培养外国留学生与进修生。1987年他被聘为中国茶学学科第一批博士生导师,并招收了第一位博士研究生,这标志着中国茶学教学进入了更高的层次。1989年,张堂恒被评为茶学国家级重点学科带头人。

八、莫强

莫强(1919-1984),广东省广州市人,茶学家、茶学教育和茶树栽培专家。长期从事茶学教育和科研工作。创建华南农业大学茶叶专业,培养了大批茶叶技术人才。副主编《茶树栽培学》,著有《茶叶制造》等。

1944年,进入中山大学农学系学习。1948年,大学毕业后在台湾农业试验所农艺系水稻育种试验室任技士。

新中国成立后,从1953年起一直在华南农业大学任教,从助教晋升为讲师、副教授、教授,曾担任农学系副主任等职。他在茶叶制造、茶树栽培和农产品加工方面造诣深厚,经常深入茶区调查,及时解决生产中的问题,为开发新茶区,指导茶叶生产做了大量工作。在教学上,他一丝不苟,把自己渊博的知识和丰富的实践经验,毫无保留地传授给学生。莫强曾作为《中国农业百科全书·茶业卷》编委参加编写工作;是全国高等农业院校统编教材《茶树栽培学》副主编;著有《茶叶制造》、《野生资源从化白毫》、《茶树育种》、《农产品贮藏加工》等教材;平易近人,严谨治学,刻苦研究,为人表率,是广东茶叶界受人尊重的老专家。

1972年,莫强开始筹建华南农业大学茶学专业。当时,学校的各项工作受到“文革”的冲击,困难重重。尽管如此,他还是克服种种困难,多次上访广东省农业厅,一次又一次找校领导、学校各负责部门,为茶学专业的创办奔波。最后,经过努力终于在1974年成立了华南农业大学茶叶教研室,莫强担起了教研室主任的重担。要尽快举办“茶叶技术培训班”及创办“茶叶专业”,首先需要的是充实人员,建立教师队伍。经他多方联系,从一些茶区和研究单位调来一批具有茶叶生产经验和科研能力的知识分子。他则亲自编写教材“茶树栽培”、“茶叶技术专题讲座”等。训练班自1974年起共办20多期,为广东、海南及广西、云南、江西等省的茶叶生产单位和有关部门输送了大批茶叶技术人才。在创办茶学专业和举办茶叶技术培训班的过程中,在人力、物力、基地建设等方面,都花费了大量精力,作出了重要贡献。华南农大茶叶专业从1977年起招收本科生,实行规范化的教学,为广东和其他省(市)培养高素质的茶叶技术人才。

九、王镇恒

王镇恒(1930- ),浙江省温州市人,茶学家、茶学教育家与茶树栽培专家。长期从事高等茶学教育,培养了大量茶学人才,为我国茶学教育事业做出重大贡献。在茶树解剖、茶树生态研究、科技扶贫中,取得显著成绩。主编《茶树生态学》、《中国名茶志》、《中国茶文化大辞典》、《茶学知识读本》等。

1950年,进入复旦大学农学院茶叶专修科学习。1952年毕业后,分配到安徽省农业厅工作。适逢六安实验茶场筹建,遂被派去茶场担任技术员。

1956年,安徽农业院茶叶专修科改制为本科,王镇恒调到安徽农学院茶叶系从事茶树栽培学的教学工作。在执教的同时,他积极开展茶树栽培、解剖、生态、生理的研究。

1974年,担任安徽农学院茶叶系主任,1981年出任安徽农学院副院长,负责教学、科研及日常行政工作。1983年8月,作为教育部“中国高等教育考察团”成员,赴美国考察高等教育。在美国考察期间,被任命为安徽农学院党委书记。在主持校党委工作期间,大力贯彻党的教育方针,以教学为中心,推动学校各项事业稳步前进;积极推行教育改革,大力培养各级各类农林专门人才,使学校适应国家经济建设和社会发展的需要。

自1983年起任研究导师,长期承担本科生、研究生的教学任务。主讲茶树栽培学、茶树优质高产理论等课程。言传身教,以身作则,鼓励学生学农爱农,帮助学生树立牢固的专业思想,对学生政治上关心,生活上照顾,视同子弟。

从1960年起,担任安徽农学院茶业系副主任、主任长达20多年。在主持茶业系工作期间,力抓师资、学科、教材和教学基地建设。兢兢业业,作风踏实,工作有条不紊;实行管理民主,充分调动教职工的积极性,致立于开拓茶学教育新局面。受全国供销合作总社委托,创办机械制茶本科专业,面向全国招生,为国家培养了一大批茶业科技、教育、生产、经营人才。

王镇恒从事教学、教育40多年,为国家培养了众多英才,桃李满天下,为发展中国高等茶学教育作出了重要贡献。

十、刘祖生

刘祖生(1931- ),湖南省安化县人,茶学家、茶学教育与茶树育种栽培专家。长期从事高等茶学教育与茶叶科学研究,培养了大批茶学人才。育成浙农12、浙农113、浙农21、浙农25等一批茶树新品种;在茶树矮化密植速成栽培和苦丁茶资源研究方面取得显著成果。为创建中国第一个茶学博士点和学科发展中作出了重要贡献。主编《茶用香花栽培学》等。

1950年秋,考入武汉大学农学院创办茶叶专修科(后并入华中农学院)。1953年2月毕业后,留校任教。1954年10月,华中农学院茶专科并入浙江农学院(1960年更名浙江农业大学),与庄晚芳教授等一道调来杭州,开始了长达40多年的茶学教学生涯。茶学是一门涉及农、工、商、文的综合性交叉学科。刘祖生深感自己基础理论准备不足,为了适应教学、科研需要,他采取边工作、边学习的办法,如饥似渴地汲取知识营养。几年中,他跟班听课,进修了十几门课程。1962~1963年,他又在本校遗传育种教研室脱产进修1年,与研究生一道听课、做实验,重点学习了遗传学、细胞学、生物统计学等方面的知识。1964年初夏,在蒋芸生引荐下,专程赴北京中国科学院植物研究所等单位短期进修。

1978年,党的十一届三中全会召开,科学的春天来到了,刘祖生积极主动地投入到茶学教育与科学研究中去,取得了一系列引人注目的成果。其中包括国家教委优秀教材奖1项,省优秀教材二等奖1项;国家科技进步三等奖1项,省部级科技成果二等奖3项。1986年晋升教授,1990年批准为博士生导师。曾任浙江农业大学茶学系主任(1984-1992)、浙江大学学位委员会委员(1998-2001)、茶学国家重点学科带头人(1991-2001),兼任国务院学位委员会第三、四届学科评议组成员。曾评为全国优秀教师、全国优秀科技工作者。

主讲“茶树育种学”等8门课程,主编、副主编和参编全国统编教材各1本,即《茶用香花栽培学》、《茶树栽培学》和《茶树育种学》。主持创建中国第一个茶学博士点和茶学国家重点学科。(来源茶周刊)

如涉及版权问题请联系删除

01

绿 茶

绿茶,是中国的主要茶类之一,是指采取茶树的新叶或芽,未经发酵,经杀青、整形、烘干等工艺而制作的饮品。绿茶是我国最早创制的茶类。

蒸青绿茶工艺脱胎于唐时开始出现“蒸青团茶”的制法。到了宋代,蒸青团茶又发展为蒸青散茶。元代时,蒸青散茶制法更为精细,在加工过程中,通常按芽叶老嫩分别进行制作,元代王祯《农书》第一次提到蒸青之后趁热揉之,现代意义的蒸青绿茶工艺趋于成熟。

绿茶炒青制法的精细工艺是在明代形成的。关于炒青绿茶制作方法,虽有唐代“旋摘旋炒”的记载,但炒青绿茶的制法起源于12世纪末,在明代形成。利用干热来发挥茶叶的香味,从此绿茶品质有了更大提高。精细的炒青工艺在明代顾元庆《茶谱》、许次纾《茶疏》中都有评述。这种炒青加工工艺,一直沿袭至今。

02

黄 茶

现行黄茶的全套生产工艺,约于公元1570年前后形成。

关于黄茶起源,据史料推测,它在公元七世纪就已有生产了。但当时黄茶不同于现在我们说的黄茶,它是由一种自然发黄的黄芽茶树品种的芽叶制成的。如在唐朝享有盛名的安徽寿州黄茶和作为贡茶的四川蒙顶黄芽,都因芽叶自然发黄而得名。

而现在所说的黄茶类,是指经过改进,在绿茶制作程序中加入“闷黄”工艺逐渐演变而来的。在绿茶炒青制造实践中,鲜叶杀青后若不及时揉捻,或揉捻后不及时烘干或炒干,堆积过久,都会变黄;炒青杀青温度低,蒸青杀青时间过长,也都会发黄。所以在炒制绿茶的实践中,就会有意或许无意地发明出了黄茶类茶。这一全套生产工艺,是在公元1570年前后形成的。如黄茶类中产量最高的条形黄茶之一黄大茶,即创制于明代隆庆年间(公元1567—1572年),距今己有四百多年历史。

03

黑 茶

黑茶当是在明末清初开始制造的,比黄茶为迟。

“黑茶”两字在宋神宗熙宁年代(公元1068-1077年)就出现了,明嘉靖三年(公元1524年)御史陈讲奏疏:“以商茶低伪,征悉黑茶……官茶易马,商茶给卖。”《明会典》亦有载:“穆宗朱载垕隆庆五年(公元1571年)令买茶中马事宜……收买真细好茶,勿分黑黄正附,一例蒸晒……运至汉中府辨验真假黑黄斤篦。”但16世纪以前的这些记载中的“黑茶”是指由绿毛茶经过加工作色得来的,与我们现在所说“黑茶”(青砖茶、普洱茶、安化黑茶、六堡茶等)不同。

湖南黑茶产地始于安化,安化黑毛茶创制于16世纪末期,制造上经杀青、揉捻后再渥堆,而后再烘干;云南普洱熟茶,要经过杀青、揉捻、晒干制成晒干毛茶,而后再经适度潮水渥堆、晒干等工艺程序,加工技术已经相当复杂,当于黄茶之后。

04

红 茶

“红茶”一名,始见于明代刘基所撰《多能鄙事》一书(15-16世纪间),陈椽《茶业通史》有述,葡萄牙人科鲁兹神甫于1556年到达中国,1560年左右回国后著书中有言:“凡上等人家皆以茶敬客。此物味略苦,呈红色。”呈红色即指红茶汤。可见1560年以前,就有红茶了。

1607年荷兰东印度海船首次运销欧洲的红茶就是福建省崇安县(今武夷山市)星村生产的小种红茶。故可结:福建武夷山首创小种红茶,时间是在16世纪末与17世纪初之间。

首先创制的是小种红茶,由炒青发展而来。日晒代替杀青,当是在炒青基础上的进一步发展,揉捻后发现叶色变红更快,于是逐渐认识了变色的规律。后在揉捻结束堆放片刻,使其发红更明显,质的变化更大,而后炒和烘,则色香味完全改变。

工夫红茶是在小种红茶基础上演变而来,清朝董天工《武夷山志》(公元1751年)载有小种和工夫的茶名。小种红茶是鲜叶加工复杂,毛茶加工简单;工夫红茶则相反,简化鲜叶加工,毛茶加工大下工夫,所以叫工夫红茶。

05

白 茶

“白茶”一词,有多重含义。现在我们所说白茶一般是以“萎凋”和“干燥”两道工序为加工工艺,不揉不炒。成茶外表满披白毫呈白色,约起源于明代中期,清嘉庆年间(1792-1821年)开始其工艺不断发展,咸丰年间(1851-1861年)得以正式形成。

据宋子安在公元1064年前后所著的《东溪试茶录》中记述,白茶宋代已有,但是当时白茶是指由一种叫白茶茶树品种制成的白茶,其制法与绿茶制法大体相同,并蒸压成团茶。直到明代,以“日晒”为主的白茶制作方法开始出现。明代田艺蘅所著《煮泉小品》(公元1554年)中有载:“芽茶以火作者为次,生晒者为上,亦近自然……”这就类似于现代白茶的加工工艺中“萎凋”和“干燥”两道工序。

据《福建地方志》和茶叶专家张天福《福建白茶的调查研究》中记载,白茶早先由福鼎创制于清嘉庆元年(公元1796年),是以“福鼎菜茶”的壮芽为原料,制成银针,但芽头瘦小白毫不显。约在咸丰七年(公元1857年),福鼎选育出大白茶茶树良种后,于光绪十一年(公元1885年)开始以大白茶芽制银针,称白毫银针。白牡丹继白毫银针之后,最早创制于建阳水吉,后传入政和、福鼎。公元1922年,政和开始创制白牡丹。而陈椽在《茶业通史》根据相关史料认为,白茶是在19世纪50--60年代创制的。

06

青 茶

青茶又称乌龙茶,其种类繁多,制法差异很大,故关于青茶的起源,学术界尚有争议。

程启坤等(2004年)认为,武夷茶的加工工艺,在《王草堂茶说》中有详细的记载:“茶采后,以竹筐匀铺,架于风日中,名曰晒青。俟其青色渐收,然后再加炒焙……武夷炒焙施,烹出之时,半青半红,青者乃炒色,红者乃焙色也……”此著作成书于清代前期(注:确切年代不可考,一般认为是在17世纪末18世纪初),因此武夷茶这种独特工艺的形成,在此时间之前。茶学专家陈椽有考,安溪青茶是福建安溪劳动人民在清雍正年间(公元1723-1735年)创制的,乌龙青茶是在咸丰年间(公元1851-1861年)开始生产的。

青茶制法是从绿茶结合红茶发展而来,先日光萎凋而后炒青、揉捻及烘干。当时工夫红茶品质下降,绿茶遭到印度红茶冲击,销路都不好,影响人民的生活,这就推动了制茶技术的革新,青茶随之出现。

炒青绿茶、黑茶、黄茶、白茶、红茶以及青茶,基本都是在明清两代创造、发展起来的。六大茶类,制法和品质虽各有不同,但是彼此有联系,从量变到质变,不会一蹴而就。从炒青绿茶发展到各色茶类的时间上的顺序如何,也未看到确切记述。

综上所述,六大茶类成熟加工工艺出现顺序当为:绿→黄→黑→红→白→青。

来源:网络

以上图文,贵在分享,如涉及版权问题,请联系我们删除

当地时间9月17日下午,中国云南的“普洱景迈山古茶林文化景观”在沙特申报世界文化遗产成功,这是全球首个茶文化世界遗产、中国第57项世界遗产。

“此次申遗成功不仅是对遗产地多元价值的重新认知、传承延续与再创新,也是做大做强茶产业的迫切需要,这于景迈山、于中国乃至全球茶界而言,都将是一个里程碑式的跨越,”茶学专家、中国茶叶博物馆原馆长王建荣在接受澎湃新闻采访时表示,“中国是茶的发源地,景迈山古茶林就是古茶树天然基因库和茶文化资源宝库,它提供了研究茶树的起源、演化、人工驯化与传播以及理清茶树物种起源与早期驯化栽培之间关系的真实而强有力的证据。申遗成功还将推动各学科的跨界研究、促进建立生态高效茶业。”

景迈山古茶林位于云南省普洱市。五代时期布朗族先民迁徙至景迈山,发现并驯化栽培了茶树,又因地制宜,与后来的傣族先民共同栽培繁育了古茶林。此后,这里渐渐聚居了哈尼族、佤族、拉祜族等多个少数民族的居民,成为具有各自鲜明民族特色且和谐共处的民族大观园。随后一代代的布朗族及其他少数民族 不断栽培、驯化、选育茶树。原本以狩猎为生的族群,渐渐发展为将茶树种植作为主要的生产活动,并逐渐衍生出经济功能。至清代,普洱茶被确定为进献给皇室和朝廷大臣饮用的贡茶,景迈山古茶林进入繁荣发展时期。至今仍保持稳定发展。

相较于世界上其他著名的梯田式、 农庄式台地茶园,景迈山古茶林不仅历史更为悠久,其传统的林下种植方式和利用森林生态系统稳定性的维护方式也具有鲜明特色。

云南普洱,景迈山

申报世界遗产是一个艰辛而漫长的过程。2012年,“云南普洱古茶园与茶文化系统”被列入联合国粮食及农业组织“全球重要农业文化遗产”保护试点;同年,国家文物局将景迈山古茶园列入《中国世界文化遗产预备名录》。

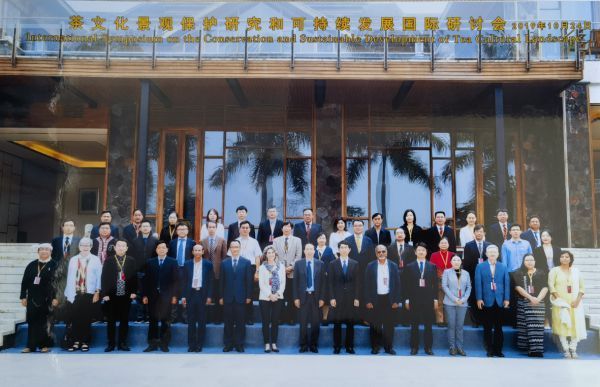

2012年,茶学专家、中国茶叶博物馆原馆长王建荣就参与了国家文物局派遣的专家组赴景迈调研,实地考察。王建荣向澎湃新闻记者回忆:“景迈山古茶林的申遗工作启动后,国家相关部门及专家团队围绕申遗工作,在价值认识、遗产保护、产业结构优化、改善居民生活环境等方面做了大量工作。2019年,由国家文物局牵头,又集结海内专家在景迈召开了‘茶文化景观保护研究和可持续发展’国际研讨会,为申遗工作做最后冲刺。”

2019年,在普洱召开的茶文化景观保护研究和可持续发展国际研讨会,照片由王建荣提供

“申遗能大幅提升景迈山茶品牌的知名度、美誉度和影响力,进而有助于依托地域生态环境、文化景观资源并围绕普洱茶这一核心主题,探索多功能农业、文化旅游产业、科普研学产业、文化创意产业等多元化的衍生产业,最大限度激发产业造血功能的同时能规避因过度依赖单一茶叶售卖而造成的经济风险,形成产业有序发展、生态优美宜居、走向共同富裕的乡村振兴新景象。”“普洱景迈山古茶林文化景观”申遗成功后,王建荣接受了澎湃新闻记者的专访,就景迈山古茶林的价值、茶树起源纷争、普洱茶品饮等问题进行了对谈。

对话王建荣

澎湃新闻:此次景迈山古茶林文化景观能够申遗成功,与中国其他茶山相比,它的价值优势在哪里?

王建荣:景迈山古茶林核心价值首先在其千年万亩古茶林。普洱市澜沧拉祜族自治县惠民镇,遗产区和缓冲区留存着1180公顷的古茶林被誉为“茶叶天然林下种植方式的起源地”和“人类茶文化历史自然博物馆”。是中国西南地区延续至今的“林下茶种植”传统的典型样本和当前世界上发现的连片面积最大、保存最完整、年代最久远的人工栽培型古茶园。

景迈山古茶林也是古茶树天然基因库和茶文化资源宝库,它提供了研究茶树的起源、演化、人工驯化与传播以及理清茶树物种起源与早期驯化栽培之间关系的真实而强有力的证据。

景迈山古茶林入口

澎湃新闻:景迈山古茶林文化景观也是多民族聚居的传统村寨,当地居民和茶是一种什么样的生态关系?

王建荣:我总结下来就是“茶在森林中、村在茶林中、耕地和其他生产活动在茶林外”。

景迈山古茶林文化景观的价值还在于它是立体复合的山地高效农业和特色人居景观的范例,这里是由傣族、布朗族、哈尼族、佤族、汉族等多民族聚居的传统村寨,山地民族在充分认识自然、利用自然基础上凭借智慧凝炼出的独特土地利用技术、村寨建设技艺和传统手工制茶技艺,是智慧山地人居典范。

“林茶互生,人地共荣”这种原始森林农业文化和现代生态文明彼此阐发、交相辉映的生动图景,也会给当下社会可持续发展带来一定启发。

云南普洱地区,景迈山糯干古寨

景迈山中的古树

澎湃新闻:申遗成功,对整个中国茶业会有哪方面的影响?

王建荣:首先是会推动跨界的学术研究。景迈山古茶林的历史成因、文化价值、生态意义以及现实保护、开发利用等相关问题,无论是对于人类农业发展史还是古茶林自身的文化景观价值以及其隐含在景观表层下的民族学、植物学、人类学、生态学等都有十分重要的意义。

其次是促进建立生态高效茶业。古茶树种植园林有机、可持续演进并传承中华茶文化,既是真正实现“绿水青山就是金山银山”、践行乡村振兴战略的现实之需,也是筑牢中国茶文化在世界茶种植、制作、品饮领域的绝对优势地位、提升我国茶产业竞争力和知名度的内在要求,更是保护全球生态、文化、生物多样性和人类创造力。

景迈山的古树茶

还有就是宣传中国是世界茶源。当前全球已有咖啡、葡萄、龙舌兰种植区被列入《世界遗产名录》,而以茶为主题的文化景观遗产项目此前是处于空白状态。作为人类和大自然共同创造的杰作,茶不仅是最佳的植物饮料,更是中华文化的媒介符码。中国是茶和茶文化的起源地,茶之于中国,就如同咖啡之于巴西,红酒之于法国,啤酒之于德国,不可或缺。景迈申遗成功,将极大提升中国茶产业的世界影响力。

澎湃新闻:茶起源于中国是毋庸置疑的,但为什么出现过一些起源地纷争,如印度起源说?

王建荣:1924年,英国少校勃鲁士在印度阿萨姆邦的萨蒂亚地区发现了一棵高13.1米的野生茶树;1833年勃鲁士的兄弟又在锡比萨加发现了一大片野生茶树,因此他断定茶的原产地在印度。这个消息传回英国后英国人都兴奋了。要知道当时中国茶在英国卖得非常贵,所以引发了当时英国媒体的争相报道。在这之后,关于茶的起源有了各种各样的说法,如一源说(原产地只有一个,向各地传播过程中茶叶发生了变异)、二源说(中国及印度都是茶叶的起源地),甚至多源说(自然条件适宜,有野生植被的地方都是茶树原产地)。

但这是个天大的笑话,茶起源于中国,是无可争议的。我可以和大家聊聊我在云南看到野生大茶树的一些真实的感受,比如云南巴达的野生大茶树(云南勐海巴达山),我先后去过三次,这棵大茶树最高的时候有32米高,相等于10层普通民居那么高,树干粗壮需多人合抱。后来因为雷劈等各种原因,2014年大茶树倒下了,现在剩下的14米树干陈列在勐海陈升茶厂。另外,还有像临沧香竹箐的大茶树、邦崴大茶树、景迈山万亩茶园里的大茶树,都非常壮观精彩。

除了在云南的这些成片的高大野生大茶树之外,我们在广西、广东、江西、四川、浙江、福建都发现过很多成片的大茶树,因此只在印度发现了一些大茶树,绝对不足以成为植物起源的说法。

贵州晴隆茶籽化石

澎湃新闻:现在有哪些证据可以说明茶起源于中国?

王建荣:首先是在中国发现了茶籽化石,这个茶籽化石是1980年在贵州的晴隆县发现的,距今约165万年。这是一个非常重要的物证。

另外浙江杭州萧山的跨湖桥遗址,发现了一颗距今8000年的茶树种籽,这是目前世界上唯一古茶树种证据。跨湖桥遗址里面还出土了一些陶釜炊具,里面也有一些植物残渣,我们判断基本上是中草药,虽然不能断定是茶,但是肯定是跟中草药有关的。

古茶树根化石标本,浙江余姚田螺山遗址出土

浙江余姚田螺山遗址也发现了距今6000年的茶树根,它是在人类居住的周边成规则地排列。说明是人工栽培的,6000年前就有人有规则地去栽培茶树。这些茶树根经过化验,都发现了茶所特有的茶氨酸成分。

植物界分类单位有界、门、纲、目、科、属、种,茶是属于“山茶科山茶属茶种”,植物的分布中心在我国云贵川这一带,现在在云贵川一带发现的山茶科植物共有23属,380余种。因此从植物学的角度,茶树的起源中心应该是在“山茶科山茶属”比较集中的区域,这样的区域才是发源地或者叫发源中心。

澎湃新闻:中国茶是如何传播到世界各地的?

王建荣:目前全世界有60多个国家种茶,它们的茶树大部分是直接从中国引入的,也有少量的是间接的、从其他国家引入,但是全部都是源自中国,因此我们可以很自豪地说中国是茶的故乡,中国的云贵川是茶树的原产地。

茶的外迁最早开始于公元9世纪,也就是大概公元804年,日本的遣唐使从浙江的天台把茶籽以及茶的栽培方法带去了日本。从9世纪开始向朝鲜半岛引种。传播到更远的国家,就到了18世纪才在印尼试种成功,大量规模化地引种就要到19世纪了。当时像格鲁吉亚、巴西、斯里兰卡、印度、美国、日本、土耳其、伊朗、巴基斯坦、孟加拉国、越南、泰国都是在19世纪以后才规模化地引种。

景迈山不只有普洱茶,一个去了就不想走的地方。

2016年5月20日,云南普洱,制作普洱茶的年轻人

20世纪中国也发扬了国际主义精神,帮助非洲的很多国家,如肯尼亚、埃塞俄比亚等国家去种植茶园、建设茶厂以及传授茶的生产加工技艺。中国发现和利用茶已经有几千年的历史了,但是印度其实在1780年代才开始有一些种植,才引进中国的茶种,到19世纪才大量栽培。所以印度起源说只能说是个泡沫。

澎湃新闻:近些年有人提出普洱茶是特种茶类,不属于中国六大茶类中的黑茶,您怎么看?

王建荣:普洱茶是云南特有的地理标志产品,它是以符合普洱茶产地环境条件的云南大叶种晒青茶为原料,按特定的加工工艺生产,具有独特品质特征的茶叶。自唐宋以来,普洱茶因集中在普洱府销售而得名。普洱茶分成生茶、熟茶两种,生茶的历史非常久远,而熟茶工艺是在1973年后才出现。当时云南的生茶经过长途的运输才能够到销区,运输过程中,人们发现茶叶品质发生改变,风味独特,渐渐地形成了熟茶的工艺。

2003年,云南省质量技术监督局发布了云南省地方标准,对普洱茶的定义进行了阐述,其中指出普洱茶原料必须是云南省的一定区域内的大叶种茶树鲜叶,要采用阳光干燥的方式,还要经过后发酵加工,明确指出了微生物在产品品质形成当中的重要作用。因此从上述的表达,大家可以看到,微生物后发酵成了关键点,这也是普洱茶归为黑茶类的主要的原因。

都说普洱茶越陈越香,我们如何品饮普洱茶呢?

王建荣:普洱茶目前主要有三大产区,分别是西双版纳产区、普洱产区、临沧产区。普洱茶也有一个生命周期,越陈越香是有限制的,它不是真的一直越陈越香,以50年为一个衡量周期的话,15年-25年是一个品饮滋味的高峰期。普通人可以少量存一些,但不适合大量存储,大量存储需要有一定的仓储标准要求。如果有人告诉你这是百年老茶,我不建议你喝。首先百年老茶滋味已经丧失了,其次还有作假风险,过分追求老茶和年份容易误入歧途。

品饮方面,普洱茶的味比较不容易浸泡出来,所以必须用滚烫的开水冲泡。由于普洱茶经过较长时间发酵,因此可以加入润茶程序,目的是唤醒紧压茶的茶性,还可以去除杂味。冲泡上可以使用腹大的茶壶,可以避免茶泡太浓的问题。

好的普洱茶汤色红浓明亮,质次的则茶汤欠明亮,往往还有尘埃或絮状物;闻气味,优质的茶汤热嗅香气浓郁纯正,冷嗅香气甜爽悠长;质次的则香气低,夹杂酸味、铁锈水味等杂味;口感上,优质的滋味是浓醇滑口、润喉回甘,质次的则滋味平淡甚至有涩麻感。

来源: 澎湃新W

如有侵权 请联系删除