一切都要从发酵说起。

发酵是食物的炼金术,我们熟知的面包、泡菜、酸奶、啤酒都离不开微生物发酵。世界上关于发酵的书很多,但普洱熟茶发酵却很少被提起。

茶业复兴第281期沙龙,茶叶进化论x茶业复兴举办了一场主题为“重新定义熟茶轻发酵,用传统来尝试破圈”的线下沙龙,理论拓展结合品鉴体验,我们试图通过熟茶去揭开发酵炼金术背后的秘密,带你用全新的视角理解熟茶发酵。

△茶业复兴沙龙主持人 杨静茜

茶叶进化论李扬:说起发酵,我想到了一本令我印象深刻的小册子,是五代时期的《茶谱》,其中就讲到西南有发酵茶的记载。

“每登树采摘芽茶,必含于口,待其展,然后置于瓢中,旋塞其窍。归必置于暖处。其味极佳。”

文献中提到的具体方法类似于把茶叶嚼一嚼塞到葫芦里,把葫芦封存,放在暖处发酵后用。这种方法更接近今天的后发酵茶。

如果我们正视一下发酵的历史,会发现五十多万年前人类才开始使用火,但是一百万年前就已经有发酵的痕迹。从更大尺度去研究发酵,去看待茶叶,会发现茶和人的关系恐怕不是主流茶学者曾经一直以为的那样,我们对发酵茶的态度也会出现截然不同的变化。

△茶叶进化论 李扬

什么是轻发酵?

回到熟茶上,我们先讲一个市场上常见的概念——轻发酵。发酵是一个很复杂的过程,不是轻重就能讲清楚的。用最简单的方式划分,熟茶发酵至少有两个层面变化:

氧化路径(茶色素、叶底颜色、茶汤涩感)

微生物路径(分解纤维生成可溶性多糖)

氧化路径的反应是茶多酚氧化形成茶色素,最终形成茶的叶底颜色和汤色。

更重要的是微生物路径。微生物在茶叶中不断活动,把不可溶于水的部分分解为可水解的游离氨基酸、水溶性多糖,让茶叶的内质变得更加丰富。

因此一款茶的发酵至少需要从两个维度去描述。

如果一个茶氧化轻,微生物路径走得深,那这个茶是轻发酵还是重发酵?仅仅用轻重去描述发酵显然是不够精准的。但毕竟市场上“轻发酵”“重发酵”这样的词汇频繁出现,我们就更需要知道这背后的原理。简单化表述的背后,掩盖了相当多的细节。(可以进一步参考李扬文章:《从制茶人的角度谈一谈发酵》)

好的发酵应该是什么样子?

我们定义的好发酵是氧化度被适度控制,而微生物这条路径走得透彻的发酵。从茶的具体表现为汤色、叶底不会变得特别黑,但是汤质的厚度达到相当水平,也就是水溶性多糖、游离氨基酸相对偏多。

做个操作性定义:所谓的“轻发酵”,是在有效微生物充分生长的前提下,风格呈现上偏老生茶味。

不同发酵风格茶品品鉴

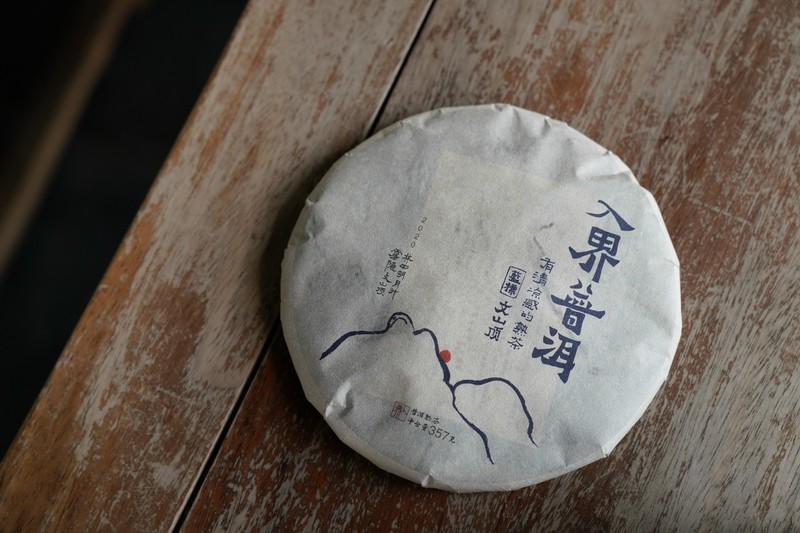

基于这个定义,沙龙现场进行了同一款原料——蓝标·文山顶——不同发酵风格的品鉴。

入界普洱的产品体系中,品质核心是活性,用越陈越香指数表示。风格是偏好,由品种风格和发酵风格构成。轻发酵,就是工艺中的一种风格。

入界普洱的发酵风格体系:

5° 花果香型

花果香气馥郁,有机酸多,醇厚度好

6° 平和糯甜型

熟果香、糯甜感明显,醇厚度居中

7° 陈香型

陈香浓郁,香气稳定,醇厚度更高

普洱茶的发酵粗分为两个阶段:发酵、干燥。所谓的5度、6度、7度的风格,在前半段发酵阶段的操作没有区别,主要在收尾阶段产生差异。

发酵过程会产生大量的挥发性物质。熟茶可能有的枣香、梅子香、果香等等,都是一些具挥发性的有机酸参与形成的。你会发现茶香气的复杂度和酸度呈正比,也就是说有机酸保留度最大时,香气的馥郁度也会达到最大。

在5度花果香型发酵中会感受到酸感最多,香气也最复杂。如果是7度陈香型风格的发酵,就需要把收尾时间拖长,有机酸会在干燥过程中散失,酵母时间作用拉长,水溶性多糖更多,于是香气复杂性变少,显示出较纯粹的陈香,厚度在初期会更高一些。

整个干燥过程,结束得越早,干燥得越快,保留的挥发性物质就越多,香气就会更复杂、馥郁。反之,干燥得慢一点,香气会更简单,但是口感醇厚度提高,刺激度降低。

轻发酵是真正的传统

茶叶进化论李扬:我现在做的很多事情都是把前人的概念重新拿出来做更深入的解释。研究传统工艺会发现我们定义的轻发酵不是新东西,而是传统。

如果你觉得传统发酵的发酵度高,我想其中的原因是市场上的很多概念,尤其是文本概念,主要受到昆明茶厂的影响。昆明茶厂和勐海茶厂在技术上有很大的区别。简单来说,勐海茶厂标准翻堆次数4次,昆明茶厂的翻堆次数往往在6次以上。两个厂做出来的风格差异就非常大。

为什么会产生这种差异?主要原因是勐海和昆明的环境不一样。

发酵的核心是微生物,微生物需要一个稳定的环境才利于其生长,昼夜温差不能太大,环境湿度需要相对较大。昆明是一个又干燥,昼夜温差又大的地方,从微生物的角度来说,昆明非常不友好,白天好不容易长起来晚上一降温长势又弱了。这样的环境基础,对品质形成造成了挑战,但吴启英老师通过工艺的精巧设计,战胜了环境的不利因素,仍然把熟茶发酵出来了,这种熟茶就带着浓重的技术风格,也就是我们说的“昆明味”。

反过来看,勐海昼夜温差小,环境湿度大,天然就适合微生物生长。昆明是微生物的地狱,勐海就是天堂,整个发酵过程就不用考虑环境制约,很快就能达到茶叶发酵醇厚度的要求。

在昆明想做轻发酵,想让茶做出来之后还留有余地,环境不适合,很难。但在勐海,微生物长得快,在茶叶氧化还不是特别明显的时候,就已经能让微生物生长足够产生足够的厚度,在这时及时停止发酵就能得到一个发酵适度,同时活性还留有余地的熟茶。这就是“勐海味”。

从工艺角度来定义勐海味,就是发酵要留有余地。

今天再去找勐海70、80年代的7572、8592,你喝喝看,就是纯纯的轻发酵。活性丰富,叶底是三色底,偏绿、偏红、偏黑。三色底是一次性产生的,轻发酵发出来就会有这样的叶底。

茶叶进化论的所有熟茶都是基于勐海味的逻辑做的。

除了工艺层次的“勐海味”,还需要达到原料上的“勐海味”。我们现在想要还原80年代的勐海味,除了工艺层面还原,还需要原料层面的还原。80年代的茶往往比90年代的茶好喝,不是因为时间,而首先是在原料上有巨大差异,那时候还没大力发展台地茶。

80年代以前做普洱茶用的是离坝子远的、山上的料,用今天的视角看,以大树茶居多。而从92年开始,勐海茶厂做普洱茶的原料逐步替换为万亩茶园的茶。所以今天还想用台地茶发出当时的勐海味是不可能的。大树茶的活性足够多,才可能在发酵中留余地,才能做出当时的“勐海味”。

为什么今年的纯品种古树熟茶都选择轻发酵?

入界普洱的熟茶产品,大树熟茶分为两类:古树纯品种坐标系和古树熟茶拼配。

什么是古树纯品种坐标系?

当下我们理解普洱茶风味的常用框架是“山头”。从茶叶进化论的理论系统看,山头背后是品种,同时每一个品种都有其特有的转化轨道。风格理解品种才能解构和接近山头。

古树纯品种坐标系就是云南普洱茶的代表性品种:勐库大叶种、勐海大叶种、易武绿芽茶、凤庆大叶种。

今年全部采用5度花果香型发酵,原因有以下几点:

1、从产品呈现角度讲,轻发酵可以更好地体现品种风格。

轻发酵能更多地把前期香气物质保留下来。

文山顶:品种是勐库大叶种,甜醇型木质感熟茶。

文山顶上要呈现香气的变化,就一定要轻发酵。高海拔勐库大叶种大树熟茶的香气变化是很有层次的。它的底层是松木香,在陈化过程中,有一条大致变化路径:菌香焦糖香-花果香-坚果香-巧克力香-枣香-木香-陈香,轻发酵能完整呈现品种变化阶梯。

勐宋:如果要复刻80年代勐海味,就一定要轻发酵。勐宋,品种是勐海大叶种那卡中小叶型,以质地为上,糯滑厚重型熟茶。这样的茶是有热带少数民族的生命力的,轻发酵的话整个风味质地会在果香型中转化,焦糖型菌香-类似黑葡萄酒的浆果型香-枣香型-樟香-陈香。

易武:易武最大的特征是绵长软糯。果香型木质感熟茶。之前我们做过一款易武生态熟茶,同时对比了市场上几款比较好的易武茶品。只有花果香型发酵,才能最好的把易武茶的“绵”体现得淋漓尽致。(可以参考茶业复兴沙龙第280期回顾:如果没有会喝易武茶的人,好茶的存在就没有意义)

凤鸣:浓爽型花果香木质感熟茶。采用轻发酵,凤庆大叶种特有的类似红茶的浓爽香气就会保留下来。

2、轻发酵提供了更多元的陈化乐趣

存茶是有乐趣的。变化过程越有层次感、落差感,存茶人就越觉得有成就感。

我们把风格把握程度控制在5度,能在仓储中明显感受到的香气从复杂到简单,从高扬到低沉的过程。滋味也是同样,能明显感受到从有鲜爽刺激感到醇和的过程。如果控制在7度,就是一个相对低沉到更低沉的过程,表现张力完全不一样。当然,再把时间拉长到十几二十年,两种风格的最终表现是趋同的。

3、对市场第一印象的探索,破圈

我们发现长三角地区的人更爱轻发酵的熟茶,这样的味道让他们的味蕾不需要被驯化,有人说这种茶可以直接替代咖啡。或许5度花果香型熟茶更容易破圈。

什么是破圈?

熟茶如果要破圈,吸引到更多人来了解熟茶,轻发酵是一个非常好的选择。

吴伯凡上个月在广州茶博会的创新中国茶论坛上说了这么一句话:

「大多数人破圈认为是不局限在自己的小圈子,要打破圈子走到他人的地盘。其实不然,我认为,破圈是你的引力足够大,使更多人吸引到你的周围。这样一来,圈子看似很大,但其实不是破出来的。很多人一破,就把自己稀释掉了,最后空无所有。」

破圈不是迎合别人,是要把自己做好,把别人吸引过来,这才叫破圈。一味地迎合别人,最终自己没了,这叫把自己破了。

这里讲一个故事:如果你有一个庙,你怎么经营他?

第一种,当然就是做广告,吸引各种善男信女来进香。了解他们的需求。从送子观音到逢考必过菩萨,服务非常全面。从进山门的第一刻起,就让他们付费付费再付费。

第二种,方丈就把自己该做的事做好,该诵经诵经,把佛学的修养修养好。有人问这个方丈为什么,他说:“既然是道场,就有护法神。如果我道心坚定,但是道场失败了,连我一口饭都供不起,那么护法神韦陀菩萨就失职了,要撤职查办。”

当做好了和尚应尽的责任后。一种是迎合,另一种是做好自己。实际上这两种选择没有高下,第一种类似法家,第二种类似儒家。

我们选择的不是一味迎合,而是坚持自己。我们做茶的选择是儒家。《孟子》从头到尾都在劝各位国君要行王道,但当时国君普遍的偶像是齐桓公,那是霸道。要找对方漏洞,找人性的缺点然后去攻伐它,战胜对方。但孟子认为这没有意义,不长久,王道才长久。而且行王道非常简单,只要把自己做好,自然近悦远来,天下大治。

同样的,我们实力也不足以行霸道,但我们可以把自己的茶做好,把传统挖掘出来,把其中有趣精华的部分做大做厚。我也有课程和文章,把原理讲得清清楚楚,工艺讲得明明白白,相信我的推论就可以跟我一起照着做,或许最终能对整个熟茶产业产生某些好的引导。

在这个高度互联的时代,其实不用担心找不到连接的人,这是一个属于王道的时代。越坚持自己越不容易被时代洪流淹没。必须变得独特、稀有才能对抗这个时代的规模化。

破圈破的就是对熟茶简单的认知,难道过去做熟茶只是为了迎合香港人的口味吗?如果站在人类发酵史的层面去看,把熟茶和百万年前的发酵联系在一起,它是有想象基础和想象空间的。需要我们这些人不断去说不断去做。而这些东西又实实在在对生活产生影响。

我们做的就是把关于熟茶的认知做大做厚,做真实,做落地,接着越来越多的人会发现,熟茶是有趣的,熟茶的审美是活灵活现的,对我们的生活有积极影响的。熟茶将不再是内卷的小圈子,而变成百姓日用息息相关的事物,这是破。

我们守的是什么,守的是审美。守的是关于普洱茶的独特审美。

绿茶喝的是叶子

普洱茶喝的是鸡枞

普洱茶喝的是微生物作用下产生的「醇」,绿茶喝的是鲜,两种审美截然不同。

我们经常看见蚂蚁往窝里面搬运树叶,其实蚂蚁是不吃树叶的,它们收集树叶等它发酵,长出真菌,就是鸡枞,蚂蚁吃鸡枞菌。

绿茶审美和普洱茶审美的关键区分是绿茶喝的是叶子,普洱茶喝的则是鸡枞。

普洱茶的核心在于“越陈越香”,熟茶的核心同样是“越陈越香”。

这里说的“越陈越香”是针对普洱茶的“越陈越香”,是越陈越好的意思,是说普洱茶在存放过程中,产生缓慢后发酵。微生物利用糖苷类物质中缓慢释放出的糖,分解叶底纤维,产生水溶性多糖和游离氨基酸,使得汤质越来越厚,喉韵越来越深。

大多数的美都是在空间上的表达,普洱茶则需要一条时间轴才能完整呈现。我们做这些尝试就是要把这些东西做得足够好玩、多元,才能吸引越来越多的人参与。

沙龙的最后,我们进入了互动环节,有茶友表示今天李扬所分享的观点完全颠覆了他对熟茶的认知,也有茶友对熟茶发酵背后的破圈逻辑充满好奇。主持人在开场也提到了,世界范围内讲发酵的书很多,但几乎没人提到熟茶。

其实茶界对熟茶发酵的专业研究并不稀缺,稀缺的是公众意义上对熟茶发酵的相关表达和探讨。现代人工渥堆发酵熟茶的历史不长,但我们今天所讨论的一切,都可以放到人类利用微生物的漫长历史中去思考,这种视角让我们充满使命感。

图|茶叶进化论 × 入界普洱

沙龙现场发言仅代表与会嘉宾立场

来源:茶业复兴

如涉及版权问题请联系删除

暂无评论